Ninguna novia por correo sobrevivió a su rancho… hasta que esta mujer lo cambió todo para siempre.

Siete centavos y un milagro en invierno

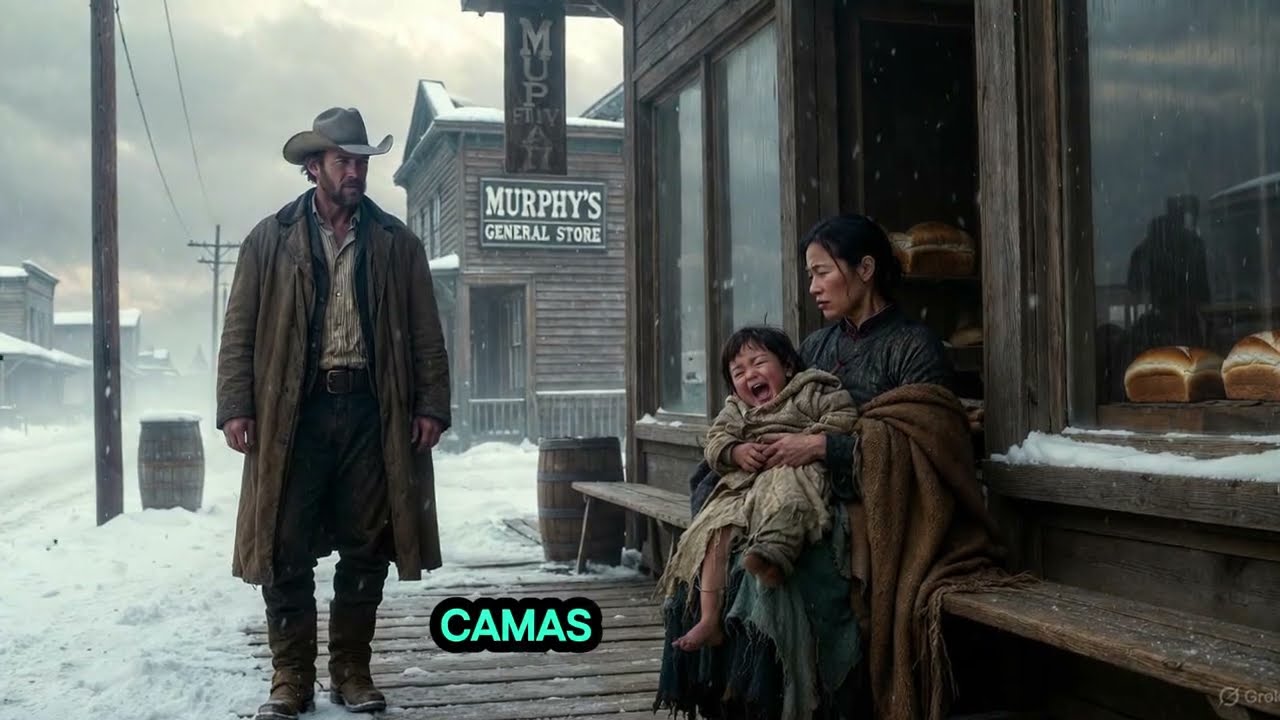

El viento invernal mordía la estrecha calle, arrastrando ráfagas de nieve que se adherían al chal raído de Milin. Faltaban pocas semanas para Navidad, pero el espíritu festivo parecía una cruel broma. Sus manos, entumecidas por el frío, temblaban mientras contaba las monedas por quinta vez. Siete centavos. Eso era todo lo que separaba a su hija de cuatro años y a ella de la inanición.

.

.

.

Amay yacía inerte en sus brazos, ligera como una pluma contra el cuerpo demacrado de Milin. Cinco días sin comida habían robado el color de sus mejillas y la fuerza de su cuerpecito. El llanto había cesado el día anterior, dejando un silencio aterrador. Milin apoyó el rostro contra el vidrio empañado de la tienda general de Gabel, observando a las familias comprar harina y cerdo salado con movimientos despreocupados.

Su aliento empañaba la ventana, un calor fugaz contra el frío. Murmuró una oración desgastada desde la muerte de su esposo en el derrumbe de la mina, tres meses atrás. “Por favor, ayúdame a alimentar a mi bebé.”

La compañía minera las había desalojado al día siguiente del funeral, declarando que la choza era para familias trabajadoras. Como si Milin no hubiera fregado pisos y remendado ropa hasta sangrar sus dedos. Había vendido todo de valor: su anillo de bodas, un colgante de jade de su madre, incluso su abrigo de invierno. Los siete centavos eran los últimos restos de una vida desmoronada.

Amay se removió, buscando alimento que no existía. Cada respiración superficial era una grieta más en el corazón roto de Milin. La campana sobre la puerta de la tienda sonó. Reuniendo su último valor, Milin entró. El calor la golpeó y casi se desplomó. “Señora Gabel”, murmuró.

La esposa del dueño levantó la vista, fría e implacable. “Aquí no damos caridad”, dijo antes de que Milin pudiera hablar. “El trabajo duro forja el carácter, no las limosnas.”

Los susurros de los clientes cortaban el aire. Miraban a la viuda china y a su hija pálida, juzgándolas. “Por favor”, susurró Milin. “Mi pequeña no ha comido en cinco días. Tengo siete centavos, ¿tal vez un poco de pan viejo?”

La señora Gabel endureció su expresión. “Trabajaré por ello”, suplicó Milin. “¿Puedo limpiar, hacer lo que necesite?” La mujer negó con la cabeza. “No voy a fomentar la pereza. Siempre hay trabajo para quien lo busca.”

Era mentira. Nadie quería contratar a una mujer china desesperada con una niña enferma.

La campana sonó de nuevo y un silencio cayó sobre la sala. Un hombre enorme cruzó el umbral, llenando el marco de la puerta. Arthur Corean, hombros gigantes, manos curtidas y ojos grises como tormenta. Al ver a Milin y a la niña, su expresión se suavizó.

La señora Gabel, envalentonada, advirtió: “No te dejes llevar por la compasión, Arthur. Algunas personas crean sus propios problemas.” Pero Arthur no apartó la mirada de Amay.

El sheriff intervino: “Una niña necesita cuidados adecuados. Si no puedes dárselos…” La amenaza del asilo flotó en el aire.

Milin, desesperada, susurró: “Es todo lo que me queda.” El pánico la inundó cuando la respiración de Amay se volvió aún más superficial.

Arthur dio un paso adelante. “¿Cuánto cuesta todo lo que ella necesita?”, preguntó con voz de trueno. Comida, leche, medicina, mantas… Lo que sea necesario.”

Sin discutir, sacó su cartera y depositó una suma de dinero sobre el mostrador. “Y no se atreva a darle menos”, advirtió. Nadie discutía con Arthur Corean.

Mientras la señora Gabel llenaba una canasta, Milin abrazó a Amay, incrédula. Los hombres no ayudaban a extrañas, pensó, especialmente a mujeres como ella. Pero Arthur la guió afuera, la ayudó a subir a su carro y le ofreció leche para la niña. Amay, débil, bebió unos sorbos preciosos. Fue suficiente. Fue vida.

“Gracias”, susurró Milin, ahogada por la emoción. “No sé cómo podré pagárselo.” Arthur la miró con esos ojos de tormenta. “Me llamo Arthur Corean. Tengo un rancho a unas diez millas de aquí. Es un lugar tranquilo y seguro.”

Milin dudó. “¿Qué querría a cambio?”, preguntó temerosa. Arthur bajó la mirada, dolor en sus ojos. “Perdí a mi esposa y a mi hija en una tormenta de nieve. No pude salvarlas. Tal vez pueda ayudar a salvarla a ella.”

La honestidad de Arthur desarmó a Milin. No era depredación. Era un hombre intentando sanar su propio corazón roto.

“Su hija se está apagando”, advirtió Arthur. “No hoy, tal vez no mañana, pero pronto si nada cambia. Mi rancho puede cambiar eso.”

Cuando Amay abrió los ojos por primera vez en días, Milin supo que el mayor peligro no era confiar en este extraño, sino no hacer nada.

En el carro, rodeadas de comida, Milin sintió una esperanza frágil. La decisión fue fácil. “Sí”, susurró. “Iremos con usted.”

El viaje transcurrió en silencio, roto solo por el crujido de la nieve. Al llegar al rancho, Milin vio una casa de dos pisos con porche y humo acogedor saliendo de la chimenea. Pero también vio la tristeza: un columpio infantil, un caballo mecedor esperando a un jinete que nunca regresaría.

Arthur la guió al interior. La casa estaba limpia, pero congelada en el tiempo. Sobre la chimenea, un retrato familiar: una mujer de ojos amables y una niña con la sonrisa de su madre y los ojos grises de su padre. “Clara y Lily”, murmuró Arthur.

Esa noche, Arthur preparó estofado y pan fresco. Amay comió unas cucharadas y susurró: “Está rico, mamá.” Milin lloró de felicidad.

Más tarde, Arthur talló una muñeca de madera para Amay. “Toda niña debería tener una muñeca”, dijo suavemente.

Milin observó al hombre que había abierto su hogar sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta de que Arthur no solo estaba salvando a Amay, sino también a ella.

Justo cuando la paz parecía asentarse, el sonido de caballos rompió la quietud. Antorchas danzaban en la oscuridad, avanzando hacia la casa. El sheriff, la señora Gabel y varias mujeres del comité de la iglesia llegaron con documentos legales y acusaciones.

“Una mujer extranjera, soltera, viviendo bajo tu techo. Es un escándalo”, exclamó la señora Gabel.

Arthur respondió: “El ejemplo que salva la vida de una niña. Ella se estaba muriendo de hambre mientras su comunidad les daba la espalda.”

Intentaron llevarse a Amay, pero Milin y Arthur lucharon por ella. Las crueles palabras de la señora Gabel sobre la familia perdida de Arthur lo hirieron, pero Amay, con inocencia, lo llamó “hombre grande” y pidió quedarse.

Arthur, con renovada fuerza, tomó la mano de Milin. “Milin no es un caso de caridad. Va a ser mi esposa.”

Dentro de la casa, Arthur se arrodilló y le propuso matrimonio. “No te lo pido para salvarte de ellos, sino porque te amo, Milin. Has devuelto la vida a esta casa y a mí.”

Milin aceptó, sintiendo la bendición de su esposo fallecido. Arthur deslizó el anillo en su dedo y la besó suavemente mientras Amay aplaudía.

Pero justo cuando su futuro parecía asegurado, llegó Hiwei, el hermano de su difunto esposo, exigiendo llevarse a Amay. Milin enfrentó a su cuñado, defendiendo a su hija. Amay, asustada, declaró: “Quiero quedarme con mamá y con papá Arthur.”

El sheriff, conmovido, decidió que lo mejor para la niña era quedarse con su nueva familia. Incluso la señora Gabel reconoció la verdad. Hiwei se marchó derrotado.

La gente del pueblo se dispersó, algunos ofreciendo felicitaciones discretas. Arthur y Milin permanecieron en el porche, Amay segura entre ellos. Por fin, su pequeña familia estaba a salvo.

Tres meses después, con la nieve derritiéndose bajo el cielo primaveral, Milin observaba desde la ventana, mano sobre su vientre suavemente abultado, mientras Arthur enseñaba a Amay a montar un pony. La risa pura de su hija resonaba en el prado.

La mujer que una vez contó siete centavos con manos temblorosas ahora contaba bendiciones infinitas. Habían encontrado su comienzo perfecto.

Estaban en casa.