Secretos en el establo: Cuando una perra da a luz a algo de otro mundo.

El amanecer despertaba lentamente sobre el valle de Greenwood, pintando los prados con un resplandor dorado y silencioso. Las gotas de rocío brillaban en las cercas como diminutos cristales, y el suave balido de las cabras se mezclaba con la brisa fresca del temprano otoño. Para muchos, era un día ordinario; para el doctor Samuel Miller, veterinario desde hacía más de veinte años, era otro comienzo tranquilo en el lugar que consideraba su refugio.

Aquel hombre de cabello canoso y mirada serena caminaba entre los establos con pasos seguros. Su bata estaba gastada por los años de uso, pero sus manos permanecían firmes, acostumbradas tanto a la vida como a la muerte. Saludaba a cada animal con una caricia, un murmullo, una presencia que calmaba incluso al potro más nervioso. Todos en el valle sabían que ningún ser vivo salía de su cuidado sin haber recibido lo mejor de él.

Todo parecía normal hasta que escuchó el ruido de un motor acercándose. Levantó la vista y vio una camioneta vieja, cubierta de polvo, detenerse frente al establo. De la cabina bajó Daniel Hay, un exsoldado de rostro endurecido pero mirada noble. Y detrás de él, saltando con cierta torpeza por el cansancio, apareció Luna: su leal pastora alemana.

—Buenos días, Doc —saludó Daniel con un asentimiento—. Desde anoche está inquieta. Creo que ha llegado el momento.

Samuel se arrodilló suavemente y apoyó las manos en el vientre del animal. Luna respiraba pesadamente, sus ojos se movían por el establo como si presintiera algo.

—Sí —confirmó el veterinario—. Está cerca. Vamos a prepararla.

Dentro del establo, Claire, la joven asistente del doctor, organizó un rincón cálido con mantas y agua tibia. Luna se recostó sobre la paja, temblando con anticipación. Daniel se arrodilló a su lado, acariciándole el lomo con manos que alguna vez soltaron armas, pero que hoy temblaban por miedo a perder a su compañera.

—Tranquila, chica —susurró—. Ya has superado cosas peores.

El doctor los observó un segundo. Sabía que entre el soldado y la perra existía un vínculo profundo, forjado en momentos que nadie del valle conocía.

El ambiente era demasiado quieto, como si algo invisible contuviera el aliento del mundo.

Entonces, Luna gimió con un sonido tan agudo que Daniel se puso de pie de inmediato.

—¿Doc?

Samuel se acercó rápido. La respiración de Luna se volvió errática, los músculos de su abdomen se tensaron con espasmos violentos y un sudor frío recorrió la frente del veterinario.

Aquello no era un parto normal. Algo estaba muy mal.

—Claire —ordenó—. Dame el set de parto, agua tibia y toallas limpias. ¡Rápido!

Los siguientes minutos se convirtieron en un torbellino de tensión. Luna jadeaba, escarbaba desesperadamente en la paja, buscaba ayuda con los ojos. Daniel estaba pálido.

—Vamos, chica… —decía, más para sí mismo que para ella.

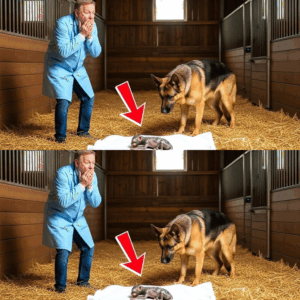

Finalmente, con un último gemido desgarrador, algo húmedo y brillante emergió. El aire en el establo se volvió denso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe.

La criatura cayó sobre el paño blanco.

Y todo quedó en silencio.

Samuel se inclinó para recibir al recién nacido; sus manos temblaron por primera vez en años. Sus pupilas se dilataron.

—¿Qué… es esto? —susurró Claire, retrocediendo.

No era un cachorro.

No del todo.

Su piel era semitranslúcida, casi sin pelo. Sus extremidades eran demasiado largas, su cabeza demasiado redonda, sus movimientos demasiado torpes para un recién nacido. No respiraba como un perro. Ni como un animal. Movía el pecho con un ritmo irregular, antinatural. Y cada vibración de su pequeño cuerpo producía un sonido metálico… imposible de explicar.

Luna gimió débilmente, empujando su hocico hacia la criatura, como suplicando que le permitieran verla. Daniel dio un paso adelante, pero el animal emitió un gruñido bajo: no de agresión, sino de desesperación protectora.

—Está… vivo —murmuró el doctor, incrédulo.

La criatura se estremeció y dejó escapar un sonido que heló la sangre de todos. No era un ladrido. No era un llanto. Era… ambas cosas a la vez. Algo entre lo humano y lo animal.

Claire se cubrió la boca. Daniel dio un paso atrás, murmurando:

—Esto no es normal, Doc. No es natural.

Pero Luna, aun debilitada, volvió a lamer al recién nacido con una ternura que desarmó el miedo por un instante. Lo reconocía como suyo. Lo reclamaba.

Era su hijo.

Samuel tragó saliva. Sus protocolos médicos, su lógica, su experiencia… nada le servía. Nunca había visto algo así.

—Debemos estabilizarlo —dijo finalmente—. No sé qué es, pero está vivo. Y depende de nosotros.

El silencio volvió, solo interrumpido por el suave tamborileo de la lluvia que empezaba a caer sobre el techo del establo.

Un sonido que parecía presagiar algo lejano, algo que desde hacía tiempo esperaba revelarse.

Algo que cambiaría sus vidas para siempre.

La tormenta afuera golpeaba el techo del establo con ráfagas de viento, y cada estruendo parecía estremecer a la criatura recién nacida. Luna, exhausta, pero movida por un instinto ancestral imposible de explicar, rodeó al pequeño con el cuerpo, protegiéndolo incluso del aire.

El doctor Miller preparó una manta térmica mientras observaba cada movimiento del extraño ser. A pesar del miedo, una chispa de fascinación brilló en sus ojos. Era imposible mirar aquella vida y no sentir la urgencia de entenderla.

—Claire —dijo, intentando mantener la calma—, acércame la lámpara portátil.

La joven tembló antes de moverse. La criatura, bajo la luz oscura del establo, parecía incluso más desconcertante: pequeños latidos de luz recorrían sus venas, como si emitieran un brillo tenue bajo la piel.

—Dios mío… —susurró Claire—. Esto no puede ser real.

Daniel apretó los dientes.

—Doc, escucha… si esto es algún tipo de enfermedad, algo mutado, lo mejor es… —no terminó la frase.

Luna levantó la cabeza y le gruñó, bajo pero amenazante. El mensaje era claro: nadie tocaría a su hijo sin su permiso.

Samuel lanzó un suspiro.

—No es una enfermedad —dijo con voz baja—. No he visto nada parecido. Sus huesos… su respiración… Claire, toma notas. Necesito saber todo lo posible.

La asistente abrió un cuaderno con manos temblorosas.

La criatura dejó escapar un gemido entrecortado, una mezcla de llanto infantil y gruñido animal. Pero su sonido no traía ira. Traía miedo. Vulnerabilidad. Vida.

Fue entonces cuando el doctor lo notó: la criatura intentaba acercarse al pecho de Luna, arrastrándose con movimientos torpes. Ella inmediatamente se acomodó, envolviéndolo en un gesto que parecía más humano que animal.

Daniel respiró hondo.

—Ella lo acepta —dijo—. A pesar de cómo es… lo reconoce.

La tormenta golpeó más fuerte. El viento silbó como si la naturaleza misma quisiera advertirles algo. El doctor tragó saliva y tomó su estetoscopio. Se inclinó lentamente, cuidándose de no provocar a Luna.

El sonido que escuchó al colocar el estetoscopio sobre el pecho del recién nacido le heló la sangre.

No eran latidos normales.

No era un ritmo humano.

Tampoco uno canino.

Era… algo mecánico. Como si dentro de su diminuto cuerpo un aparato invisible marcara el tiempo con precisión de máquina, aunque el ser claramente respiraba, sufría y vivía.

Retiró el estetoscopio con brusquedad.

—Doc… —preguntó Daniel—. ¿Qué has oído?

—No sabría cómo describirlo —respondió—. Nunca había escuchado algo así. Es como… si tuviera un doble latido. Una sincronía que no corresponde a ninguna especie que conozca.

Claire tragó saliva.

—¿Está… sufriendo?

Samuel negó lentamente.

—No. Solo… existe de una forma distinta.

La criatura volvió a gemir. Luna lo lamió, murmurando en un idioma que solo las madres entienden. Y algo increíble ocurrió: el ritmo del pequeño se estabilizó, casi al instante, como si la presencia de ella lo armonizara.

El doctor entrecerró los ojos.

—Luna es su ancla —murmuró—. Su biología responde a ella.

Daniel sonrió débilmente.

—Siempre fue especial.

Claire frunció el ceño.

—¿Cómo así?

El exsoldado dudó.

—La encontré cerca de una base militar abandonada, hace tres años. Había rumores… experimentos… algo sobre perros entrenados genéticamente. Pero eran solo historias. Leyendas.

Samuel se quedó inmóvil.

—Daniel… ¿qué tipo de base?

—Una de investigación avanzada —admitió el hombre—. Los soldados hablaban de un proyecto llamado “KIMERA”. Se suponía que eran perros de servicio modificados para misiones extremas: más fuertes, más inteligentes, con mayor capacidad de adaptación. Pero la instalación explotó y todo el programa fue cancelado.

Claire abrió los ojos con horror.

—¿Doc? ¿Cree que…?

—No sé qué creer —respondió él con honestidad brutal—. Pero este… bebé no es producto de la naturaleza. Lo que sea que lo creó, tenía un propósito. Y Luna podría haber sido parte de ese pasado.

Daniel bajó la mirada. Su culpa silenciosa llenó el establo.

Un trueno hizo temblar las paredes, y Luna se encogió ligeramente, presionando a su cría contra su pecho. La criatura emitió un pequeño chillido ahogado, pero su respiración se volvió más estable.

Samuel tomó una decisión.

—Debemos estudiarlo —dijo firme—. No para exponerlo, sino para asegurar su bienestar. Lo que sea que sea, está vivo. Y merece vivir.

Daniel asintió.

—Estoy contigo, Doc.

Claire también levantó la vista, decidida a pesar del miedo.

—Yo también.

Fue entonces cuando las luces del establo parpadearon ligeramente. No por la tormenta. Sino porque algo en el aire cambió. Una corriente eléctrica invisible, un temblor casi imperceptible que erizó la piel de los tres.

La criatura empezó a moverse.

Lentamente… pero con propósito.

Sus músculos parecían ajustarse, como si su cuerpo se estuviera reorganizando internamente, adaptándose a la vida fuera del vientre. Luna lo observó con ojos llenos de un amor feroz.

Samuel sintió un escalofrío subirle por la columna.

—Está transformándose —murmuró—. Su fisiología está… reaccionando. Como si hubiera nacido incompleto.

Claire retrocedió un paso.

—¿En qué… se está convirtiendo?

Daniel no apartó la vista.

—En lo que siempre debió ser.

Los tres observaron, paralizados, cómo la piel del pequeño adquiría un tono más cálido, cómo pequeños mechones de pelaje comenzaban a brotar de sus hombros y su espalda. Sus extremidades se encogieron un poco, tomando proporciones más naturales.

Era como si un reloj interno estuviera corrigiendo el error de nacimiento.

Luna lo acunó.

La criatura suspiró.

Y por primera vez desde que llegó al mundo… pareció sentirse en casa.