“Ya estoy muerta por dentro”, dijo: El ranchero sacó la manta … y se quedó congelada en el horror “.

La cabaña bajo la tormenta

El viento aullaba sobre las llanuras de Montana, arrastrando copos de nieve que herían la piel como diminutas agujas. La pequeña cabaña de troncos, encaramada al borde de un río helado, parecía temblar bajo la furia de la tormenta.

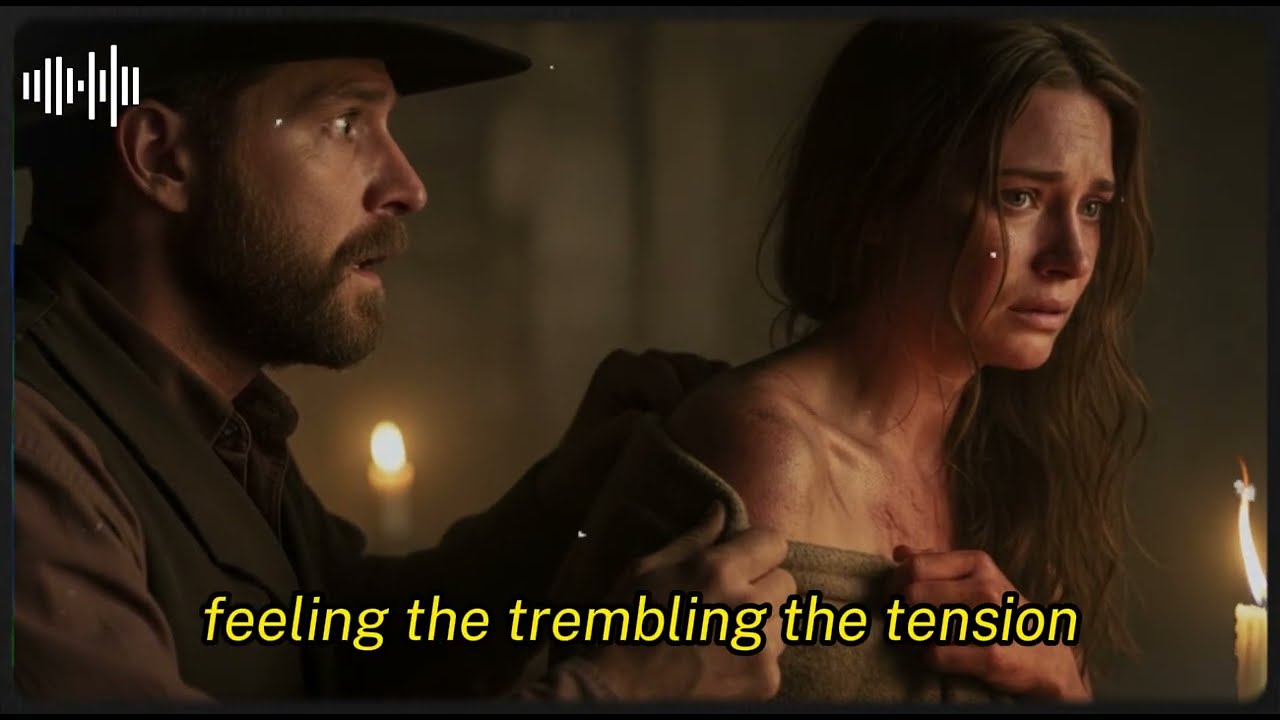

En el interior, una sola vela titilaba débilmente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes ásperas.

Allí, sentada en el suelo, estaba ella: una joven pálida y temblorosa, envuelta en una manta raída, los ojos vacíos por un dolor que ningún fuego podía calentar. Sus labios agrietados, sus manos temblorosas, pero su voz firme cuando susurró:

.

.

.

—Ya estoy muerta por dentro.

El ranchero la había encontrado apenas unas horas antes, tropezando entre la ventisca, el cuerpo casi congelado. Le ofreció refugio, calor y lo mínimo para sobrevivir. Pero aquellas palabras lo atravesaron como una bala. Se quedó paralizado, las manos aferradas al borde de la mesa, el corazón atrapado entre la incredulidad y el horror.

Ella estaba viva, sí, pero en ese instante era inalcanzable, como si una sombra hubiera reclamado su alma.

Se acercó, apartando copos de nieve de su cabello enmarañado.

—¿Muerta por dentro? —preguntó en voz baja, cauteloso—. No puede ser cierto. Sigues respirando. Sigues aquí.

Pero ella negó con la cabeza, los ojos fijos en la llama de la vela, viendo algo que él no podía ver.

—No entiendes —susurró, con amargura—. Me han abandonado, traicionado, dejado a pudrir mientras el mundo sigue sin mí. Ya no siento nada.

La mandíbula del ranchero se tensó.

Afuera, la tormenta golpeaba la cabaña como un tambor, marcando la tensión en el pequeño cuarto. Él le ajustó la manta sobre los hombros, intentando darle calor, protegerla.

Y en ese simple gesto, vio las cicatrices que ella cargaba: no solo en la piel, sino muy dentro.

Al levantar la manta, se quedó helado.

Bajo la tela, moretones y marcas contaban una historia cruel escrita en carne. El horror de lo que había soportado lo dejó sin palabras; la luz de la vela temblaba ante sus ojos abiertos y llenos de rabia.

¿Cómo había sobrevivido? ¿Cómo alguien permitió que esto ocurriera?

Sintió una furia tan intensa que amenazaba con consumirlo.

El gancho para los lectores.

Si este inicio te hizo latir el corazón, dale “me gusta” y suscríbete. No creerás lo que sucede después.

La tormenta afuera no mostraba piedad, sacudiendo la cabaña y llenando la noche de aullidos fantasmales. El ranchero se sentó junto a ella, la luz del fuego iluminando su rostro curtido, intentando comprenderla, intentando alcanzar la parte de ella que aún pertenecía al mundo.

Ella se abrazó las rodillas, ocultando las marcas, ocultándose a sí misma. Pero sus ojos buscaron los de él, llenos de miedo y súplica.

—No tienes que hablar —dijo él suavemente—. No todavía. Pero necesito saber que sigues viva. Que puedes sobrevivir a esto.

Ella soltó una risa amarga, el sonido hueco y roto.

—¿Sobrevivir? —susurró—. He sobrevivido toda mi vida fingiendo que ya estoy muerta. Fingiendo que nada importa, para que nada pueda herirme más. ¿Sabes lo que es eso?

El ranchero tragó saliva.

Había enfrentado tormentas, bandidos y inviernos solitarios en las llanuras, pero nada lo había preparado para esto. La profundidad de su desesperación era como un abismo imposible de cruzar.

Y sin embargo, incluso en su resignación, él vio algo más: una brasa frágil de vida, enterrada bajo capas de dolor y rabia. Se negó a dejarla morir.

Las horas pasaron, la tormenta rugía, y poco a poco ella empezó a hablar.

Pequeños fragmentos, nombres, recuerdos, traiciones. Su voz temblaba mientras la historia se desgranaba.

Cada palabra dibujaba nuevas líneas de sufrimiento en su rostro.

El ranchero escuchaba en silencio, absorbiendo el peso de su mundo, deseando poder borrar todo, deseando protegerla de los horrores que habían levantado muros en su corazón.

Puso una mano áspera sobre la de ella, sintiendo el temblor, la tensión, la vida frágil, luchando por resistir.

—No me importa lo que haya pasado —dijo con firmeza—. No me importa lo que el mundo te hizo. Estás aquí, y no dejaré que nadie te haga daño otra vez. No ahora. No nunca.

La vela titiló, proyectando sombras que parecían inclinarse ante la intensidad del momento.

Y por primera vez, ella se permitió sentir una pizca de confianza. Frágil y fugaz.

La noche se profundizó, envolviendo la cabaña en oscuridad; la única luz venía del fuego y la luna filtrada por los cristales helados.

El ranchero le llevó agua, la envolvió de nuevo en la manta, sentándose cerca pero respetando el espacio que ella necesitaba.

La tormenta afuera azotaba la cabaña, pero dentro empezaba a nacer una sensación de seguridad.

—No sé cómo sentirme —dijo ella en voz baja, mirando las llamas—. Todo lo que conocía, todo lo que confiaba, se ha ido. No sé si alguna vez podré desear algo otra vez.

El corazón del ranchero dolía. Había visto morir hombres, sangrar y quebrarse, pero nunca había visto a alguien vivir como si ya estuviera vacío.

Habló con autoridad serena, su voz cortando la tormenta.

—Puede que te sientas muerta por dentro, pero eso no significa que estés perdida. La vida no termina porque alguien intentó robártela.

Estás aquí. Eso basta para demostrar que puedes sentir, puedes luchar, puedes vivir, aunque aún no lo creas.

Ella lo miró entonces, de verdad lo miró, y por un momento sus muros se resquebrajaron.

La presencia firme y estoica del ranchero, la primera bondad que experimentaba en años, le hizo preguntarse si sobrevivir era más que respirar, si la vida podía volver a significar algo.

Pero la duda flotaba en la cabaña como humo.

¿Podía confiar en él? ¿Podía dejar entrar a alguien sin volver a ser destruida?

La tormenta empezó a amainar, el viento suavizándose hasta convertirse en un susurro, y cuando la primera luz pálida del amanecer se coló por las ventanas heladas, el ranchero supo que no podía dejarla enfrentar otro día sola.

El peso de su sufrimiento lo apremiaba, exigiendo acción, protección, algo más fuerte que las palabras.

La mañana era fría pero tranquila. La nieve cubría la llanura, brillando bajo la luz suave, y la cabaña parecía un frágil paraíso en medio del desierto helado.

El ranchero se sentó junto a ella, la manta aún sobre sus hombros.

Ella miró la nieve afuera, el horizonte infinito, y finalmente habló, con voz suave y titubeante:

—Quizá… quizá pueda empezar de nuevo.

Él extendió la mano con delicadeza, posándola sobre la de ella.

—No tienes que hacerlo sola. Nunca lo tuviste que hacer.

Las palabras eran sencillas, pero el peso llevaba promesa y protección, algo que ella había creído imposible.

Sus ojos brillaron, lágrimas reflejando el amanecer, y una sonrisa frágil asomó a sus labios, la primera en mucho tiempo.

El ranchero la ayudó a ponerse de pie, guiándola hacia la puerta.

Afuera, el sol ya pintaba la nieve de oro y rosa.

Cada paso que dieron juntos sobre la tierra virgen fue una promesa:

Una elección de luchar, de sobrevivir, de vivir a pesar de todo lo que intentó destruir su espíritu.

Y en ese momento, ella comprendió algo que no había sentido en años: esperanza.