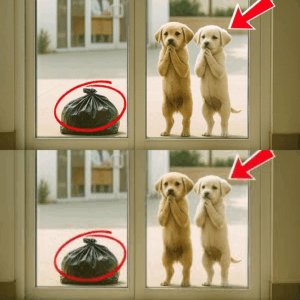

“Dos perros arrastran una bolsa negra hasta la puerta del hospital… y dentro hay algo que hizo llorar al mundo”

El amanecer apenas despuntaba sobre la ciudad cuando los primeros rayos de sol acariciaron las ventanas altas del Hospital Central de San Aurora. Era un día común, uno de esos en que el silencio del pasillo principal parecía un suspiro tenue antes de que comenzara el bullicio habitual: pacientes esperando, enfermeras corriendo, teléfonos sonando, máquinas pitando. Nada anunciaba que, en pocas horas, aquel mismo hospital viviría un milagro que los noticieros llamarían “el acto más puro de amor en tiempos modernos”.

El doctor Arjun Mehra caminaba lentamente por el corredor con un vaso de café caliente entre las manos. Había trabajado varias guardias nocturnas seguidas y llevaba en el rostro la huella visible del cansancio; sin embargo, había algo que siempre lo tranquilizaba durante esas primeras horas: la calma previa al caos. Le gustaba pensar que esos momentos eran una especie de regalo silencioso antes de que el destino empezara a mover sus piezas.

En la recepción, una enfermera llamada Ciela lo saludó con una sonrisa suave.

—Por ahora, todo está tranquilo, doctor —dijo entregándole la programación del día.

Arjun asintió, agradecido por aquella pequeña paz matutina. Dio otro sorbo al café, sintió el calor bajar por su garganta y dejó escapar un suspiro. A veces, ser médico era como sostener el mundo entre las manos: pesado, frágil, impredecible.

Sin embargo, nadie sabía que, al otro lado de las puertas de vidrio del hospital, dos pequeñas sombras avanzaban tambaleantes sobre el pavimento frío.

Apenas levantaron la cabeza, sus orejas puntiagudas y sus ojos oscuros parecían suplicar.

Eran dos cachorros callejeros, cubiertos de barro seco, temblorosos, exhaustos. Uno de ellos arrastraba con dificultad una pequeña bolsa de plástico negra, rota por una esquina. El otro empujaba con el hocico, como si ambos estuvieran tratando de llevar aquel bulto hacia un lugar seguro.

Nadie los había visto aún.

Nadie imaginaba que lo que transportaban no era basura, ni comida, ni nada que el mundo esperaría encontrar en una bolsa tirada en un callejón.

Era algo infinitamente más frágil.

Algo que respiraba.

Los cachorros llegaron a la puerta principal y comenzaron a rasguñar el vidrio con sus patitas embarradas. Primero suavemente, luego con desesperación creciente. Su llanto agudo se filtró apenas a través del silencio matinal del hospital, como un hilo delgado de urgencia que casi nadie podría haber notado.

Pero Ciela sí lo escuchó.

Frunció el ceño y se giró hacia el doctor.

—¿Escuchó eso? —preguntó.

Arjun enderezó la espalda, atento.

Un rasguido. Otro. Y luego un pequeño ladrido ahogado.

Dejó el café sobre una mesa y caminó hacia la entrada.

Las puertas automáticas se deslizaron abriéndose con un suave zumbido.

Y allí estaban.

Dos cachorros sucios, mojados, agotados… mirándolo directamente a los ojos con una mezcla imposible de miedo, súplica y urgencia.

Por un instante Arjun quedó paralizado, sin entender.

Los perros dieron un paso hacia atrás, luego otro hacia adelante, como si quisieran que él los siguiera. Uno volvió la cabeza y empujó la bolsa negra con su hocico. El plástico se movió. Muy levemente, pero se movió.

Y entonces Arjun sintió cómo algo helado le recorría la columna.

—¿Qué demonios…? —murmuró, acercándose.

Los cachorros empezaron a ladrar, no agresivamente, sino como quien intenta llamar la atención antes de que sea demasiado tarde.

Señalaban la bolsa.

O más bien… lo que había dentro.

Ciela llegó detrás suyo con ojos agrandados por la sorpresa.

—¿Será… basura?

—No se muevan —ordenó Arjun, sintiendo que el corazón comenzaba a golpearle en el pecho.

Se arrodilló junto a la bolsa.

El aire frío de la mañana traía un olor extraño, húmedo, ligeramente ácido.

Algo dentro volvió a moverse.

Un sonido pequeño escapó desde el interior. Un sonido que no correspondía a ningún animal que él conociera.

Un gemido…

Muy débil.

Muy humano.

Arjun sintió que la sangre le abandonaba el rostro.

—Ciela —susurró, apenas audible—. Tráeme guantes. Ahora.

Los cachorros se quedaron pegados a él, sin apartar los ojos del bulto como si quisieran decirle: “Rápido, por favor”.

Arjun respiró hondo, reunió coraje y tomó la bolsa con ambas manos.

El nudo estaba firmemente apretado. Lo aflojó con cuidado. Sus dedos temblaban.

La bolsa se abrió.

Dentro, envuelto en un pedazo de tela vieja…

…había un bebé recién nacido.

El mundo pareció detenerse.

El hospital entero quedó en silencio.

El bebé tenía la piel apagada, un tono entre gris y morado. Los labios estaban partidos por la deshidratación. Sus manos pequeñísimas apenas se movían, pero lo hacían… lo suficiente para demostrar que aún luchaba.

—¡Dios mío! —exclamó Ciela, llevando una mano a su boca.

Arjun reaccionó de inmediato.

—¡Traigan una camilla! ¡Oksígeno! ¡Rápido!

Tomó al bebé con ambas manos, lo levantó del plástico frío, lo pegó contra su bata para darle calor y corrió de regreso hacia las puertas del hospital. Los cachorros trataron de seguirlo, desesperados, pero las puertas se cerraron ante ellos.

Se quedaron afuera.

Mirando.

Esperando.

El doctor Arjun cruzó las puertas automáticas casi corriendo. El bebé, apenas envuelto en el pedazo de tela mugrienta que los cachorros habían arrastrado por las calles, no pesaba más que un suspiro. Su cuerpo era tan frágil que Arjun sentía que podía deshacerse entre sus brazos si él aflojaba un solo milímetro de presión.

—¡Abran paso! —gritó, con una voz que pocas veces utilizaba.

Los enfermeros se dispersaron al instante. Era un tono que reconocían: uno que sólo surgía cuando la vida pendía de un hilo.

—Mesa de emergencia libre —ordenó.

Colocó al bebé con una delicadeza desesperada. El pequeño soltó un gemido casi imperceptible, como si su fuerza se estuviera apagando entre una respiración y la siguiente.

—Tiene pulso, pero es débil —dijo Ciela, ya con los guantes puestos, acercándose con un estetoscopio.

—Oksígeno al veinte por ciento. Y preparen manta térmica. —Arjun hablaba sin perder un segundo.

Un pitido tenue salió del monitor al conectarlo a las pequeñas costillas del bebé. Su respiración era irregular, un vaivén frágil, como un hilo movido por el viento.

—Vamos, pequeño… —susurró Arjun inclinándose sobre él—. No te rindas ahora. No después de llegar tan lejos.

Ciela lo vio de reojo y tragó saliva. La garganta se le cerraba de emoción.

Porque la verdad era que aquel bebé no había llegado solo. Y todos lo sabían.

Afuera, a través del vidrio, los dos cachorros seguían allí, inmóviles, empapando el suelo con sus pequeños cuerpos cansados. Sus ojos estaban clavados en la escena del interior. Cada vez que escuchaban un pitido fuerte o el llanto ahogado del bebé, uno de ellos inclinaba la cabeza, y el otro ladraba suavemente, como si respondiera.

Una enfermera se aproximó.

—¿Los dejamos entrar, doctor? Están helados…

Arjun negó sin apartar la vista del bebé.

—No por ahora. Pero… déjenles algo de agua.

Cuando la enfermera salió, los perritos se movieron apenas, cansados hasta lo más profundo de sus huesos. Aun así, no se alejaron. Ni siquiera pestañearon.

Parecían decir: “No nos vamos hasta saber que está bien.”

El bebé comenzó a llorar.

Un sonido agudo, tembloroso… pero vivo.

—¡Respira! —exclamó Ciela con un sollozo contenido.

Arjun dejó escapar un suspiro que le quemó el pecho.

Estaba respondiendo.

Todavía era una batalla peligrosa, pero… había esperanza.

Un nuevo ritmo en la sala

La respiración del bebé se estabilizaba, aunque débil. Arjun trabajó durante casi una hora sin levantar la cabeza: rehidratación intravenosa, revisión de signos vitales, control de temperatura.

Finalmente, cuando el pequeño cuerpo comenzó a recuperar un leve color rosado en las mejillas, Arjun retrocedió un paso.

Sus hombros cayeron con alivio.

—Va a sobrevivir. —Sus palabras fueron una mezcla de sorpresa y gratitud.

Ciela cubrió su boca, llorando en silencio.

—Doctor… si esos cachorros no lo hubieran traído…

—…no lo habríamos encontrado —terminó Arjun, mirando hacia la puerta de vidrio.

Los dos cachorros seguían allí.

Silenciosos.

Leales.

Esperando.

El hospital había cambiado. La noticia corría de boca en boca. Pasillos usualmente ocupados con estrés y rutinas ahora eran un murmullo de asombro y emoción.

Incluso los guardias de seguridad hablaban sobre ello.

—Dicen que arrastraron la bolsa desde quién sabe dónde —comentó uno.

—Y que la defendieron de los autos —añadió otro.

Arjun escuchaba sin unirse. Tenía demasiado presente la escena: dos vidas diminutas luchando contra el mundo para proteger a una aún más frágil.

No era sólo instinto.

Era algo más grande.

Era amor.

El testigo inesperado

Esa tarde, cuando el bebé ya estaba en la incubadora, estable pero vigilado minuto a minuto, un hombre mayor apareció en la puerta de la sala. Era Ragab, el conserje que solía abrir las instalaciones al amanecer.

—Doctor… —su voz temblaba—. Creo que necesito decirle algo.

Arjun levantó la mirada, alerta.

—Le escucho, Ragab.

El anciano apretó su gorra entre las manos.

—Yo… vi algo. Esta madrugada. Cerca de los contenedores de basura detrás del hospital. Una mujer. Caminaba rápido, como si temiera ser vista. Llevaba… una bolsa negra. Igual que esa.

El silencio cayó como un peso.

—¿La dejó allí? —preguntó Arjun, casi sin aire.

Ragab asintió con tristeza.

—Sí, doctor. Y se fue corriendo. No pensé que…

Su voz se quebró.

—Y luego… —continuó con dificultad— vi a esos dos perritos. La bolsa rodó, creo, y ellos fueron directo hacia ella. No sé por qué, pero empezaron a empujarla. A tirar de ella. A ladrar cuando se acercaba un coche.

Arjun sintió un escalofrío recorrérselo entero.

Ragab lo miró a los ojos.

—Doctor… esos perros no encontraron a ese bebé. Lo protegieron.

Envuelto en un silencio profundo, Arjun se volvió hacia la puerta donde los dos cachorros seguían mirando.

Y lo supo.

Lo sintió en el alma:

Ese bebé estaba vivo gracias a ellos.

No por azar.

No por casualidad.

Por lealtad.

Por compasión.

Por algo que ni los humanos a veces logran.

La conversación con la policía

Un oficial llegó más tarde. Tomó notas, inspeccionó la bolsa, sacó fotos, preguntó detalles.

Cuando Arjun le contó que los perros habían arrastrado la bolsa hasta la puerta del hospital, el hombre frunció el ceño.

—¿Perros? ¿Dos cachorros hicieron eso?

—Sí, señor —respondió el doctor.

El oficial miró hacia afuera. Los cachorros, exhaustos, seguían sentados, pegados al vidrio.

Finalmente dijo en voz baja:

—Bueno… supongo que hoy aprendí que los héroes no siempre llevan uniforme.

Los pequeños guardianes

El bebé estaba fuera de peligro inmediata. Respira con regularidad. Respondía al tacto. Un hilo de vida lo sostenía con más fuerza a cada hora que pasaba.

Y aun así…

Los cachorros no se movían.

Ni comían.

Ni dormían.

Sólo esperaban.

Esperaban hasta asegurarse de que su pequeño protegido estaba a salvo.

Arjun decidió acercarse a la entrada. Cuando abrió la puerta de vidrio, los dos cachorros se levantaron de golpe, agitando sus colas con una energía que no tenían hacía horas.

—Hola, pequeños héroes —dijo él con una voz que se le quebró.

Uno de los perritos apoyó su pata en su rodilla, como si pidiera permiso.

El otro ladeó la cabeza, reconociendo su olor.

No tenían hogar.

No tenían dueño.

No tenían nada.

Pero habían salvado una vida.

—Lo hicisteis bien —susurró Arjun—. Muy bien.

Los cachorros lloraron suavemente. Arjun se agachó para acariciarlos.

Y tomó entonces una decisión que cambiaría su vida…

…y la de aquellos dos pequeños héroes.

Las horas siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión contenida. El bebé, aún en la incubadora, respondía lentamente al tratamiento. Cada vez que su pequeño pecho subía y bajaba de forma un poco más estable, los médicos intercambiaban miradas cautelosas, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera apagar aquel milagro frágil.

Arjun permanecía a su lado. No se había ido ni un solo minuto desde que lo trajeron. Tenía los ojos cansados, ojeras profundas, pero una chispa nueva brillaba en su mirada.

Una chispa de fe.

Ciela entró en la sala con una bandeja y dos tazas de té caliente.

—Doctor… debería descansar un poco —susurró, dejando una taza a su lado.

Arjun negó sin apartar la vista del bebé.

—Después. Cuando él respire sin temblar.

Ciela lo observó con ternura. No solo era dedicación profesional. Había algo más.

Había una conexión.

Y lo curioso era que no había empezado cuando el bebé llegó al hospital, sino antes: cuando los dos pequeños perros lo miraron suplicando ayuda.

Cuando Arjun se dio cuenta de que había sido elegido como parte de aquel acto improbable de supervivencia.

El bebé agitó una de sus manitas y Arjun contuvo el aliento. Los dedos diminutos se cerraron débilmente en torno al aire.

Un gesto reflejo…

Pero también una señal de vida.

—Pequeñito… —murmuró el doctor acercándose—. Tienes que quedarte aquí conmigo, ¿sí? Has luchado demasiado para parar ahora.

Ciela se acercó más.

—Doctor, ¿ya pensó en un nombre? No podemos seguir llamándolo “el bebé”.

Arjun abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron.

Un nombre no era algo que se eligiera al azar. No para un niño que había sobrevivido por obra de dos criaturas sin voz. Un niño que había sido abandonado, pero no vencido.

Ciela sonrió suavemente.

—Yo creo que ya tiene uno. Pero debe salir de usted.

Arjun miró al bebé. La luz cálida de la incubadora bañaba sus rasgos diminutos. Era tan vulnerable, tan pequeño… pero había llegado tan lejos.

Un suspiro escapó de su pecho.

—Esperanza… —murmuró—. Eso es lo que trajo. Eso es lo que es.

Ciela quedó en silencio.

Arjun añadió, con un hilo de emoción:

—Se llamará Esperanza.

O, en inglés —si alguna vez cruzaba fronteras—: Hope.

Ese nombre flotó en la habitación, ligero pero poderoso, como si abrazara al bebé con una protección intangible.

Los cachorros también esperaban un nombre

Ciela miró hacia la puerta de vidrio.

Los dos cachorros seguían allí. Ahora estaban envueltos en dos pequeñas mantas que una enfermera les había llevado. Uno estaba dormido, agotado. El otro, con los ojos entreabiertos, vigilaba como un guardián silencioso.

—¿Y ellos, doctor? —preguntó Ciela—. También necesitan un nombre.

Arjun los observó. Recordó cómo habían arrastrado la bolsa. Cómo habían llorado, ladrado, empujado. Cómo habían permanecido horas enteras sin comer ni moverse, solo observando, solo cuidando.

Sonrió.

—Ellos también trajeron esperanza.

Se acercó al vidrio. Los cachorros se levantaron de inmediato, moviendo las colas con entusiasmo débil pero sincero.

Se agachó y les habló como si fueran niños:

—A ti te llamaré Ángel —dijo acariciando al más pequeño, el que siempre miraba con ojos dulces—. Porque eso eres. Un ángel sin alas que encontró un milagro en la basura.

El cachorro lamió la punta de sus dedos como si entendiera.

Luego miró al más grande, el que empujaba la bolsa, el que no retrocedió ni cuando un coche había estado a punto de atropellarlo.

—Y tú serás Guardián. Porque protegiste una vida que no era tuya.

El cachorro emitió un ladrido corto, firme, casi orgulloso.

Como si aceptara el título.

Los nombres quedaron sellados en ese instante.

Ángel.

Guardián.

Y el bebé… Esperanza.

Tres vidas unidas por un lazo invisible que ningún humano hubiera podido prever.

Una decisión que lo cambió todo

Al día siguiente, los veterinarios locales y el refugio municipal se enteraron de la historia. Varios ofrecieron llevarse a los cachorros.

Pero Arjun negó a todos.

—Se quedan aquí —dijo firme—. Hasta que Esperanza esté completamente fuera de peligro.

Un guardia de seguridad preguntó:

—¿Y después, doctor?

Arjun miró a Ángel, que dormía con la cabeza apoyada en su pata, y a Guardián, que vigilaba incansablemente desde el rincón.

Y entonces lo comprendió.

—Después… se quedarán conmigo.

El guardia parpadeó, sorprendido.

—¿En serio? Son dos perros callejeros…

—No —corrigió Arjun con una sonrisa tranquila—. Son héroes.

Ciela, que acababa de entrar, soltó un suspiro emocionado.

—Doctor… creo que acaba de ganar una familia.

Arjun se rió suavemente, un sonido cansado pero sincero.

—Tal vez ellos me eligieron primero.

El bebé se agitó dentro de la incubadora, como si respondiera.

Ángel levantó la cabeza.

Guardián se acercó dando dos golpecitos con la cola.

Y Arjun sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la vida no solo le exigía salvar a otros… sino que le estaba devolviendo algo.

Algo que creía perdido.

Algo llamado amor.