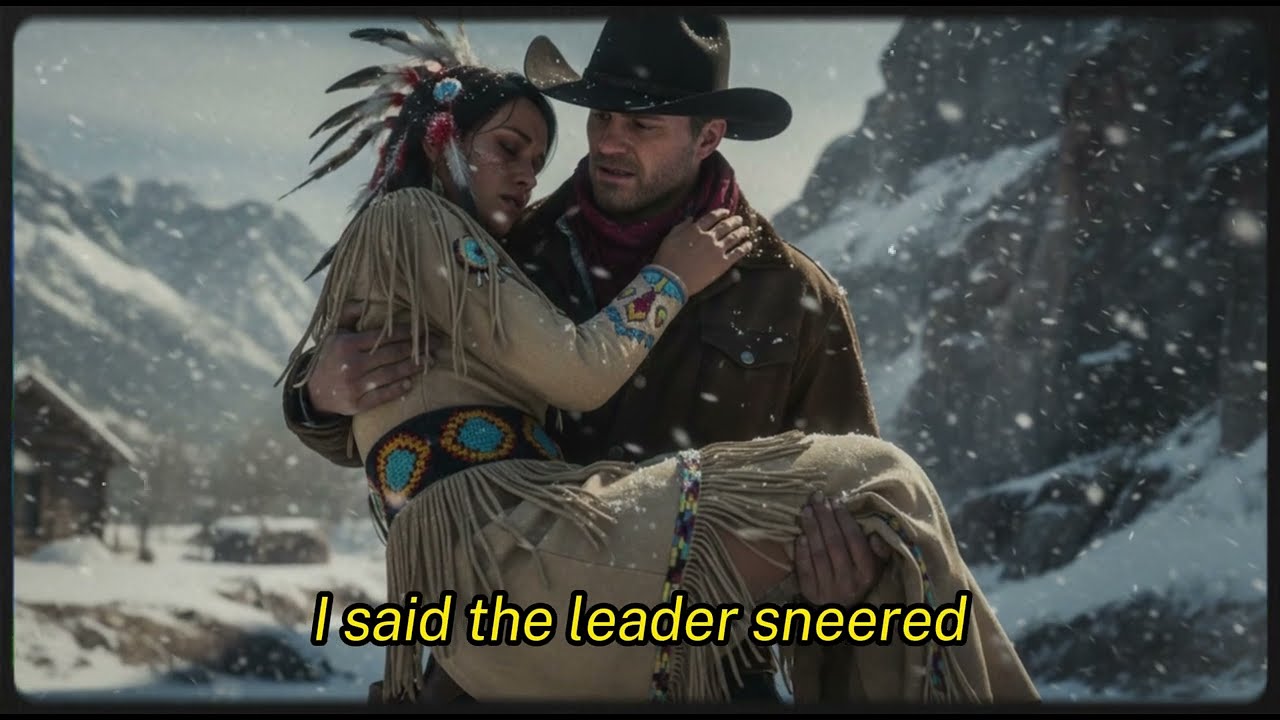

“No le quedaba nada… Pero el hombre de la montaña le abrió la puerta a la mujer apache congelada”

Bajo la Tormenta: Un Refugio en las Rocosas

La nieve azotaba el cañón como una cuchilla. Ella avanzaba tambaleante entre la tormenta blanca, labios azules, ojos apenas abiertos, susurrando: “Por favor, no puedo más.” El hombre de la montaña la vio y, sin dudarlo, abrió la puerta de par en par, dejándola entrar desde la noche helada. Lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría la vida de ambos para siempre.

.

.

.

Si te gustan las historias intensas del Oeste sobre supervivencia, coraje y lazos inesperados, dale like y suscríbete. No querrás perderte ni un momento.

El viento cortaba las Rocosas como mil cuchillos. Yo estaba apilando leña fuera de mi cabaña cuando la vi: una mujer temblando violentamente, apenas capaz de moverse. Su ropa estaba hecha jirones, la escarcha pegada a su cabello y pestañas. Tropezó y cayó de bruces en la nieve, y no lo dudé. Corrí, apartando la nieve, y la tomé del brazo. Sus manos eran hielo, su rostro pálido como las nubes.

—Por favor, no puedo más —susurró, la voz temblorosa.

La cargué sobre mi espalda y la llevé adentro. El calor la envolvió como una ola y se desplomó junto al hogar, temblando y en silencio. Rápidamente le quité las ropas empapadas, la envolví en mantas gruesas y vertí caldo caliente en una taza. Sus ojos se abrieron, oscuros, cautelosos, llenos de un dolor que me decía que su vida había sido solo dificultades.

—¿Quién eres? —pregunté suavemente.

Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, lágrimas mezclándose con escarcha en sus mejillas. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el fuego crepitaba y la cabaña olía a humo de pino y a mi propio esfuerzo. Le di tiempo, dejando que sorbiera el caldo despacio.

—Estás a salvo —le dije—. Por fin.

Asintió, demasiado exhausta para moverse, y por un buen rato solo el viento y el fuego llenaron la habitación.

La mañana trajo luz a través de las ventanas cubiertas de escarcha, pintando la cabaña de oro pálido. Ella se movió, apretando las mantas. La había acomodado junto al fuego, sobre un colchón hecho por mí, y se veía más pequeña de lo que el mundo le había permitido ser.

—¿Nombre? —pregunté suavemente.

Dudó y luego susurró:

—Ayoka.

Asentí.

—Así te llamaremos.

En los días siguientes, recuperó fuerzas poco a poco. Sus ojos recorrían la cabaña como midiendo cada rincón en busca de peligro. Me di cuenta de que había aprendido a no confiar en nadie. Mantuve las tareas simples: alimentar gallinas, apilar leña, arreglar herramientas. Ella ayudaba donde podía, sus movimientos cautelosos, como temiendo romper algo frágil en el mundo o en sí misma.

No hablábamos mucho, pero en el silencio se formó una conexión. Una tarde, mientras arreglaba el techo antes de la próxima tormenta, ella me trajo una taza de té caliente. Sus manos temblaban ligeramente.

—No tenías que salvarme —dijo en voz baja.

—No podía dejarte en la tormenta —respondí.

No contestó de inmediato, pero sus ojos se suavizaron.

—Todo lo que tenía se ha ido —susurró.

Lo entendí; yo también conocía la pérdida. Tenía mis montañas, mi cabaña, mi tierra, pero todo lo demás podía perderse en un instante. Sin embargo, ella tenía algo que no había visto en años: una chispa de supervivencia que se negaba a morir.

Pasaron semanas. Ayoka ganó fuerza, caminando conmigo por los senderos nevados para revisar trampas y recoger leña. Sus movimientos se volvieron más seguros, aunque las sombras seguían en sus ojos. Un día, al regresar del arroyo, se detuvo de golpe, escuchando voces distantes. Hombres a caballo se acercaban.

—Ya están aquí —susurró.

Lo entendí al instante. Huía de alguien, pero no pregunté. Preparé todo en silencio, asegurándome de que tuviera un lugar seguro tras la cabaña. Los hombres desmontaron, rudos y armados, exigiendo que saliera. Salí adelante, rifle en mano.

—Ella no va a ningún lado —dije.

El líder se burló.

—Te metes en problemas, viejo.

Me mantuve firme. Ayoka salió lentamente a mi lado, ya sin esconderse. Los hombres dudaron, el reconocimiento brillando en sus ojos. Fue su fuerza, su desafío lo que los hizo retroceder. Se marcharon sin disparar, murmurando amenazas.

Ella se volvió hacia mí, temblando.

—Ellos… me habrían matado.

Negué con la cabeza.

—No mientras yo esté aquí.

En ese momento la vi realmente, no como la mujer rota que había rescatado, sino como una sobreviviente, feroz e indomable, que había confiado en mí lo suficiente como para estar a mi lado. Y me di cuenta de que yo también había aprendido a confiar en ella.

La primavera llegó despacio, derritiendo la nieve y dejando la montaña pintada de verde y oro. Ayoka y yo trabajamos juntos reparando cercas, arreglando el granero y preparándonos para los meses cálidos. A veces reía, un sonido suave que llenaba la cabaña como no había escuchado en años.

Una mañana, sentados en el porche mirando el valle, dijo en voz baja:

—Nunca pensé que alguien abriría su puerta para mí. No después de todo.

Puse mi mano sobre la suya.

—Todos merecen una puerta —respondí.

Sonrió, un leve rubor en sus mejillas.

—Pensé que había perdido toda esperanza.

La miré, sintiendo el peso de las semanas pasadas: las tormentas, las noches junto al fuego, los miedos silenciosos, las confesiones susurradas.

—No la has perdido —dije—. No mientras yo esté aquí.

El sol de la mañana nos calentaba el rostro mientras los pájaros cantaban entre los árboles en flor. Serví dos tazas de café y le di una. La sostuvo con cuidado, como si aún aprendiera a confiar en los pequeños consuelos. La observé, notando cómo sus ojos se suavizaban al recorrer el valle, el mismo valle que alguna vez temió que fuera su tumba.

Me di cuenta de que al salvarla, también había salvado algo dentro de mí: la parte que por mucho tiempo creyó que la bondad era debilidad. Juntos, caminamos por los campos, recogiendo leña y riendo por pequeños tropiezos en el hielo. Cada momento me recordaba que la vida, por dura que fuera, aún podía ofrecer calor, coraje y esperanza.

Las montañas se extendían ante nosotros, infinitas e indomables. Pero por primera vez, las enfrentábamos juntos, no solos.