El abrazo del agua y la esperanza: el viaje de Don Ernesto para salvar a su hija

Durante cuatro días consecutivos, la lluvia no cesó de caer sobre el estado de Veracruz. El cielo parecía llorar sin descanso, y con cada gota, el río Papaloapan crecía y crecía, hasta que sus aguas desbordadas arrasaron con casas, puentes y caminos. En las noticias, una frase se repetía una y otra vez:

—El pueblo de San Mateo está completamente incomunicado.

En una humilde casa a las afueras de Alvarado, Don Ernesto Ramírez, un hombre de setenta años, observaba la televisión con los ojos enrojecidos por la preocupación y la falta de sueño. Su mente estaba fija en un solo pensamiento: su hija Lucía, quien vivía con su esposo y su pequeño hijo en San Mateo.

No había sabido nada de ellos durante tres días. Las líneas telefónicas estaban caídas, y el silencio era más fuerte que el rugido del río.

Recordaba claramente las últimas palabras de su hija antes de que la llamada se cortara abruptamente:

—Papá, el agua ya llegó al patio… pero no te preocupes, estaremos bien.

Esas palabras no le permitieron dormir en toda la noche.

Al amanecer, Don Ernesto tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.

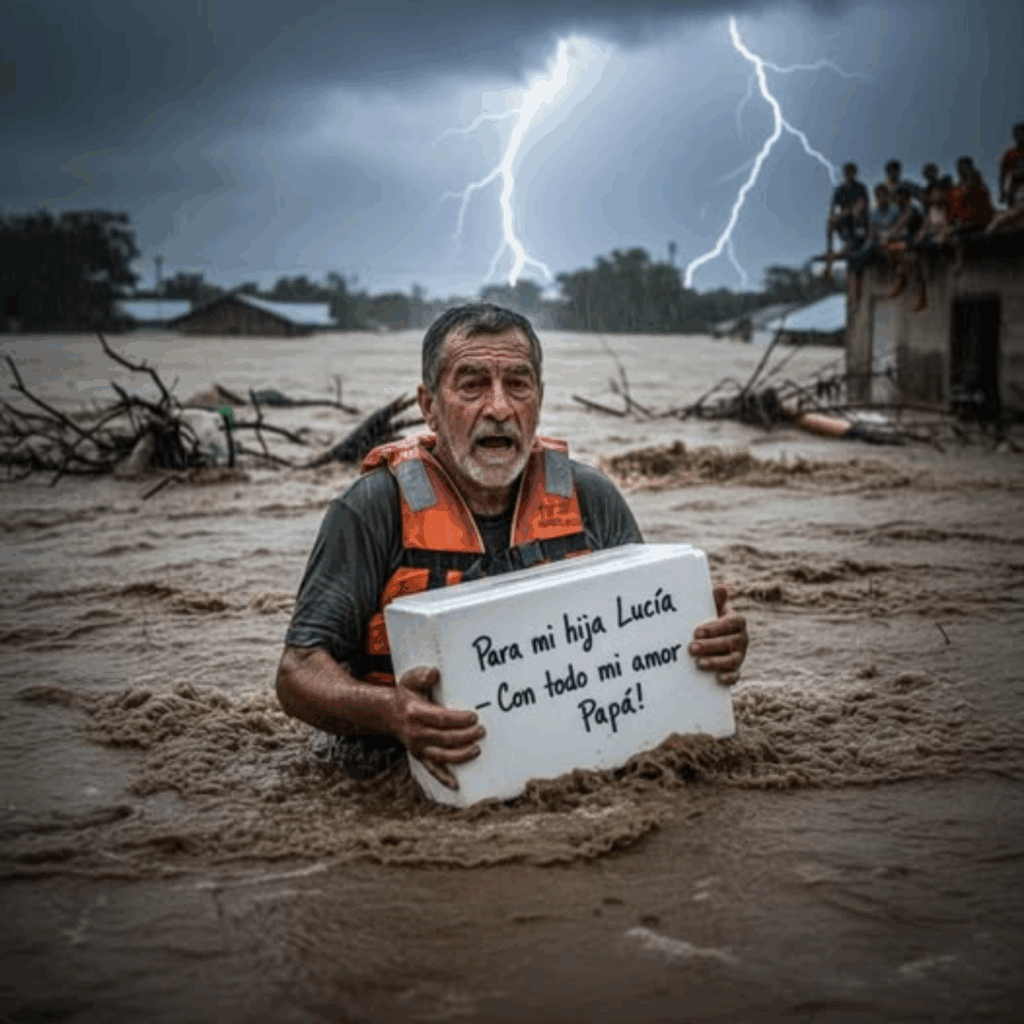

Reunió lo poco que tenía: un poco de frijoles, arroz, pan seco, leche en polvo, medicinas, y una gallina viva — la que planeaba cocinar para su nieto. Metió todo en una vieja caja de unicel y con un marcador negro escribió en la tapa:

—Para mi hija Lucía —Con todo mi amor, papá.

Los vecinos intentaron detenerlo.

—¡Don Ernesto, no lo haga! ¡El agua está muy brava!

Pero él respondió con voz firme:

—Si me quedo aquí, ¿cómo sabré si mi hija sigue viva?

Sin pensarlo más, se puso un chaleco salvavidas remendado, abrazó la caja y se lanzó al agua helada.

Las corrientes lo empujaban, los escombros golpeaban sus piernas, pero él seguía adelante, paso a paso, con el alma en el pecho.

El río rugía como una bestia indomable.

Cada metro era una batalla.

Don Ernesto se aferraba a ramas, se impulsaba con los brazos y rezaba entre dientes:

—Virgen de Guadalupe, no me dejes caer.

Después de casi dos horas de lucha, llegó a las primeras casas de San Mateo.

Solo los techos sobresalían del agua.

Sobre uno de ellos, varias personas se cubrían con mantas mojadas.

Don Ernesto gritó con todas sus fuerzas:

—¡Lucía! ¡Lucía Ramírez!

Un silencio desgarrador respondió.

Hasta que una mujer en otro techo contestó:

—¡Aquí estamos! ¡Por favor, ayúdennos!

Don Ernesto sintió que su corazón latía con más fuerza. Nadie podía quedarse sin ayuda.

Con mucho esfuerzo, trepó a una de las casas semisumergidas y entregó la caja que llevaba.

Lucía, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza.

—Papá, gracias a Dios que llegaste.

El pequeño nieto, temblando de frío, se aferró a su abuelo.

Don Ernesto miró alrededor y vio el desastre: casas destruidas, árboles caídos, familias atrapadas.

Pero también vio esperanza.

Durante días, ayudó a repartir alimentos, medicinas y a cuidar a los niños.

Los vecinos lo miraban con admiración y respeto.

Don Ernesto no solo había cruzado las aguas para salvar a su familia, sino que se convirtió en un símbolo de valentía y amor incondicional.

Pasaron las semanas y el agua comenzó a bajar lentamente.

La comunidad de San Mateo empezó a reconstruir lo perdido, pero el recuerdo de aquella tragedia quedó grabado en sus corazones.

Don Ernesto regresó a su casa en Alvarado, cansado pero feliz de haber cumplido su misión.

Su hija Lucía y su nieto estaban a salvo, y eso era lo único que importaba.

Esta historia nos recuerda que el amor de un padre no conoce límites y que, incluso en las peores tormentas, la esperanza puede brillar con fuerza.

Fin