“Golpeada a diario por su madre… hasta que un hombre de las montañas y pocas palabras se la llevó…

,..

.

.

Golpeada cada día por su propia madre… hasta que el hombre de las montañas se la llevó

Wyoming, verano de 1884

El verano había caído sobre Cold Creek como una maldición.

El sol no calentaba: quemaba.

La tierra no era tierra: era polvo mezclado con sudor, sangre seca y desesperanza.

Cold Creek no era un pueblo; era un campamento minero que había olvidado cómo ser humano. Cuando la veta de plata comenzó a agotarse, también se agotó la misericordia. Lo único que quedaba era alcohol barato, hombres rotos… y mujeres aún más rotas.

En la choza más miserable del borde del camino —una construcción torcida de madera podrida— Sarah Miller, de apenas dieciocho años, fregaba el suelo de rodillas.

Sus nudillos estaban abiertos.

El jabón barato le ardía como ácido en la piel rota.

Pero no se detenía.

No podía.

Desde la esquina de la habitación, la mecedora chirriaba.

Chirrido.

Chirrido.

Chirrido.

Sarah conocía ese sonido mejor que su propio nombre. Era el anuncio del castigo.

—No limpiaste bien ese rincón —gruñó Agnes Miller.

La voz de su madre era áspera, rasgada por el whisky y por años de odio acumulado. No había amor en ella, solo frustración y resentimiento.

Sarah se encogió.

—Lo limpio ahora, mamá… perdón.

Agnes se levantó. La mecedora crujió como si respirara aliviada.

Era una mujer demacrada, con los ojos amarillentos, la piel marchita y el rostro hundido por una vida entera de rabia. Caminó hasta Sarah y, sin decir una palabra, pateó el balde.

El agua gris se volcó sobre el suelo recién limpiado y empapó el vestido raído de la muchacha.

—Mírate —escupió—. Torpe. Inútil. Igualita a tu padre antes de que la mina se lo tragara.

Sarah apretó los dientes.

—¿Crees que fregando pagas el techo? ¿Pagas mi medicina? —continuó Agnes—. ¡Levántate!

La agarró del cabello y la jaló hacia arriba. Sarah se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre.

Había aprendido que gritar solo alargaba el castigo.

—Ve a la tienda de Ayubai —ordenó Agnes—. Dice que necesita entregas.

Y no regreses sin una botella de ron. Si lo haces… ya sabes dónde está el cinturón.

Sarah salió corriendo.

La puerta se cerró detrás de ella como un latigazo.

El pueblo que no miraba

El sol la cegó, pero Sarah prefirió esa luz cruel a la oscuridad de la choza.

Cold Creek era un nido de víboras.

Mineros de rostros ennegrecidos la observaban pasar. Sus miradas se detenían demasiado tiempo en su figura delgada. Sarah apretó el chal contra el pecho y mantuvo la vista fija en el polvo.

Entró a la tienda general.

La campana tintineó con una alegría falsa.

Detrás del mostrador, el señor Ayubai pesaba harina. Era un hombre decente, pero en Cold Creek la decencia se escondía bajo el miedo.

—Buenas tardes, Sarah —murmuró.

Vio el moretón fresco en su mandíbula… y apartó la mirada.

—Mi mamá me mandó —dijo ella en voz baja—. Dijo que quizá tenga trabajo.

Ayubai suspiró.

—Hoy no hay mucho, niña. El negocio está muerto desde que se secó la veta del sector cuatro.

El pánico subió por la garganta de Sarah.

Si volvía sin nada, su madre no usaría el cinturón.

Usaría el atizador.

—Por favor… cualquier cosa —suplicó—. Barrer, ordenar… lo que sea.

Ayubai metió la mano bajo el mostrador y sacó un dólar de plata.

—Es caridad, Sarah. Tómalo y vete. No quiero que tu madre venga aquí a gritar otra vez.

No alcanzaba ni para la botella.

Sarah miró la moneda temblando en su palma.

Entonces, la luz de la puerta se oscureció.

Alguien entró.

Alguien enorme.

El ambiente cambió de golpe.

Los mineros callaron.

Las moscas parecieron congelarse.

El frío que recorrió la tienda no venía del viento.

Sarah se giró lentamente.

En el umbral estaba el Oso de Black Ridge.

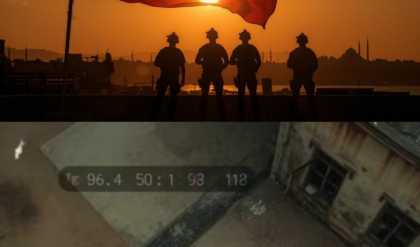

El hombre de las montañas

Medía casi dos metros.

Vestía pieles de oso y lobo, como si las hubiera arrancado con las manos desnudas. Sus botas estaban cubiertas de barro de los senderos altos. Una barba negra y espesa ocultaba media cara. Un sombrero bajo sombreaba unos ojos grises… ojos que Sarah sintió clavarse en ella como cuchillos.

Silas Stone.

Bajaba de las montañas solo tres veces al año. Los rumores lo pintaban como un monstruo.

—Mató a un hombre a puñetazos.

—Vive con lobos.

—No habla porque no tiene lengua.

Silas caminó hasta el mostrador. Cada paso hacía temblar las tablas.

Dejó caer un saco pesado.

—Tud.

Pieles perfectas. Zorro plateado. Castor. Marta. Una fortuna.

Sarah intentó escabullirse, pero su zapato gastado se enganchó en una tabla suelta. Tropezó y cayó contra el brazo de Silas.

Fue como chocar contra una roca.

—Perdón… perdón, señor… —balbuceó.

Esperó el golpe.

No llegó.

Abrió un ojo.

Silas la miraba.

Sus ojos no mostraban furia.

Mostraban curiosidad.

Bajó la mirada al moretón de su mandíbula, a los nudillos sangrantes, a su postura encogida.

—¿Quién es? —preguntó con voz grave.

—Sarah —respondió Ayubai—. Hija de Agnes Miller.

Silas la observó un segundo eterno.

Luego extendió una mano enorme, callosa, llena de cicatrices.

No la agarró.

La ofreció.

Palma arriba.

Sarah dudó… y puso su mano pequeña sobre la de él.

Silas la levantó sin esfuerzo.

—Vete a casa —dijo a Ayubai—. Toma el dólar.

—No es suficiente —susurró Sarah—. Me matará.

Silas se quedó inmóvil.

—¿Quién?

—Mi madre.

Silas empujó las pieles hacia Ayubai.

—Crédito. ¿Cuánto?

—Más de doscientos dólares.

—¿Qué necesitas? —preguntó Ayubai.

Silas giró su cuerpo bloqueando la salida de Sarah.

—Llévame con ella.

El precio de una hija

La choza parecía aún más pequeña cuando Silas entró.

Agnes estaba con el atizador en alto.

—¡Pequeña zorra…!

Se congeló al ver la silueta masiva tapando el sol.

—Agnes Miller —dijo Silas con voz de grava—. Oí que tienes deudas.

—¿Y qué?

Silas arrojó un pouch de cuero sobre la mesa. El tintineo del oro fue inconfundible.

—Las saldamos.

Los ojos de Agnes brillaron.

—¿Cuánto?

—Quinientos.

—¿Y qué quieres?

Silas señaló a Sarah.

Silencio absoluto.

Agnes miró a su hija… luego al oro.

Sonrió.

—Llévatela. Come demasiado. Es inútil.

Sarah sintió que el mundo se rompía.

Silas no sonrió.

Pareció asqueado.

—Hecho.

Se volvió hacia Sarah.

—Empaca. Lo que puedas llevar.

—¿A dónde voy? —preguntó ella, llorando.

Silas se inclinó. Por primera vez vio humanidad en esos ojos.

—Lejos de aquí.

¿Quieres quedarte?

Sarah miró el atizador.

Miró a su madre.

Corrió por su chal, un peine y la foto descolorida de su padre.

—Lista —susurró.

Silas puso una mano firme en su espalda.

—Si te veo cerca de ella otra vez —le dijo a Agnes— no traeré oro.

El camino hacia la libertad

El carro avanzó hacia las montañas.

El calor dio paso al frío.

Sarah temblaba.

Silas la cubrió con una manta.

—Respira.

—¿Por qué me ayudas?

—No te compré. Pagué rescate.

—Entonces soy propiedad.

Silas negó.

—Aquí no hay propiedad. Solo supervivencia.

Te vi morir en esa casa.

—¿Y qué quieres de mí?

—Que vivas.

Caminaron entre nieve hasta la cabaña.

Silas la cargó cuando se torció el tobillo.

Dentro, había calor.

Libros.

Orden.

Silas se arrodilló para frotarle los pies congelados.

—¿Por qué tantos libros? —preguntó ella.

—Inviernos largos. La mente se pudre en silencio.

Escribí tres.

—¿Eres escritor?

—Fui muchas cosas.

Hogar

Los días se volvieron semanas.

Silas no fue cruel.

Nunca la tocó sin permiso.

Le enseñó a sobrevivir.

Una noche, Sarah lloró por pesadillas.

Silas solo puso una mano en su hombro.

—Ya no estás allí.

Pasaron meses.

Sarah aprendió a disparar.

A escribir.

A vivir.

Descubrió que Silas había perdido a su esposa e hijo en un incendio.

—Escribo para no olvidar —dijo él.

Cuando llegaron los lobos, pelearon juntos.

—Eres fuerte —dijo Silas.

—Tú me enseñaste.

Un nuevo nombre

En primavera bajaron al pueblo.

Ante un juez se casaron.

Sin fiesta.

Sin flores.

Solo una promesa.

Sarah ya no era propiedad.

Era libre.

Y en los brazos de un hombre callado, encontró algo que nunca tuvo.

Un hogar.