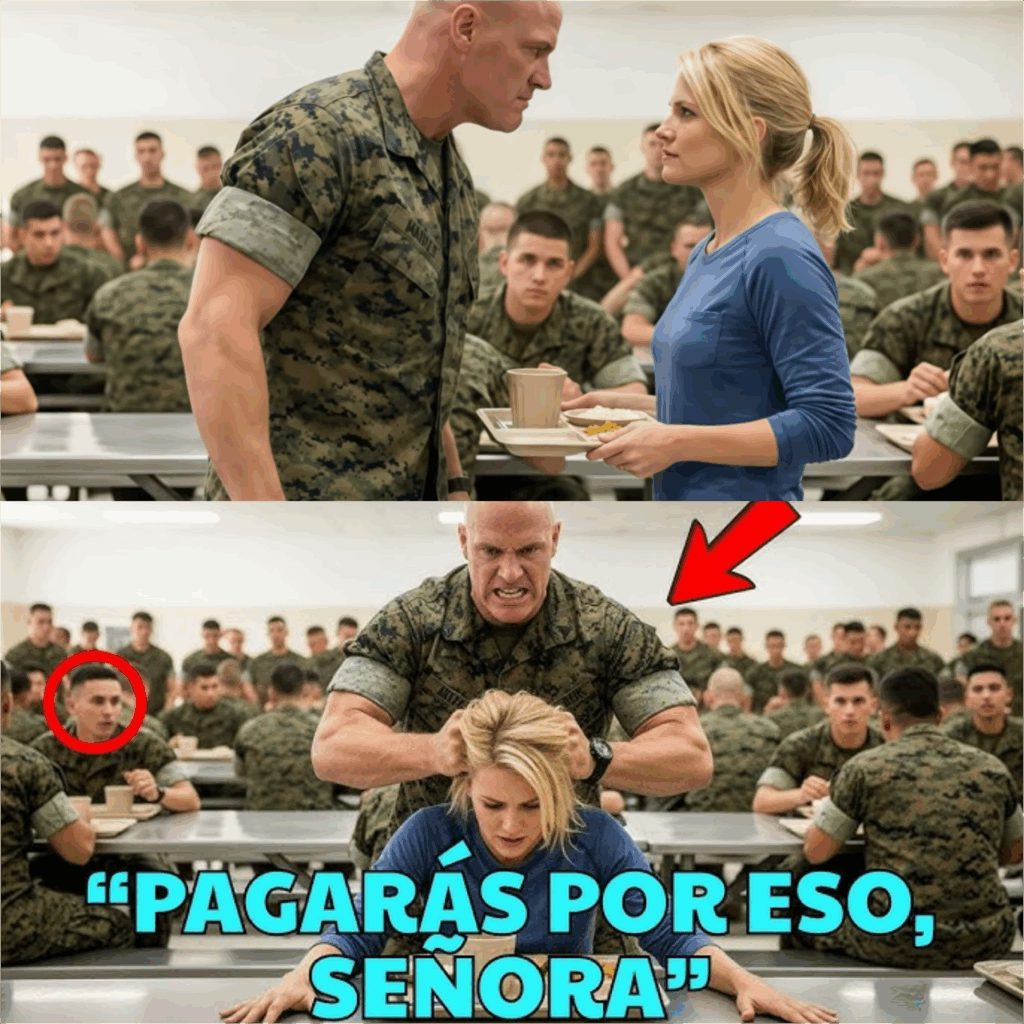

Infante de Marina la empujó sin saber que ella tenía mayor rango que todos allí.

.

.

El Peso del Mando

El comedor de la base vibraba con el bullicio de los Marines. Las charlas se entremezclaban con el tintineo de los cubiertos y el zumbido de las luces fluorescentes. La fila para el almuerzo serpenteaba junto a la barra de bandejas, donde soldados de diferentes rangos esperaban su turno. Entre ellos, una figura destacaba por su ropa civil: una mujer de poco más de treinta años, cabello rubio recogido en una coleta práctica, camiseta deportiva azul y botas de senderismo.

No era la primera vez que Christin Sharp se encontraba en un entorno hostil, aunque esta vez la amenaza no provenía de fuego enemigo, sino de la arrogancia de un sargento. Vans, corpulento, joven y seguro de sí mismo, la empujó sin contemplaciones, convencido de que tenía derecho a hacerlo. Sus palabras, cargadas de burla, no dejaban lugar a dudas: “No perteneces a esta fila, cariño.”

El gesto no era una pregunta, sino una orden. Vans buscaba reafirmar su autoridad, rodeado de dos cabos que reían nerviosos, ocultando su incomodidad tras risitas y miradas furtivas. El comedor era su territorio, y él lo defendía con la agresividad de quien confunde poder con liderazgo.

Christin, sin perder el equilibrio, se aferró a la barandilla de acero inoxidable. Sus movimientos eran precisos, nacidos de años de entrenamiento y memoria muscular. No dejó caer su bandeja ni soltó un suspiro. Se mantuvo erguida, inhaló despacio y giró la cabeza para enfrentar al sargento.

—Disculpe, sargento —dijo con voz baja, vacía de miedo, pero llena de autoridad—. Estoy en la fila para almorzar. El cartel afuera dice “Todos bienvenidos hasta las 13:00”. Son las 12:45.

Vans soltó una carcajada seca y miró a sus amigos, buscando aprobación. Infló el pecho para bloquearle el paso hacia la pila de bandejas.

—Mire, señora, no sé quién es su marido, ni me importa si es sargento o teniente, pero esta fila es para el grupo que viene del campo de tiro. Llevamos seis horas comiendo polvo. Usted parece llevar seis horas comiendo bombones. Puede esperar a que los marines coman. Apártese.

Intentó empujarla de nuevo, usando su cuerpo como ariete. Pero Christin no se movió. Fue como intentar empujar una estatua atornillada al suelo.

—Le sugiero que revise su porte, sargento —dijo ella, bajando la temperatura de su voz a diez grados—. Está haciendo un escándalo y violando la misma disciplina que afirma representar.

La calma desafiante de Christin insultaba a Vans más que cualquier grito. El silencio era un desafío, una provocación. Se inclinó hacia ella, quedando a centímetros de su rostro, con el olor a aceite de armas y sudor emanando de su uniforme.

—Mi porte está bien —escupió—. Mi problema son los civiles que creen que mandan aquí solo porque se casaron con un uniforme. Ahora muévase o haré que la PM la saque por merodeo y acoso.

El comedor se había quedado en silencio. Los marines de las mesas cercanas, en su mayoría soldados rasos, observaban inmóviles, con los ojos muy abiertos y los tenedores suspendidos en el aire. Nadie quería intervenir contra un sargento, sabiendo que eso significaba pasar el fin de semana fregando contenedores. Esperaban a que ella se quebrara, a que llorara, pero no lo hizo.

Christin ajustó su postura, abrió un poco más la base y escaneó el comedor. Sus ojos siguieron las salidas, la separación entre las mesas, la línea de visión hacia la cocina. Era un reflejo, un hábito antiguo que jamás desaparecía.

—Usted está bloqueando la fila, sargento —dijo.

Vans arrancó una bandeja del montón y se la empujó hacia el pecho, deteniéndose a centímetros de golpearla.

—¡Lárgate! Ve al comisari si tienes hambre. Este es un lugar para guerreros.

La palabra quedó suspendida en el aire: guerreros. Por un instante, las luces parecieron parpadear. El olor a limpiador industrial desapareció, sustituido por el aroma metálico de la sangre y el edor acre del diésel ardiendo. Christin ya no estaba en Carolina del Norte, sino en Ramadi, bajo el sol abrasador, recordando el sonido del mortero entrante y la calma absoluta del mando cuando el mundo se desmoronaba.

Parpadeó y el comedor volvió a enfocarse. Miró la bandeja suspendida y el rostro burlón de Vans.

—Voy a ir a buscar mi almuerzo —dijo, bajando la voz una octava—. Y usted se va a apartar. Si me toca de nuevo, sargento, las consecuencias serán graves.

Vans parpadeó, sorprendido por el tono. Avanzó un paso para imponerse físicamente.

—¿Eso fue una amenaza? ¿Está amenazando a un suboficial del cuerpo de Marines de los Estados Unidos?

—Estoy prometiéndole algo, sargento. Es diferente.

A una mesa cercana, el cabo de lanza Díaz se quedó petrificado. Había observado todo desde el principio, sintiendo vergüenza ajena y rabia. Odiaba a Vans, pero no estaba mirando al sargento, sino a la mujer. La había visto antes, en una foto: la nueva subcomandante general de la instalación. Viendo el brazalete negro en su muñeca, Díaz se puso de pie de un salto, tiró su bandeja al basurero y salió corriendo.

Marcó el número del suboficial de turno en el cuartel general del batallón.

—Servicio de guardia, sargento Higgins.

—Sargento, aquí el cabo de lanza Díaz, compañía Charlie. Necesita traer al sargento mayor al comedor ahora mismo.

—¿Qué está pasando? ¿Una pelea?

—Aún no, pero el sargento Vans está bloqueando físicamente a una mujer para que no acceda a la fila. La empujó. Le está gritando.

—¿Es una dependiente?

—¡No es una dependiente, sargento! Creo que es la general Sharp.

Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.

—Repita eso, cabo de lanza.

—General Sharp, la nueva subcomandante general de toda la instalación. Vi su foto en la presentación de bienvenida. Está de civil con una camiseta azul de correr. Vans piensa que es la esposa de alguien. Acaba de decirle que se largara.

—¿Estás seguro, Díaz?

—La estoy viendo por la ventana ahora mismo. Está de pie en posición de descanso. Vans le está metiendo el dedo en el hombro.

—Sargento, necesita venir. Voy a avisar al comandante. Quédate en la línea.

La llamada se cortó.

Dentro del comedor, la tensión había llegado al punto de ruptura. Vans no había retrocedido. De hecho, la falta de reacción de la mujer solo lo enfurecía más. Señaló a los dos cabos detrás de él.

—Escolten a esta civil fuera del edificio. Si se resiste, deténganla para la PM.

Uno de los cabos avanzó con vacilación.

—Señora, por favor, solo váyase. No queremos problemas.

—No me toque, cabo —dijo Christin—. Está obedeciendo una orden ilegal. Retírese.

La autoridad en su voz lo paralizó. Vans bufó.

—Yo decido qué es legal en mi sector, señora.

Le agarró el brazo con un apretón que prometía un moretón. La reacción fue instantánea. Christin ejecutó una rotación precisa de su brazo, aprovechando la mecánica de su agarre contra su propio pulgar. Bans soltó un grito ahogado. Retrocedió tambaleándose, sujetándose la muñeca.

—¡Me agredió! —gritó—. Eso es agresión contra un funcionario federal.

—Retiró su mano de mi persona —lo corrigió Christin—. Usted inició el contacto físico, yo lo neutralicé. Le recomiendo encarecidamente que deje de hablar, sargento. Está acabando un hoyo del que no podrá salir.

—¡Voy a hacer que la arresten! —gritó Vans señalándola—. Está acabada, ¿me oye? Va a ir a la cárcel.

Las puertas del comedor estallaron al abrirse. Por las puertas principales avanzó una falange de marines. Al frente venía un teniente coronel con el rostro convertido en una máscara de pánico y furia. A su lado, un sargento mayor, cuyo ancho parecía igualar su altura, el gesto tallado en puro mal presagio. Detrás venían tres oficiales más y un Master Gunnery Sergeant. No caminaban, marchaban.

Vans se giró y vio al comandante del batallón. Asumió que estaban allí por él, que alguien había informado que una civil loca había atacado a un marín.

—¡Coronel! —gritó Vans, cuadrándose—. Señor, esta civil acaba de agredirme. Se negó a abandonar el comedor.

Pero el teniente coronel ni siquiera lo miró. Pasó junto a él sin detener el paso. El sargento mayor, en cambio, sí se detuvo.

—Cierre la boca, sargento —siseó—. Si dice una palabra más, le soldaré la boca yo mismo.

El teniente coronel se detuvo a un metro de Christin, tomó aire, enderezó los hombros y ejecutó un saludo tan firme que pareció vibrar en el silencio. El sargento mayor se apartó de Vans y saludó también. Los tres oficiales detrás de ellos saludaron. El master Gunnery Sergeant saludó al salón entero. Las sillas se arrastraron al levantarse los marines, comprendiendo que algo enorme acababa de ocurrir.

—Buenas tardes, general —dijo el teniente coronel—. Mis más humildes disculpas por la demora. No sabíamos que estaba realizando una inspección hoy.

—No estaba realizando una inspección, coronel —dijo Christin—. Solo intentaba almorzar. Acabo de terminar una marcha de 10 millas por el perímetro y quería una ensalada. Sin embargo, parece que mi presencia resultó objetable para algunos de sus suboficiales.

Giró la cabeza con lentitud, fijando sus ojos azules en Vans. Él estaba pálido, parecía que le hubieran drenado la sangre con una bomba.

—General —susurró Vans, apenas encontrando aire para pronunciar la palabra.

Kristin dio un paso hacia él. El teniente coronel y el sargento mayor se apartaron despejándole el camino.

—General de brigada Christin Sharp se presentó asumiendo el mando de esta instalación a partir de las 0800 de mañana. Pero hoy, hoy soy solo una Marine tratando de comer.

Miró la cinta con su nombre.

—Sargento Van —leyó en voz alta.

—Sí, señora. General. Señora —balbuceó él.

—Usted me dijo que este comedor era para guerreros, ¿recuerda?

—Yo… yo no sabía.

—Ese no es el punto, sargento —lo interrumpió—. No importa si yo era una general, una soldado raso, una cónyuge o una contratista. Usted trató a un ser humano con desprecio porque creyó tener el poder para hacerlo. Usó su rango como un garrote. Confundió intimidación con liderazgo.

Extendió una mano hacia los marines que los observaban.

—Mírelo, sargento. Lo están observando. Están aprendiendo de usted. ¿Y qué les enseñó hoy? ¿Honor, coraje o que los fuertes deben aprovecharse de los débiles?

Bans bajó la mirada hacia sus botas. La vergüenza irradiaba de él como calor.

—Míreme —ordenó Christine.

Bans levantó la cabeza de golpe con lágrimas de humillación acumulándose en los ojos.

—Hubo un tiempo —continuó ella—, en un lugar llamado Sangin. Yo era capitana, entonces. Estábamos despejando rutas. Teníamos un cabo que se comportaba exactamente como usted. Creía que era el regalo de Dios para el cuerpo. Trataba a los locales como basura y a sus subordinados como sirvientes. Cuando nos abrieron fuego, cuando cayó la emboscada, ese cabo se congeló. Estaba tan acostumbrado a ser el agresor que al encontrarse con alguien más grande y más cruel que él, se derrumbó. Fueron sus subordinados, esos mismos a quienes había atormentado, quienes lo sacaron arrastrando de la zona de muerte. Le salvaron la vida, no porque lo mereciera, sino porque eran marines.

Cristin dio otro paso, ahora con un susurro dirigido solo a él.

—Usted lleva el mismo uniforme que ellos llevaron. Lleva el águila, el globo y el ancla. No lo manches con tu arrogancia. Un uniforme no te convierte en guerrero, sargento. El carácter lo hace, y ahora mismo tu carácter está fuera de uniforme.

Ella sostuvo su mirada durante un largo y agonizante instante. Luego dio un paso atrás.

—Sargento mayor —dijo Cristín—, por favor, asegúrese de que el sargento Vans reciba entrenamiento correctivo sobre los valores fundamentales y creo que tiene mucha energía que quemar. Tal vez pueda ayudar al equipo de tareas del comedor.

—Sí, general. Considéralo hecho.

El sargento mayor fulminó a Vans con la mirada.

—Ya escuchó a la general. Al área de lavado. Muévase.

Bans no dudó. Prácticamente salió corriendo, desapareciendo en la zona de cocina, desesperado por escapar de los cientos de ojos clavados en él.

Christin se volvió hacia el teniente coronel.

—Coronel, lamento interrumpir su almuerzo.

—En absoluto, general —respondió el coronel limpiándose el sudor de la frente—. ¿Le gustaría acompañarnos en la mesa de mando?

Christine miró su bandeja vacía y luego la barra de ensaladas.

—Gracias, coronel, pero creo que solo tomaré mi ensalada y me sentaré con la tropa. Tengo mucho que aprender sobre esta base y encuentro que los cabos de lanza suelen saber más de lo que realmente pasa que los oficiales de Estado Mayor.

Sonrió, una expresión cálida y genuina que transformó su rostro.

—Además, creo que alguien por allá me reconoció y tuvo el valor de hacer una llamada. Ese es el tipo de iniciativa que me gusta ver.

Caminó hacia la barra de ensaladas. La fila de Marines se abrió como el Mar Rojo.

—Después de usted, general —dijo un joven soldado raso ofreciéndole las pinzas.

—No, Devil Dog, tú estabas primero. Los líderes comen al final.

Esperó su turno. La consecuencia disciplinaria fue rápida, pero no la ejecución pública que muchos esperaban. La general Sharp no creía en destruir carreras por un solo error, incluso uno grave. Creía en corregir.

El sargento Vans pasó las siguientes tres semanas asignado al comedor. Restregó ollas hasta que las manos se le quedaron en carne viva. Trapó pisos, sirvió comida a los mismos reclutas a quienes había despreciado. Fue humillante, fue agotador y fue exactamente lo que necesitaba.

Una tarde, hacia el final de su castigo, la general Sharp regresó al comedor. Esta vez estaba uniformada con sus servis alfas, las estrellas brillando en su cuello. Caminó por la línea de servicio. Vans estaba allí sirviendo puré de papas.

Al verla se puso rígido. Se le notaba el cansancio. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una fatiga sincera.

—Buenas tardes, sargento Van —dijo ella deteniéndose frente a él.

—Buenas tardes, general —respondió él con una voz firme y respetuosa.

—¿Cómo está el área de lavado?

—Es instructiva, general. Bien.

Christine miró la cuchara de servir que él sostenía.

—¿Sabe? Los mejores líderes son los que sirven. Si no puede servir a sus hombres, no puede liderarlos. ¿Lo entiende ahora?

—Sí, señora. De verdad lo entiendo.

Christine asintió. Sacó del bolsillo una moneda. No era una moneda de comandante estándar. Era más pequeña, desgastada, con el emblema de su antigua unidad en Irak grabado en un lado. La colocó sobre el estante metálico junto al puré.

—Quédese con esto —dijo—, no como recompensa, sino como recordatorio. Cada vez que sienta que su ego reaparece, toque esta moneda. Recuerde cómo se sintió fregar esas ollas. Recuerde que no es mejor que el marín que tiene al frente.

Tomó su bandeja y avanzó por la línea. Vans miró la moneda, la recogió pasando el pulgar por el metal áspero. Miró la figura de la general alejándose y por primera vez en su carrera no sintió miedo ni resentimiento. Sintió gratitud.

Guardó la moneda en el bolsillo, cuadró los hombros y miró al siguiente Marín en la fila, un soldado raso nervioso.

—¿Papas o arroz, marín? —preguntó Vans.

—Papa, sargento.

Vans sonrió. No fue una mueca, sino una sonrisa auténtica.

—Aquí tienes, mucha salsa. ¡Come bien! Nos espera una tarde larga.

Al otro lado del comedor, en una mesa de esquina, la general Sharp observó, tomó un bocado de su ensalada, asintió una vez y abrió su cuaderno. Sabía que la base estaba en buenas manos, siempre que se mantuvieran los estándares. Y los estándares para ella empezaban por las cosas pequeñas, como saber quién está a tu lado en la fila.

Si disfrutaste esta historia de justicia y liderazgo, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Cada semana compartimos relatos que honran a las mujeres que sirven, los sacrificios que realizan y la fuerza silenciosa que siguen llevando incluso después de dejar el uniforme.

Ayúdanos a mantener vivas estas historias.

.