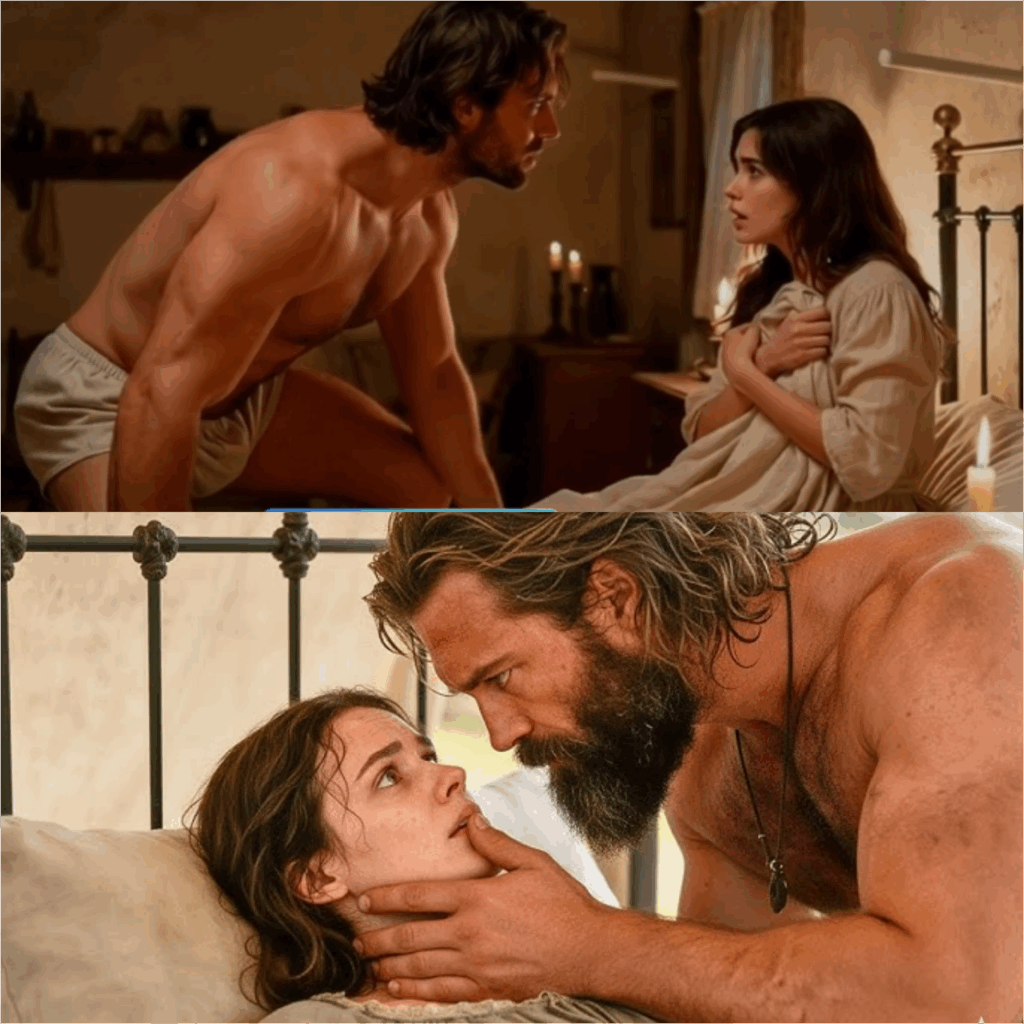

Necesito Un Heredero… “Así Serás Mía Noche Tras Noche Hasta Que Me Des Un Hijo”

.

.

🌵 El Álamo: La Herencia No Es de Sangre

En el corazón del desierto chihuahuense, donde el sol quema como plomo derretido y los nopales se alzan como centinelas, se extendía el rancho El Álamo. Era 1885, y don Julián Herrera, un ranchero norteño de pura cepa, mandaba sobre miles de cabezas de ganado.

Alto, ancho de espaldas, con bigote espeso y ojos que parecían carbones apagados, Julián era un hombre que hablaba poco y pegaba duro. La epidemia de cólera se había llevado a su esposa, Lidia, y al pequeño Miguel tres años atrás. Desde entonces, su corazón era puro pedernal. No quería amor, solo un heredero que llevara su sangre y su apellido.

La Deuda de Sangre

A dos días de trote, en el pueblo polvoriento de Guaimín, vivía Sofía Morales. Veinte abriles, trenzas negras como la noche sinaloense y ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Su padre, don Refugio, se había endeudado hasta el cuello con Julián por un préstamo para comprar semilla. Cuando el viejo murió de fiebre, la deuda cayó sobre Sofía como lazo de vaquero.

El ranchero mandó recado: “O paga o se casa conmigo. Necesito un hijo.”

Sofía llegó al rancho en una carreta chirriante con un baúl de ropa raída y el orgullo de los Morales. Julián la esperaba en el porche, botas de avestruz relucientes.

“Bienvenida, muchacha,” gruñó sin sonreír. “Aquí no hay flores ni serenatas. Tú me das un heredero y te dejo vivir como reina. Si no, te vas de vuelta al polvo.”

Esa noche la luna llena bañaba los corrales. Julián entró al cuarto como toro en rodeo. Sin palabras dulces, sin caricias, solo el deber. Sofía apretó los dientes, sintió el peso de aquel hombre curtido por el sol y el viento, pero en la oscuridad, entre los jadeos, algo se movió dentro de ella. No era solo miedo, era fuego.

La Doma del Toro

Los días se volvieron rutina norteña. Al amanecer, Sofía ordeñaba vacas, preparaba frijoles con chile piquín y tortillas de harina. Julián salía con la remuda a marcar terneros, gritando a los rezagados.

Por las noches él llegaba oliendo a estiércol y humo de fogata. “Ven,” ordenaba. Y ella iba.

Al principio era puro trámite, rápido, como quien marca una res. Pero Sofía empezó a moverse, a arquear la espalda, a morderle el hombro.

“¡Chingada mujer!” gruñía él sorprendido.

Ella le clavaba las uñas en la espalda, le susurraba al oído: “Más despacio, Julián. Así.” Las noches se hicieron largas, calientes, llenas de gemidos que espantaban a los coyotes.

Sofía no era tonta. Empezó a husmear. Abrió cuartos cerrados con llave, encontró juguetes de madera tallada por el pequeño Miguel, un caballito de palo. Halló el diario de Lidia: “Julián ríe cuando Miguel le dice, ‘Papá grande,’ ojalá nunca se vaya esa risa.” Sofía lloró en silencio. Limpió el altar de la Virgen de Guadalupe, puso flores de bisnaga. Poco a poco, el rancho dejó de oler a polvo y tristeza.

Una mañana de invierno, el viento norte soplaba como demonio. Un becerro se perdió en la tormenta de nieve. Sofía salió, lo encontró temblando junto a un arroyo helado y lo cargó, calentándolo contra su pecho.

Cuando Julián la vio llegar, cubierta de escarcha, con el animalito en brazos, algo se rompió en su coraza. Corrió, la abrazó fuerte, por primera vez sin ser de noche.

“¡Chingada mujer loca!” murmuró, pero su voz temblaba. “Te hubieras matado.”

Esa noche no hubo orden. Julián la besó despacio. Le quitó la blusa con manos torpes. Besó cada cicatriz de su vida dura. Sofía se entregó entera, llorando y riendo. “Te quiero, Julián, aunque seas un cabrón testarudo.”

La Venganza y la Herencia

Los problemas no tardaron. Silas Black, un gringo ladrón de agua, vecino del rancho de al lado, cerró el ojo de agua que compartían y prendió fuego a los pastizales.

Julián, ciego de rabia, encilló su caballo y juró: “Ese hijo de la chingada no ve otro amanecer.”

Sofía no lo dejó ir solo. Cabalgó a su lado hasta el pueblo. Habló con el mariscal federal, un tejano bigotón. “Tengo pruebas,” dijo, sacando un papel quemado que Silas había firmado. El mariscal, impresionado por la muchacha valiente, organizó una partida. Black terminó en la cárcel de Chihuahua, mascullando maldiciones.

Meses después, en plena noche de tormenta, Sofía gritó de dolor. “¡Ya viene!”

Julián caminaba de un lado a otro en el corredor. Cuando el llanto del bebé rompió el silencio, entró corriendo. Un niño morenito, con ojos verdes como su madre, lloraba fuerte. Julián lo tomó en brazos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas.

“Mira, Lidia, mira, Miguel, tengo un hijo.” Besó la frente de Sofía. “Perdóname, amor. Fui un idiota.”

Pero la paz duró poco. Black escapó de la cárcel con una pandilla de pistoleros. Llegaron al rancho al amanecer disparando.

Julián salió con su Winchester, pero eran muchos. Entonces pasó lo impensable. Todo Guaimín apareció. Vaqueros, campesinos, hasta el padre del pueblo. “¡Nadie toca al patrón Julián!”

La balacera duró minutos. Black cayó con una bala en el pecho, murmurando: “Maldita mexicana.”

Un año después, el rancho El Álamo era otro. Niños corrían entre las reses, risas llenaban los corrales. Julián construyó un columpio para Daniel, el nombre que le habían puesto al niño. Por las noches, ya no ordenaba, pedía: “Ven, mi reina.”

Y Sofía se acurrucaba en su pecho, sintiendo latir el corazón que había aprendido a amar. Julián colgó su revólver en la pared.

“La verdadera herencia no es la tierra,” decía mientras mecía a Daniel. “Es este chamaco y la mujer que me dio otro chance.”

Sofía sonreía sabiendo que había domado al toro más bravo del Norte, y bajo las estrellas de Chihuahua, el rancho volvió a ser hogar.

.