No fue torpedo ni bomba: la pequeña trampa que hundió 52 U-Boote sin dejar rastro audible

.

.

.

No fue torpedo ni bomba: la pequeña trampa que hundió 52 U-Boote sin dejar rastro audible

El agua estaba inmóvil cuando el U872 comenzó a hundirse. No hubo explosión que rompiera la superficie ni columna de fuego que iluminara el Atlántico Norte en esa madrugada de marzo de 1944. Solo un leve borboteo, como si el océano hubiera decidido tragar algo sin esfuerzo. Dentro del casco, el capitán Leunan Friedrich Steiner sintió que sus pies perdían contacto con la plancha metálica, mientras el compartimento de torpedos se llenaba de agua helada a una velocidad imposible. No había habido impacto, no había sonido de alarma, solo el silencio y luego el agua.

A 2 km más al sur, en la sala de operaciones del HMS Starling, el teniente James Hallow observaba la pantalla del sonar con el ceño fruncido. Había captado el eco característico de un Newbat 3 minutos antes, luego nada, ni explosión submarina, ni señales de emergencia, ni restos flotantes. El submarino simplemente había dejado de existir en los registros acústicos, como si una mano invisible lo hubiera borrado del mar.

“Otro más”, murmuró su comandante desde atrás, marcando una pequeña cruz en el mapa de operaciones. Era el décimo contacto perdido de esa manera en seis semanas. En Wilhelms Haven, el almirante Klaus Harman estudiaba los informes con una sensación de náusea creciente. 52 U-Boats en 4 meses. Ningún aviso, ningún mensaje de emergencia, ningún superviviente que pudiera explicar qué había sucedido en los últimos segundos. Los barcos simplemente desaparecían en zonas que el alto mando consideraba relativamente seguras, lejos de las rutas de convoyes aliados, lejos de los campos de minas conocidos. Algunos desaparecían en aguas que habían sido transitadas por otros submarinos apenas horas antes sin incidentes. Era como si el océano mismo hubiera decidido cobrar un tributo silencioso.

La doctrina de guerra submarina alemana había dominado el Atlántico durante los primeros años del conflicto. Las manadas de lobos grises acechaban los convoyes con impunidad, hundiendo toneladas de suministros vitales para Gran Bretaña. Pero ahora, en 1944, algo había cambiado. No eran los destructores aliados los que causaban estas pérdidas inexplicables. No eran los aviones de patrulla que bombardeaban con cargas de profundidad. Era algo que actuaba en silencio, sin testigos, sin dejar evidencia.

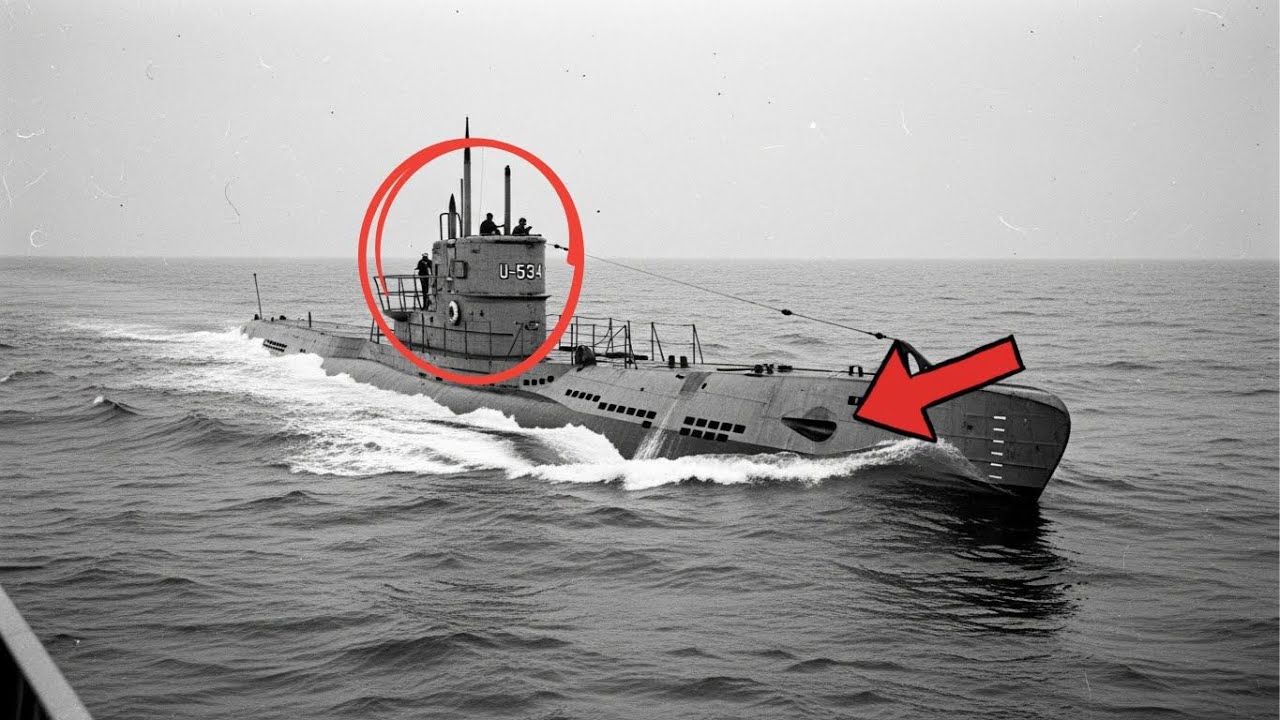

El Oberleutnant surse Werner Kner llevaba tres patrullas en el Atlántico a bordo del U534. Había sobrevivido a ataques aéreos, había esquivado destructores británicos, había sentido el rugido sordo de las cargas de profundidad, sacudiendo el casco mientras descendían a 150 m. Conocía el sonido de la muerte en el mar, por eso le perturbaba tanto el silencio que había comenzado a notar en las últimas semanas. Los barcos vecinos simplemente dejaban de responder por radio, sin señales de combate, sin pedidos de auxilio, solo el vacío en las frecuencias que antes habían estado llenas de coordinación táctica.

“¿Has oído algo sobre el U872?”, le preguntó a su comandante, el capitán Leutnant Müller, mientras revisaban las cartas náuticas en la sala de control. Müller negó con la cabeza sin apartar la vista del mapa. Desaparecido hace tres días, como los otros. “El alto mando dice que continúen las operaciones normales”, dijo. Pero en su voz había algo que Kner conocía bien, el tono hueco de quien transmite órdenes en las que ya no cree.

En Portsmouth, el comandante Joffrey Price del almirantazgo británico sostenía en sus manos un dispositivo que no medía más de 20 cm de diámetro. Parecía un pequeño tambor metálico con una serie de discos internos y un mecanismo de relojería apenas visible a través de una rendija lateral. El Oyer Mark IV explicaba al grupo de oficiales navales reunidos en la sala de conferencias. “No responde a presión directa como las minas convencionales. No necesita contacto físico. Detecta cambios en la presión hidrostática del agua cuando un submarino pasa cerca. Incluso si navega a profundidad de periscopio”.

Los oficiales observaban el artefacto con una mezcla de fascinación y escepticismo. Las minas magnéticas habían sido revolucionarias al inicio de la guerra, capaces de detonar bajo el casco de un barco sin contacto directo. Pero los alemanes habían desarrollado contramedidas, desmagnetización de cascos, detectores, rutas alternativas. Esta nueva generación de minas acústicas y de depresión diferencial era diferente. No emitían señales, no podían ser detectadas por los equipos estándar de los U-Boats y lo más inquietante, detonaban sin el estruendo característico de una explosión submarina convencional.

“La carga es menor, pero está optimizada”, continuó Price, señalando el interior del dispositivo en un diagrama técnico proyectado en la pared. “No busca destruir por fuerza bruta, busca abrir una brecha crítica en el punto más débil del casco presurizado. Una fisura de 15 cm en el compartimento de torpedos o en la sala de máquinas es suficiente a 100 m de profundidad. El agua entra a tal velocidad que el submarino se hunde antes de que la tripulación pueda reaccionar, sin tiempo para cerrar las puertas, sin posibilidad de emerger”.

En el Atlántico Norte, el U534 navegaba a profundidad de periscopio en una zona que Kner consideraba relativamente segura. Habían evitado las rutas principales de convoyes, siguiendo instrucciones del cuartel general, buscando objetivos aislados en el corredor entre Islandia y las Ébridas. Era una cacería paciente, silenciosa, que requería días de navegación sumergida con mínimo uso de motores. El hidrofonista, un joven de Hamburgo llamado Diter Shol, mantenía los auriculares pegados a sus oídos, monitoreando cualquier señal de tráfico enemigo.

“¡Contacto! Hélices simples, probablemente mercante pequeño, rumbo 270, distancia estimada 8 km”, informó Shol, rompiendo el silencio tenso de la sala de control. Müller se acercó al periscopio, calculando ángulos de intercepción. Era el tipo de objetivo que justificaba el gasto de un torpedo. No demasiado grande para tener escolta, no demasiado pequeño para desperdiciar munición. “Preparar tubo uno, profundidad 6 m”.

Kner verificó los parámetros en la computadora de tiro mientras la tripulación se movía con la precisión de una coreografía ensayada mil veces. Cada hombre conocía su función, cada segundo contaba. El U534 se deslizaba a través del agua como un depredador invisible, acercándose al punto óptimo de lanzamiento. Müller ordenó reducir velocidad a tres nudos para minimizar el ruido. El silencio dentro del submarino era absoluto, roto solo por el goteo constante de condensación en las tuberías y el zumbido bajo del motor eléctrico.

Entonces, Shol se quitó los auriculares con un movimiento brusco. “Algo no está bien”, dijo. Su voz tenía un temblor que Kner había oído antes. “Hay interferencias, como un clic mecánico. Muy débil. No es biológico”. Müller frunció el ceño. Los sonidos del océano eran traicioneros: ballenas que parecían barcos, corrientes que imitaban motores, formaciones rocosas que devolvían ecos fantasmales. Pero Shol era bueno, muy bueno. Si decía que algo no encajaba, valía la pena escuchar.

“¿Posición?”, preguntó Müller, manteniendo la voz calmada, pero Kner notó cómo sus manos se tensaban sobre el periscopio. “No puedo determinarla con precisión. Los clics vienen de abajo, tal vez a 50 m de profundidad, dispersos en un patrón. Parece una línea, una línea bajo nosotros”. Kner sintió un escalofrío. “Campo minado”, pensó, pero no habían recibido avisos de campos minados en esta área. Las cartas náuticas mostraban aguas limpias.

“Todo atrás, lento. Cambio de rumbo. A 030”, ordenó Müller, sin apartar los ojos del giroscopio. El U534 comenzó a retroceder con una lentitud dolorosa, alejándose de la zona donde Shol había detectado las anomalías. Cada segundo parecía extenderse eternamente. Kner observaba los medidores de profundidad, calculando mentalmente la distancia al fondo marino. “120 m. Si hay minas fondeadas allí, están diseñadas para detonar en la columna de agua intermedia, la zona de casa de los submarinos”.

El clic se repitió, esta vez más fuerte. Shol cerró los ojos, concentrándose en interpretar el sonido que llegaba a través del agua. “Son múltiples, tal vez 20 o 30, distribuidos en una red. Una red, no un campo minado convencional dispuesto al azar para proteger un puerto o una bahía. Esto era diferente. Era una trampa diseñada específicamente para submarinos que operaban en aparentes aguas abiertas”.

En Portsmouth, meses atrás, el comandante Price había presentado los resultados de las primeras pruebas del Oyer al almirantazgo. Las cifras eran impresionantes, 80% de efectividad contra submarinos sumergidos en condiciones controladas. Pero la verdadera genialidad no estaba en el arma misma, sino en la doctrina de despliegue. Los destructores y lanchas rápidas de la Royal Navy habían comenzado a sembrar estas minas en patrones calculados, no donde esperaban encontrar submarinos, sino donde los submarinos no esperaban encontrar minas.

“Los alemanes evitan las zonas obvias”, explicaba Price a sus superiores. “Rodean los campos minados conocidos, esquivan las rutas de convoyes vigiladas, pero siguen patrones predecibles en su búsqueda de blancos aislados. Si sembramos oysters en sus corredores de casa, en las zonas que consideran seguras, los atraparemos en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando están concentrados en perseguir un objetivo, navegando lento, con todos los sistemas enfocados hacia adelante, no hacia abajo”.

La estrategia había sido implementada con un sigilo absoluto. Pequeños grupos de lanchas rápidas operando de noche depositaban las minas en patrones irregulares que los alemanes no podían anticipar. No había marcadores visibles, no había boyas, no había manera de saber dónde terminaba el agua limpia y dónde comenzaba la trampa mortal. Y lo más inquietante, las minas Oyster no hacían ruido, no emitían señales, solo esperaban sensibles a los cambios de presión que indicaban la proximidad de un submarino sumergido.

El U534 había logrado alejarse de la zona peligrosa, pero el mercante había desaparecido de las lecturas de sonar. Müller ordenó emerger a profundidad de snorkel para recargar las baterías y ventilar el aire viciado del interior. Kner subió a la torre de control, necesitando ver el horizonte, sentir el viento en la cara después de 18 horas sumergido. El mar estaba gris y picado, con olas que rompían contra el periscopio levantado. No había señales de otros barcos, solo el océano infinito y hostil.

“Mensaje del BDU”, anunció el radio telegrafista desde abajo. Müller leyó el despacho cifrado con expresión impasible, pero Kner lo conocía lo suficiente para detectar la tensión en su mandíbula. “Nos ordenan regresar a base. Cambio en la doctrina operacional. Todos los U-Boats en el Atlántico Norte deben evitar navegación sumergida prolongada en zonas marcadas. Cualquier zona fuera de los corredores confirmados como limpios. Cualquier zona”.

Eso significaba que el alto mando admitía implícitamente lo que todos habían comenzado a sospechar. Los aliados habían sembrado trampas invisibles por todo el Atlántico y no había manera de saber dónde estaban hasta que era demasiado tarde. La ventaja táctica de los U-Boats, su capacidad de aparecer donde el enemigo no los esperaba, se había convertido en una vulnerabilidad mortal.

Esa noche, mientras el U534 navegaba en superficie hacia Wilhelms Haven, Kner escribió en su diario personal: “El mar ha cambiado, ya no es neutral. Cada kilómetro de agua que antes considerábamos seguro, ahora podría esconder la muerte. No la muerte ruidosa de las cargas de profundidad, que al menos da la oportunidad de maniobrar, de descender más, de esquivar, sino una muerte silenciosa que no ves, no oyes, no detectas, hasta que tu propio peso la activa bajo ti. Como caminar sobre hielo delgado sin saber dónde está la grieta”.

En el cuartel general de la Kriegsmarine en Berlín, el Grossadmiral Karl Dönitz estudiaba los informes con una frustración creciente. 52 U-Boats perdidos sin combate confirmado, 52 tripulaciones que simplemente habían dejado de existir. Las comunicaciones interceptadas de los aliados hablaban vagamente de operaciones mineras defensivas, pero no había patrones discernibles, no había zonas que pudieran ser cartografiadas y evitadas sistemáticamente. Era guerra psicológica tanto como material.

“Necesitamos nuevos protocolos de navegación”, insistía Harman en una reunión del alto mando. “Limitar las inmersiones a rutas establecidas, aumentar la profundidad mínima de operación, desarrollar detectores de presión”. Dönitz lo interrumpió con un gesto cansado. “Todo eso nos vuelve predecibles y ser predecible en el mar es morir lentamente en lugar de rápidamente. Los aliados ya tienen ventaja aérea, radar mejorado, sonar más sensible. Si además limitamos nuestras zonas de operación, los U-Boats dejan de ser efectivos”.

Pero la realidad era inapelable. Las pérdidas continuaban. El U203 desapareció al oeste de Irlanda. El U744 se esfumó en el Golfo de Vizcaya. El U681 dejó de responder en aguas al sur de Islandia. Todos en zonas diferentes, todos sin mensaje de emergencia, todos sin supervivientes. Los informes de inteligencia naval alemana intentaban reconstruir lo sucedido basándose en horarios de última comunicación y posiciones estimadas. Pero era como intentar mapear fantasmas.

El teniente Hallow del Starling había comenzado a llevar su propio registro de contactos perdidos. No era parte de su trabajo oficial, pero la curiosidad científica lo impulsaba a buscar patrones. Marcaba en un mapa grande cada posición donde un Newbat había desaparecido, según los informes de inteligencia aliados. Poco a poco, una imagen emergía. Los alemanes estaban evitando las rutas principales, pero al hacerlo se concentraban en corredores secundarios predecibles. Y en esos corredores, la marina real estaba depositando oysters con una eficiencia metódica.

“Es como pesca con NASA”, le explicó a un colega durante una guardia nocturna. “No persigues al pez por todo el océano. Identificas dónde tiene que pasar, colocas la trampa ahí y esperas. Los U-Boats están ocupados evitando nuestros destructores y aviones, que nadan directo hacia las minas sin darse cuenta”. La analogía era simple pero efectiva. La tecnología del Oyster no era mágica, era física aplicada con inteligencia táctica y los alemanes estaban pagando el precio de esa combinación.

En marzo de 1944, el comandante del U264, capitán Leunan Hartwick Lux, recibió órdenes de patrullar las costas de Escocia buscando tráfico de cabotaje. Era una misión de bajo riesgo, al menos sobre el papel. Las defensas costeras británicas eran formidables, pero también había blancos valiosos: transportes de suministros, pequeños petroleros, escoltas aisladas. Lux era un veterano con 12 patrullas exitosas a sus espaldas. Conocía cada sonido del Atlántico, cada táctica del manual aliado, cada truco de evasión.

Navegó sumergido durante 4 días, acercándose a la zona de operaciones, con la paciencia de quien entiende que la prisa mata en el mar. Su hidrofonista reportaba tráfico constante pero distante. Los británicos movían convoyes incluso de noche, aprovechando su supremacía aérea para proporcionar cobertura continua. Lux esperó el momento adecuado, identificando un patrón en los horarios de los transportes que sugerían una ventana de oportunidad cerca del amanecer.

A las 05:30 horas, el U264 estaba posicionado a profundidad de periscopio a 8 millas de la costa escocesa. Lux divisó su objetivo, un carguero de tamaño medio escoltado por una única corbeta. Calculó el ángulo de aproximación, preparó los tubos de torpedos, ajustó la profundidad de carrera. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto. En el último momento, justo antes de dar la orden de fuego, el hidrofonista levantó la mano pidiendo silencio.

“Clicks abajo, múltiples”. Lux congeló la orden. Los clics eran débiles pero inconfundibles. El sonido mecánico de dispositivos sensibles al movimiento del agua. “Minas bajo ellos”. ¿A qué profundidad? Imposible determinarlo con precisión. ¿En qué patrón? Igualmente imposible. El carguero continuaba su ruta, inconsciente de que un submarino alemán lo observaba desde las sombras acuáticas. Pero Lux ya no pensaba en el torpedo; pensaba en sobrevivir.

“Todo atrás, muy lento. Profundidad actual, no cambiar”, susurró. Las órdenes eran susurradas como si el volumen de su voz pudiera afectar la sensibilidad de las minas invisibles bajo el casco. El U264 comenzó a retroceder centímetro a centímetro, alejándose de la zona de peligro con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una eternidad. Los hombres en la sala de control contenían la respiración, sabiendo que cualquier movimiento brusco, cualquier cambio de velocidad podría generar la perturbación de presión que activara la trampa.

Veinte minutos después, los clics se desvanecieron. El U264 había escapado, pero el carguero también había escapado y con él la oportunidad de anotar una victoria. Lux emergió esa noche y transmitió un informe detallado al BDU. “Zona de casa, Escocia, Norte comprometida. Sospecha campo minado de nueva generación, sin marcadores, sin profundidad determinable. Solicito actualización de cartas náuticas y nuevas instrucciones operacionales”.

La respuesta llegó 12 horas después. “Proceder con extrema precaución. Limitar inmersiones a zonas confirmadas limpias. Prioridad: supervivencia sobre contacto con enemigo”. Era la primera vez que Lux recibía una orden que explícitamente colocaba la preservación del submarino por encima de su misión ofensiva. Significaba que el alto mando finalmente admitía la magnitud del problema. Los U-Boats ya no eran cazadores; se habían convertido en presas.

El comandante Price observaba los informes desde Portsmouth con una satisfacción mesurada. Las cifras hablaban por sí mismas. En tres meses, las pérdidas de U-Boats habían aumentado un 40% sin que la Royal Navy incrementara significativamente sus operaciones de casa activa con destructores o aviones. Las minas Oyster estaban haciendo el trabajo de manera silenciosa, invisible, implacable. Era como si el océano mismo hubiera desarrollado un sistema inmunológico contra los submarinos alemanes.

Pero Price también entendía la dimensión psicológica de lo que estaban logrando. No se trataba solo de hundir barcos, se trataba de erosionar la confianza que permitía a los comandantes de U-Boats operar con audacia. Cada vez que un hidrofonista reportaba un clic sospechoso, cada vez que un comandante decidía abandonar un ataque por miedo a minas invisibles, la efectividad operacional de la flota submarina alemana disminuía. El miedo era tan efectivo como el acero.

En mayo de 1944, cuando las operaciones del Día D se aproximaban, el almirantazgo británico intensificó el despliegue de oysters en el canal de la Mancha y las aproximaciones al norte de Francia. No era para proteger la flota de invasión directamente, era para crear una cortina invisible que mantuviera a los U-Boats alejados de las rutas críticas, sin necesidad de usar destructores que eran más necesarios en tareas de escolta. Las minas hacían guardia silenciosa, esperando pacientemente a que la desesperación alemana empujara a los submarinos hacia ellas.

El U534, después de regresar a Wilhelms Haven y someterse a reparaciones menores, recibió nuevas órdenes a mediados de junio. La situación era crítica. Los aliados habían establecido una cabeza de playa en Normandía y el flujo de suministros a través del canal era masivo. El BDU ordenaba a todos los U-Boats disponibles intentar interrumpir ese flujo, aún sabiendo que las probabilidades de éxito eran mínimas y las de supervivencia menores aún. Era una misión suicida disfrazada con lenguaje operacional.

Müller reunió a su tripulación antes de zarpar. Kner vio en sus ojos algo que no había visto en tres años de guerra: resignación. “Sabemos lo que nos espera allá afuera”, dijo Müller sin rodeos. “El canal está minado, vigilado, patrullado. Nuestras probabilidades no son buenas, pero tenemos órdenes y las cumpliremos lo mejor que podamos. Si alguien quiere solicitar reasignación a tierra, es el momento”. Nadie se movió, no por valor o patriotismo, sino por algo más simple. Después de tanto tiempo juntos, nadie quería separarse de sus compañeros.

Navegaron en superficie durante la noche, aprovechando la oscuridad para cruzar el Mar del Norte. Al amanecer se sumergieron, manteniendo profundidad de snorkel para recargar baterías sin exponerse completamente. El hidrofonista Esol monitoreaba constantemente el entorno acústico, reportando cada contacto: aviones de patrulla, destructores distantes, tráfico mercante. Y siempre en el fondo de sus reportes, el miedo latente a escuchar de nuevo aquellos clics mecánicos que indicaban la presencia de las trampas invisibles.

A 30 millas del canal de la Mancha, Schul los detectó de nuevo. “Clicks, múltiples fuentes, distribución amplia”. Müller no preguntó la profundidad; ya no importaba. “El canal entero estaba sembrado. No había ruta limpia, solo había opciones: retroceder y admitir la derrota sin disparar un torpedo o continuar y confiar en la suerte”. Müller eligió una tercera opción: navegar lo más superficial posible, apenas sumergido, esperando que las minas estuvieran calibradas para profundidades mayores.

El U534 avanzaba a 3 m bajo la superficie, con el periscopio arriba monitoreando aviones. Era la peor de las opciones tácticas. Demasiado expuesto para el aire, demasiado vulnerable para las minas. Pero funcionó durante 2 horas. Cruzaron el perímetro exterior del campo minado sin incidentes. Shol reportó que los clics se espaciaban, sugiriendo que estaban dejando atrás la zona de mayor densidad.

Entonces vieron los convoyes: docenas de barcos moviéndose en formación ordenada hacia las playas de Normandía. Transportes de tropas, buques de carga, petroleros, escoltas. Era una visión que habría hecho salivar a cualquier comandante de U-Bat 3 años atrás. Pero ahora, rodeados de minas, aviones, destructores de escolta y corbetas, era solo un recordatorio de cuánto había cambiado la guerra.

Müller preparó los torpedos de todas formas. Si iba a morir en estas aguas, al menos lo haría cumpliendo su misión. El ataque fue breve y brutal. Dos torpedos lanzados contra un transporte de tanques, ambos impactando en el blanco. El barco comenzó a hundirse mientras las escoltas se lanzaban en persecución del U534. Müller ordenó inmersión de emergencia, descendiendo a 100 m mientras las primeras cargas de profundidad comenzaban a explotar. El casco gemía bajo la presión, las luces parpadeaban, los hombres se aferraban a lo que podían mientras el submarino se sacudía con cada explosión.

Pero las cargas de profundidad no eran el mayor peligro. En el descenso rápido, el cambio brusco de profundidad, el U534 cruzó la zona de sensibilidad de tres minas Oyster que flotaban a 80 m, ancladas al fondo con cables de longitud calculada. Los sensibles mecanismos de presión detectaron la perturbación hidrostática, una masa desplazando agua a velocidad de inmersión, exactamente el perfil de un submarino en evasión.

La primera mina detonó a 20 m por encima del U534. No fue una explosión masiva diseñada para partir el casco a la mitad. Fue una detonación pequeña, dirigida, que generó una onda de choque concentrada. El efecto fue como un martillo golpeando una lata de conservas. En el compartimento de popa, cerca del timón, las planchas de acero se dieron bajo la presión combinada de la explosión y los 100 m de agua sobre ellas. Una fisura de 12 cm se abrió a lo largo de una soldadura y el mar entró como una serpiente de agua a presión.

Kner sintió el cambio antes de oír la alarma. El submarino comenzó a ladear hacia popa, el ángulo de descenso aumentando de forma incontrolable. “¡Compartimento inundado!”, gritó alguien desde atrás. Müller ordenó cerrar todas las compuertas, aislar el compartimento dañado, pero ya era tarde. El peso del agua entrando a esa velocidad desequilibraba todo el barco. Las bombas de achique eran inútiles contra el volumen que se precipitaba a través de la brecha.

“¡Soplar todos los tanques! ¡Emergencia, ascenso!” Müller sabía que era una sentencia de muerte de otra forma. Emerger en medio de los destructores británicos era entregarse a ser hundido por disparos directos, pero era la única posibilidad de salvar a algunos tripulantes. El U534 comenzó a ascender, luchando contra el agua que inundaba la popa, el ángulo haciéndose cada vez más pronunciado. Hombres rodaban por los pasillos, equipos se soltaban de sus anclajes. El caos reemplazaba la disciplina que había mantenido vivo al submarino durante 20 patrullas.

Emergieron a 70 m de profundidad, todavía descendiendo por popa, pero con suficiente impulso ascendente para romper la superficie por proa. La torre emergió bajo el fuego inmediato de las corbetas británicas. Müller ordenó abandonar el barco, abriendo las escotillas mientras proyectiles de calibre medio comenzaban a impactar en el casco. Kner trepó por la escotilla de la torre junto con otros tripulantes, saltando al agua helada mientras el U534 comenzaba su descenso final.

De 72 tripulantes, 38 lograron abandonar el submarino, 16 sobrevivieron el fuego de las corbetas y el frío del agua hasta ser rescatados. Kner fue uno de ellos. Mientras lo subían a bordo del HMS Bluebell, miraba hacia donde el U534 había desaparecido bajo las olas. No había habido una explosión final, no había columna de fuego, no había drama cinematográfico, solo un submarino que se hundía porque el agua había entrado por un agujero que no debería existir, causado por una mina que nunca había oído.

En el interrogatorio posterior, Kner describió la secuencia de eventos con la precisión de quien ha procesado trauma a través de detalles técnicos. Los oficiales de inteligencia británicos tomaban notas, comparando su testimonio con otros supervivientes de U-Boats capturados. El patrón era consistente. Pequeñas explosiones no precedidas de contacto con destructores o aviones que causaban brechas localizadas en los cascos. Suficiente para hundir el submarino, insuficiente para pulverizarlo. Era la firma de las minas Oyster.

“¿Sabían de la existencia de estos campos minados?”, preguntó el interrogador. Kner negó con la cabeza. “Sabíamos que algo estaba hundiendo submarinos de manera inusual, pero no sabíamos qué, dónde, ni cómo detectarlo. Era como navegar ciego, confiando en que el siguiente metro de agua no sería el que te matara”. El interrogador anotó la respuesta satisfecho. El efecto psicológico era entonces tan devastador como había predicho el comandante Price.

En agosto de 1944, después del éxito de la invasión de Normandía y el colapso de las defensas alemanas en Francia, el BDU ordenó la retirada de todos los U-Boats del Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya. Las pérdidas habían sido catastróficas. 23 U-Boats hundidos en dos meses, la mayoría sin haber logrado atacar un solo blanco. De esos 23, 16 habían desaparecido sin combate registrado, víctimas silenciosas de las minas que el almirantazgo británico había sembrado con método científico.

El Contraalmirante Harman preparó un informe clasificado para el alto mando naval sobre el impacto de las nuevas armas mineras aliadas. Las cifras eran brutales. 52 U-Boats confirmados perdidos por minas acústicas y depresión diferencial, con otros 23 casos probables. Representaban el 15% de todas las pérdidas de submarinos en 1944. Pero, y esto era lo más preocupante, habían cambiado radicalmente la doctrina operacional de la flota. Los comandantes ahora priorizaban la supervivencia sobre la agresividad táctica. Los U-Boats pasaban más tiempo en superficie huyendo que sumergidos cazando.

“Hemos perdido la iniciativa en el mar”, concluía el informe. “No por falta de submarinos o torpedos, sino por la imposibilidad de operar con confianza en nuestras zonas tradicionales de casa. El enemigo ha convertido el océano mismo en un arma contra nosotros y no tenemos contramedida efectiva”. Dönitz leyó el informe en silencio, sin comentarios. ¿Qué podía decir? La guerra submarina había terminado mucho antes de que terminara la guerra.

En Portsmouth, el comandante Price recibió una condecoración discreta por el éxito del programa Oyster. No hubo ceremonia pública; las minas seguían siendo clasificadas. Su existencia no sería reconocida oficialmente hasta años después de la guerra. Pero entre los oficiales del almirantazgo se sabía que ese dispositivo pequeño, silencioso, que no requería vigilancia activa ni presencia naval constante, había logrado lo que flotas enteras de destructores no habían podido: romper el espíritu de los lobos grises del Atlántico.

La verdadera genialidad, reflexionaba Price mientras observaba el mar desde su oficina, no había sido la tecnología en sí. Había sido entender que en guerra naval moderna el miedo a lo invisible era tan efectivo como el acero. Los alemanes habían dominado las profundidades a través del sigilo, apareciendo donde no se les esperaba, desapareciendo antes de que pudieran ser cazados. Las minas Oyster simplemente habían invertido la ecuación. Ahora eran ellos quienes no podían ver la amenaza hasta que era demasiado tarde.

Werner Kner pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros en Escocia. Aprendió inglés de otros prisioneros. Leyó libros en la biblioteca improvisada del campo. Intentó mantener la cordura a través de rutinas y pequeñas disciplinas, pero las pesadillas llegaban regularmente, el sonido de los clics bajo el casco, el agua entrando a presión imposible. El ángulo del submarino hundiéndose por popa mientras hombres gritaban en la oscuridad.

Después de la guerra, cuando regresó a Alemania y comenzó a procesar lo vivido, Kner leyó los reportes desclasificados sobre las minas acústicas. Entendió entonces la elegancia brutal de lo que los británicos habían logrado. No habían necesitado hundir más barcos con torpedos o bombas. Solo habían necesitado sembrar suficientes minas invisibles en suficientes lugares para que cada comandante de U-Bat dudara antes de cada inmersión. Y la duda en guerra submarina era mortal.

Escribió años después en sus memorias: “Combatimos contra destructores, aviones, cargas de profundidad. Todo eso podíamos enfrentarlo con táctica, con habilidad, con suerte, pero no puedes combatir contra lo que no ves, no oyes, no detectas. No puedes maniobrar contra una amenaza que no sabes dónde está. Solo puedes navegar con miedo y el miedo te paraliza, te hace dudar, te quita la agresividad que necesitas para sobrevivir. Las minas no nos hundieron solo con acero, nos hundieron con incertidumbre”.

El último U-Boat hundido por una mina Oyster fue el U172 en febrero de 1945, cuando la guerra ya estaba prácticamente perdida para Alemania. Navegaba en el Mar del Norte buscando refugio después de una patrulla infructuosa cuando detonó una mina que había sido depositada 6 meses antes. No hubo supervivientes, no hubo testigos, solo otro silencio en un océano lleno de silencios.

Las 52 cruces que el Contraalmirante Harman había marcado en su mapa a lo largo de 1944 representaban más que barcos hundidos. Representaban el fin de una era en guerra naval, el momento en que la tecnología invisible superó a la audacia táctica. Los U-Boats habían sido los depredadores definitivos del océano durante 3 años, cazando con impunidad en las profundidades. Las minas Oyster demostraron que incluso los depredadores podían convertirse en presas cuando el terreno de casa se volvía en su contra.

El sol comenzaba a ponerse sobre el Atlántico cuando el último destructor británico de patrulla regresaba a Portsmouth ese octubre de 1944. El mar estaba calmo, casi plácido, ocultando bajo su superficie los restos de docenas de submarinos que habían descendido confiados y nunca habían vuelto a emerger. El teniente Hallow observaba el horizonte desde el puente, pensando en todos aquellos contactos de sonar que simplemente habían desaparecido de sus pantallas sin explicación.

No había gloria en esta victoria. No había batallas épicas para recordar. No había duelos dramáticos entre comandantes heroicos, solo la fría eficiencia de máquinas pequeñas, cumpliendo su función diseñada. Detectar, activar, destruir, en silencio, sin testigos, sin rastro audible. Hallow se preguntaba si los comandantes de U-Boats, ahora hundidos en el fondo del Atlántico, habían entendido en sus últimos segundos qué los había matado. Probablemente no. Probablemente solo habían sentido el agua entrando, el barco descendiendo, y se habían preguntado cómo era posible que el océano los hubiera traicionado así.

La guerra continuaría 7 meses más, pero para la flota de U-Boats, la partida estaba perdida desde ese momento. No por falta de submarinos; Alemania seguía produciendo hasta los últimos días del conflicto, sino por la imposibilidad de operarlos efectivamente. Cada metro cúbico de océano podía esconder una mina. Cada inmersión podía ser la última y ningún entrenamiento, ninguna experiencia, ningún valor podía proteger contra una amenaza que no se podía detectar hasta que explotaba bajo tu casco. Las pequeñas trampas habían ganado, no con estruendo, sino con silencio.