Casada a los 19 años en contra de su voluntad, ella le tenía miedo.hasta que su regalo de bodas dejó

La iglesia olía a himnos antiguos y a juicio silencioso.

.

.

.

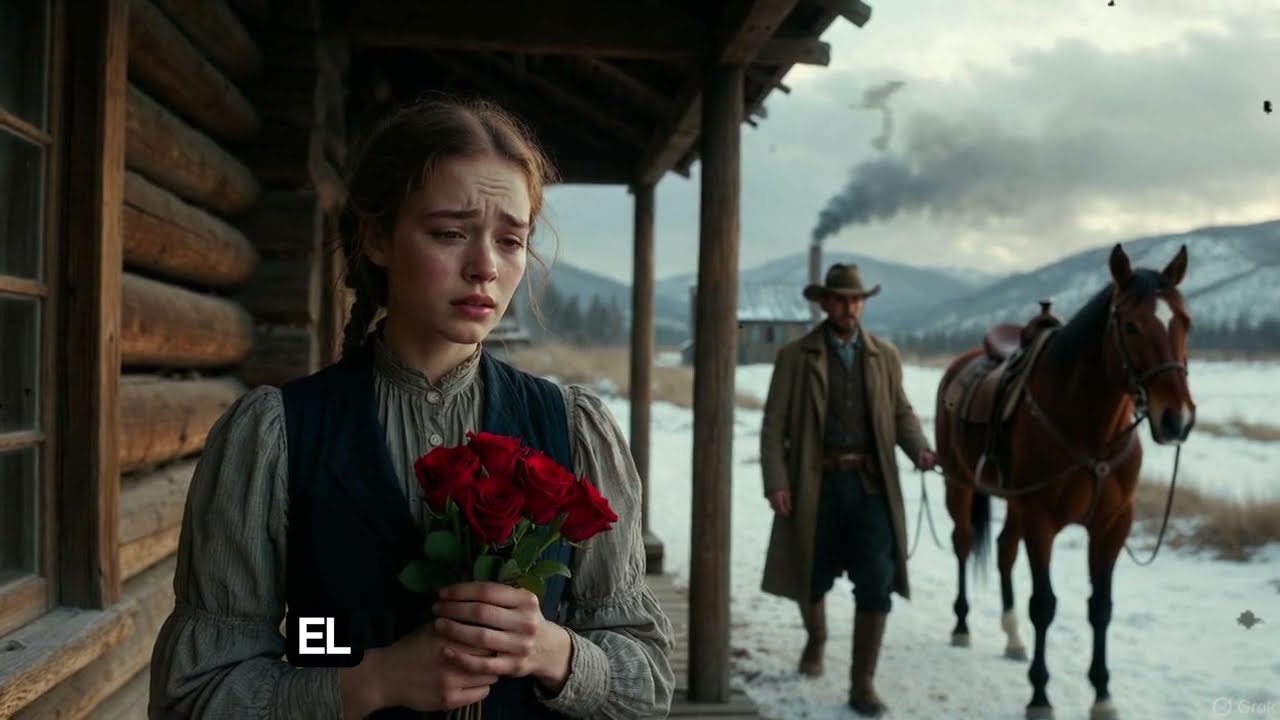

El viento frío de octubre se colaba por las puertas abiertas, arrastrando murmullos que parecían aferrarse a Elanar Orwaden mientras permanecía de pie ante el altar. Vestía un traje de novia prestado, dos tallas más grande, con un encaje amarillento que colgaba flojo de sus brazos delgados. Sus manos temblaban alrededor de un ramo de rosas de pradera ya marchitas.

Contó las tablas del suelo hasta la salida.

Doce pasos.

Solo doce.

Por un instante desesperado se preguntó si podría correr. Pero los bancos estaban llenos: todo Carpor Ridge había acudido. Algunos con lástima. La mayoría con hambre de juicio. Todos la observaban como si fuera un espectáculo por el que habían pagado entrada.

Frente a ella estaba Clayton Harwell. Treinta y cuatro años, alto, de hombros anchos, el ranchero más rico de tres condados. Sostenía su sombrero entre manos curtidas, la mirada fija al frente, el rostro tallado en piedra. Elanar había esperado crueldad… pero solo encontró quietud. Como un hombre que escondía tormentas bajo aguas tranquilas.

El ministro hablaba, aunque sus palabras apenas llegaban a oídos de ella.

Su padre no estaba allí. No había soportado presenciar lo que su desesperación había impuesto a su única hija.

El banco había amenazado con ejecutar la hipoteca. Un intermediario llamado Garrett ofreció pagar la deuda completa si Elanar se casaba con Clayton Harwell. Su padre lloró al contárselo… y aun así aceptó.

Nadie le preguntó a Elanar qué quería.

Cuando el ministro pronunció su nombre, el aliento se le atascó en la garganta.

—¿Acepta usted, Elanar Orwaden, a este hombre como su legítimo esposo?

Toda la iglesia se inclinó hacia adelante.

—Sí —susurró, con la voz quebrándose como hielo fino.

El ministro se volvió hacia Clayton.

—¿Acepta usted…?

—Lo haré —dijo Clayton—. No acepto. Lo haré.

Un murmullo recorrió la iglesia. El estómago de Elanar se retorció. Clayton no la miró.

—Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer.

Las palabras cayeron como el portazo de una celda.

Clayton le ofreció el brazo. Ella dudó, como si tocarlo pudiera quemarla. Finalmente apoyó la mano. Su agarre fue firme, cuidadoso, nunca posesivo.

Caminaron juntos por el pasillo, atravesando un túnel de miradas.

Afuera, el viento mordía. Clayton la ayudó a subir al carro con movimientos silenciosos, casi disculpándose.

—Me llamo Clayton —dijo suavemente al tomar las riendas—. Supongo que ya lo sabes.

—Ahora soy la señora Harwell —respondió ella en un susurro amargo.

—Solo si tú lo quieres —contestó él.

El pueblo los vio partir hacia las colinas.

El rancho Harwell se alzaba en el valle, una gran casa de madera y piedra, con porches amplios y ventanas que atrapaban el último oro del día. De la chimenea salía humo cálido y prometedor, pero Elanar no sintió calor alguno.

Clayton le mostró la casa con cautela. La habitación que le asignó tenía una cama de cuatro postes, una colcha azul y crema, y un cerrojo de bronce brillante en la puerta.

—Úsalo si lo necesitas —dijo—. No entraré sin que tú me llames.

Esa noche, él cenó solo. Dejó pan caliente envuelto en un paño frente a su puerta.

Así pasaron los días. Como fantasmas que aprendían a convivir sin tocarse.

Clayton nunca exigió nada. Nunca reclamó derecho alguno.

En la cuarta mañana, Elanar bajó a la cocina. Clayton levantó la vista, sorprendido.

—Buenos días.

Ella se sentó frente a él.

—¿Por qué? —preguntó—. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo?

Clayton dejó la pluma.

—Pensé que era un acuerdo mutuo. Una solución práctica. No sabía que no tenías elección.

Ella le contó todo: la sequía, la deuda, el banco, Garrett, el llanto de su padre.

—Lo siento —dijo Clayton—. Dije “lo haré” porque creí que podía arreglarlo. No porque te poseyera.

Algo en el pecho de Elanar se aflojó.

—

El pueblo habló. Susurró. Se burló.

Clayton se mantuvo firme como un muro a su lado.

—Estás a salvo aquí —le dijo—. Eso es lo que importa.

Poco a poco, Elanar aprendió el sonido de sus botas al amanecer. Aprendió a hornear pan sin quemarlo. A montar una yegua castaña llamada Clementine. A reír de nuevo.

Una noche, Clayton le mostró una fotografía: una mujer de ojos bondadosos y un bebé.

—Mi esposa. Y nuestro hijo. La fiebre se los llevó.

—Amarlos no significa que no pueda volver a vivir —dijo él—. Ni cuidar de alguien más.

—

El día que el pueblo la humilló en el salón parroquial, Elanar se levantó y habló con la verdad que nace de la supervivencia.

—No me juzguen por no morir.

Salió con la cabeza alta.

Esa noche decidió marcharse.

Pero al amanecer, Clayton la esperaba con la carta abierta entre las manos.

—Eres libre de irte —dijo—. Siempre lo fuiste.

—¿Por qué me elegiste de verdad? —preguntó ella.

—Porque cuando te vi en ese altar… pensé que tal vez podíamos dejar de estar solos.

Elanar desempacó.

—Te elijo —dijo—. Nos elijo.

—

El domingo siguiente, Clayton habló ante toda la iglesia.

—No la compré. Pagué una deuda. Y le di una elección.

Había firmado tierras a su nombre. Solo de ella.

—No es mi propiedad —dijo—. Es mi compañera.

Elanar se puso de pie.

—Me quedo porque quiero. Todos los días lo elijo.

—

La primavera llegó temprano. Los tulipanes florecieron. Elanar plantó manzanos.

—Tardarán años —dijo Clayton.

—Bien —respondió ella—. No voy a irme.

La puerta quedó abierta.

La luz del porche brillaba cálida.

Y en la casa donde una vez vivió el miedo,

el amor encontró por fin un hogar.