Ahorcaron a la mujer apache “mestiza” — hasta que un vaquero la descolgó y dijo suavemente: “Es mía”.

La llamaban sangre mezclada. La llamaban maldita.

Para cuando el vaquero llegó a Rustwater Gulch, la soga ya estaba alrededor de su cuello.

Cuando vio sus pies temblando sobre el polvo, no dudó ni un segundo.

Si te gustan historias del Viejo Oeste llenas de coraje, dolor y redención, dale “me gusta” y suscríbete. No querrás perderte lo que viene después.

.

.

.

Rustwater Gulch era de esos pueblos donde el viento arrastraba polvo, secretos y gritos.

Pero aquella tarde abrasadora, el viento llevó una injusticia tan fuerte que detuvo el corazón de un vaquero.

Jesse Hartman había llegado buscando balas, sal y whisky, nada más.

Pero en cuanto vio la multitud reunida cerca del viejo árbol del juzgado, sus riendas se tensaron solas.

Algo andaba mal. Muy mal.

En el centro del gentío estaba una mujer apache, manos atadas, vestido rasgado, labios sangrando.

Una soga áspera rodeaba su garganta. Su rostro estaba magullado, el largo cabello negro enredado con tierra.

Pero sus ojos aún ardían. No de miedo, sino de desafío.

—Es sangre mezclada —escupió un hombre—. Mitad salvaje, mitad mentira, todo problema.

Otro se rió: —Que vuelva con los espíritus. No pertenece a ningún mundo.

El sheriff, un hombre cruel de bigote largo y odio aún más largo, apretó la soga:

—Por robo, engaño y corrupción de hombres blancos, la sentencia es el ahorcamiento.

La mandíbula de Jesse se endureció. Había visto mucho: soldados muertos, madres llorando, granjas quemadas.

Pero nunca había visto condenar a una mujer por el crimen de nacer.

Sus botas se movieron antes que su mente.

—¡Alto! —gruñó Jesse.

La multitud se giró. El sheriff lo miró como una serpiente, listo para atacar.

—¿Quién demonios eres tú?

—Alguien que reconoce la injusticia cuando la ve.

El sheriff ladeó la cabeza.

—Engañó a un hombre blanco. Eso es ley de la horca.

—Ella habló conmigo —dijo Jesse—. ¿Eso significa que yo también debo colgar?

El sheriff se burló.

—¿La defiendes?

Sin dudarlo:

—Sí.

Un murmullo recorrió la multitud.

Los ojos de la mujer apache se posaron en él por primera vez. Algo como sorpresa, o esperanza, cruzó su rostro.

El sheriff se encogió de hombros:

—Llegas tarde, vaquero.

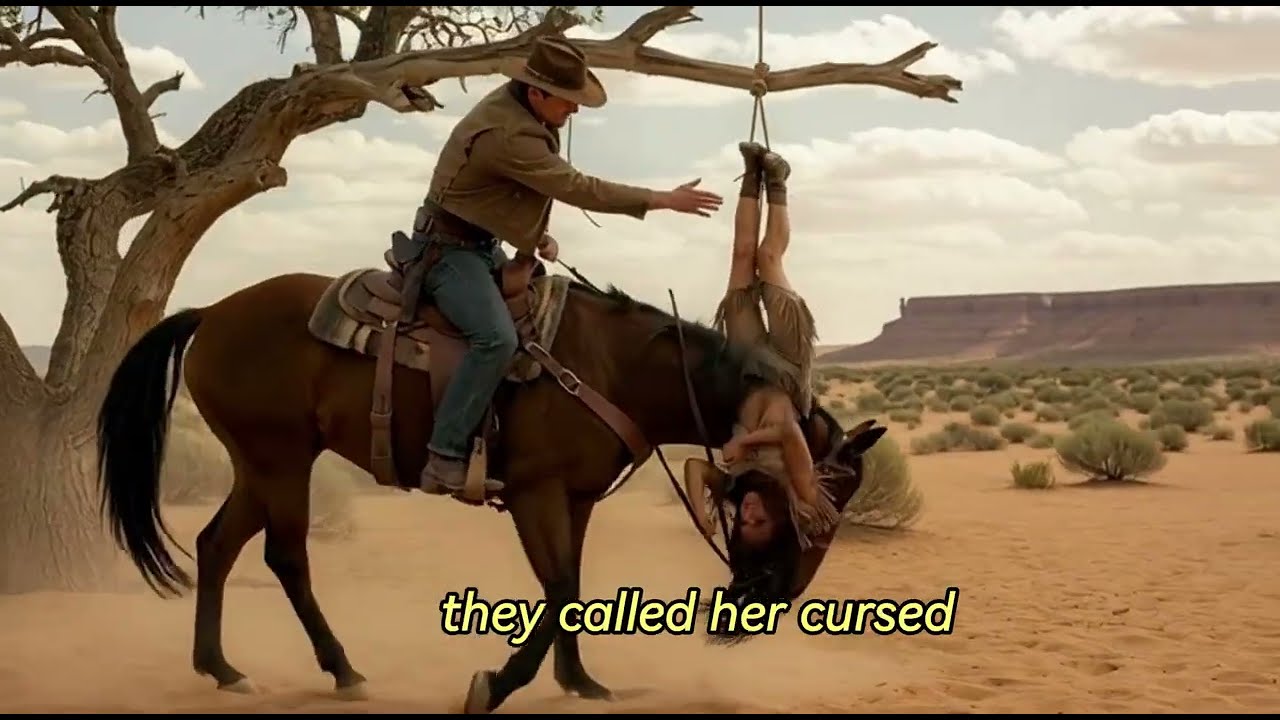

Pateó el caballo bajo ella. El animal saltó. La soga se tensó. Sus piernas patalearon en el aire.

La multitud aulló como lobos.

El revólver de Jesse brilló. Un disparo, limpio, partió la cuerda en dos.

La mujer cayó al suelo, jadeando, tosiendo, agarrándose el cuello.

Jesse guardó su arma, avanzó y se interpuso entre ella y la muchedumbre enfurecida.

—Ella es mía —dijo, voz baja como trueno—. Quien la quiera, tendrá que pasar por mí.

El sheriff retorció la boca:

—Acabas de cometer el peor error de tu vida.

Jesse levantó a la mujer en sus brazos. Su voz tembló al susurrar:

—¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?

Él respondió con la verdad:

—Porque alguien debía hacerlo.

Y con todo el pueblo listo para destrozarlo, Jesse Hartman se marchó, llevándose a la mujer que habían intentado matar.

Escaparon de Rustwater Gulch antes de que desenfundaran las armas.

Jesse cabalgó rápido por las llanuras, con la mujer apache apoyada contra su pecho.

A cada rato intentaba hablar, pero el dolor se lo impedía.

Al llegar a una vieja cabaña abandonada, Jesse la acomodó con cuidado y encendió un pequeño fuego.

Por un momento largo, solo la observó.

Estaba golpeada, temblorosa, agotada. Pero no lloró. Ni cuando la golpearon, ni cuando la colgaron, ni ahora.

—¿Tienes nombre? —preguntó al fin.

Ella tragó saliva.

—Nailey.

—Bonito nombre —murmuró él.

Ella apartó la mirada.

—Mi madre era apache. Mi padre, blanco. Ningún lado me acepta.

Jesse curó sus heridas con cuidado.

—Quiero que vivas. Por ahora, eso basta.

Sus labios temblaron, pero no se apartó.

—Me acusaron de robar —susurró.

—¿Lo hiciste?

Sus ojos ardieron de nuevo, como cuando estaba en la soga.

—No. El hombre que me acusó intentó tomarme. Cuando me resistí, lo llamó robo.

Jesse maldijo en voz baja. Había visto esa historia demasiadas veces: hombres poderosos escondiéndose tras la ley para hacer daño.

—No hiciste nada malo —dijo él.

Nailey negó con la cabeza.

—Existo mal. Mitad de un mundo, mitad de otro. No pertenezco a ningún lugar.

—Caminaste hacia mi vida —susurró Jesse—. Eso cuenta.

Ella lo miró, sorprendida por una ternura que pensó que los hombres blancos ya no tenían.

Esa noche, durmió a ratos entre dolores.

Cada vez que sollozaba, Jesse le tocaba el hombro con suavidad, anclándola.

Cada vez que volvía a dormirse, él vigilaba como un guardián de piedra.

Al amanecer, Nailey se sentó de golpe.

—Vendrán. El sheriff no perdona la humillación.

—Lo sé —respondió Jesse—. Que venga.

La voz de Nailey era baja:

—¿Por qué arriesgarte por mí?

Jesse dudó, su pasado pesando como una piedra.

—Una vez vi cómo colgaban a alguien que amaba. No luché entonces. Ahora sí.

Nailey tomó su mano, temblorosa, y él la dejó sostenerlo.

Por primera vez en años, Jesse Hartman sintió algo que creía enterrado con la guerra: propósito.

Salieron de la cabaña al amanecer.

Jesse sabía que los jinetes de Rustwater Gulch ya los buscaban.

No se equivocó. Al mediodía, nubes de polvo se alzaban a lo lejos. Seis jinetes, rifles brillando.

Nailey se tensó detrás de él en el caballo.

—Te matarán por mi culpa —susurró.

—Me matarán porque son cobardes —corrigió Jesse—. Hay mucha diferencia.

Llegaron a los acantilados sobre Bitter Creek, donde el cañón se abría en líneas rojas y dentadas.

Era hermoso y peligroso.

Jesse desmontó.

—Quédate tras las rocas. Si pasa algo, corre al norte.

—No voy a dejarte —dijo ella.

—Lo harás si te lo pido —respondió él, firme pero suave.

El retumbar de cascos se acercó. Los jinetes aparecieron, el sheriff al frente con la escopeta en la silla.

—¿Listo para entregarla, vaquero? —gruñó.

Jesse avanzó, revólver en mano.

—Dije que es mía.

El sheriff escupió.

—Proteges basura.

El arma de Jesse se amartilló.

—Protejo a una mujer. Algo que tú nunca entenderás.

El enfrentamiento estalló.

Los disparos rugieron como rayos.

Jesse se movió con precisión mortal, derribando a dos hombres rápido y brutal.

El cañón resonó con balas y chispas en las piedras.

El sheriff intentó flanquearlo, pero Nailey salió de detrás de una roca y lanzó una piedra que le golpeó la mandíbula.

Tropezó, disparando a ciegas.

Jesse aprovechó el momento: un disparo, limpio, justo, acabó con la crueldad del sheriff para siempre.

Cayó el silencio.

Nailey jadeó, el pecho temblando.

Jesse sangraba por un roce en el brazo.

Ella corrió hacia él, temblando, presionando un paño en la herida.

—Estás herido —susurró.

—Me salvaste la vida —respondió él, tocando su frente con la de ella.

No era romance, ni deseo, sino supervivencia compartida y sagrada.

—Tú mereces pertenecer a algún lugar —murmuró Jesse—. Mereces estar con alguien. Si lo eliges, puedes pertenecer conmigo.

Los ojos de Nailey brillaron.

—Nadie me ha ofrecido un lugar. Ahora tengo uno.

Enterraron al sheriff y sus hombres bajo los acantilados. El viento aulló como un himno para los olvidados.

Jesse y Nailey se quedaron juntos, ambos magullados, ambos vivos gracias al otro.

Cuando cabalgaron hacia el norte, la tierra se suavizó y el aire olía a libertad.

Llegaron al rancho de Jesse, silencioso, esperando pasos que no había escuchado en años.

El aliento de Nailey se detuvo al verlo.

—¿Vives aquí solo? —preguntó ella suavemente.

—Ya no —respondió él.

Durante semanas, ella sanó en la seguridad de esas paredes. Cocinó con él, reparó cercas, escuchó el viento nocturno.

Poco a poco, los moretones desaparecieron.

Poco a poco, las pesadillas se suavizaron.

Poco a poco, la mujer que fue ahorcada volvió a vivir.

Una tarde, mientras el sol teñía de oro las llanuras, Nailey se paró junto a él en el porche.

—No estaba destinada a sobrevivir —susurró.

—Estabas destinada a más —respondió Jesse—. Estabas destinada a ser vista.

Su voz tembló.

—¿Y tú? ¿Por qué me reclamaste aquel día?

Jesse se volvió, ojos cálidos.

—Porque merecías una oportunidad de vivir. Y porque quería dártela.

Nailey se acercó.

—¿Y ahora?

—Ahora —dijo él—, puedes elegir tu propio camino.

Ella tomó su mano, firme por primera vez.

—Elijo este.

Jesse no la tomó en sus brazos. Solo sostuvo su mano, como prometiendo que nunca dejaría que el mundo la derribara otra vez.

Y bajo las estrellas del rancho, la mujer que intentaron matar finalmente encontró un lugar donde vivir.

Si esta historia tocó tu corazón, si crees que aún hay hombres buenos y valientes, dale “me gusta” y suscríbete para más historias del Viejo Oeste que nos recuerdan que la compasión puede salvar un alma.