“El Ranchero que Halló Oro en Territorio Apache y lo Dejó Atrás: Trece Años Más Tarde, la Recompensa Sorprendió al Mundo.”

El Oro que el Desierto Recordó

Hace trece años, bajo un cielo implacable y un sol que parecía castigar la tierra sin misericordia, un ranchero hizo algo que muy pocos hombres habrían sido capaces de hacer.

Encontró oro… y se marchó.

Hoy, bajo ese mismo cielo ardiente, los jinetes regresan.

.

.

.

Pero no traen venganza.

Traen una deuda saldada.

El desierto no olvida.

El horizonte se extendía infinito, una marea silenciosa de arena roja y rocas quemadas por el tiempo. El aire vibraba con el calor, como si espíritus invisibles danzaran sobre la tierra. John Carver, un ranchero cansado de Dry Creek, cabalgaba solo aquella tarde. Sus reses estaban dispersas, el agua escaseaba, y el suelo bajo las patas de su caballo se abría en grietas de sed.

Cuando el animal tropezó cerca de un afloramiento de roca roja, John desmontó para apartar una piedra suelta. Fue entonces cuando la tierra cedió.

Debajo de la arena apareció un brillo imposible de confundir.

Oro.

John cayó de rodillas, apartando la arena con manos temblorosas. No era una pepita cualquiera, sino una veta profunda incrustada en la pared del cañón Apache, pura, intacta, como si el desierto la hubiese guardado durante siglos esperando al hombre equivocado… o al correcto.

Ese oro podía cambiarlo todo: sus deudas, su rancho, su vida.

Entonces lo oyó.

Un sonido bajo y constante, como un latido antiguo. Tambores.

John levantó la vista. A lo lejos, figuras a caballo se recortaban contra el sol poniente. Jinetes Apache. Silenciosos. Vigilantes. Ojos afilados como halcones.

Su corazón martilló en el pecho.

No atacaron.

Simplemente observaron.

Uno de ellos avanzó. Un anciano con trenzas plateadas y un rostro surcado por el tiempo. Su voz fue calmada, pero firme.

—Ese oro no pertenece a ningún hombre —dijo—. Pertenece a los espíritus que lo protegen.

John miró el oro. Luego al anciano.

Y sin decir una palabra, volvió a cubrir la veta con arena y piedra, usando ambas manos, como quien entierra algo sagrado.

—Entonces… lo dejaré donde está —respondió finalmente.

El anciano lo estudió durante un largo momento.

—Pocos hombres se alejan de la codicia —dijo—. El desierto recuerda a quienes lo hacen.

John montó su caballo y se marchó sin mirar atrás. Pero algo dentro de él había cambiado. Una paz silenciosa, profunda, como si la tierra misma hubiera aceptado su decisión.

Los años pasaron como el viento entre la hierba seca.

El rancho de John sobrevivió a sequías, tormentas y deudas. Nunca fue rico, pero tampoco pasó hambre. En Dry Creek lo llamaban “el pobre con ojos de rico”, sin saber jamás la verdad enterrada en aquellos cañones.

Mientras tanto, el mundo se volvía más cruel para los Apache. Los rumores de oro en sus tierras se propagaron como fuego. Llegaron mineros. Luego la violencia. La codicia dejó cicatrices profundas en la llanura.

Una tarde, trece años después, John estaba sentado en el porche viendo cómo el sol se desangraba en el desierto cuando apareció una nube de polvo en el horizonte.

Jinetes.

Su mano fue instintivamente al rifle… hasta que vio las plumas, las pinturas, el paso solemne.

Apache.

Se puso de pie. No con miedo, sino con respeto.

Los jinetes se detuvieron frente a él. El anciano desmontó. Era el mismo hombre, aunque ahora su cabello era blanco como hueso.

—¿Me recuerdas? —preguntó.

—Sí —respondió John—. Te recuerdo.

El anciano sonrió apenas.

—Bien. Porque el desierto también te recuerda.

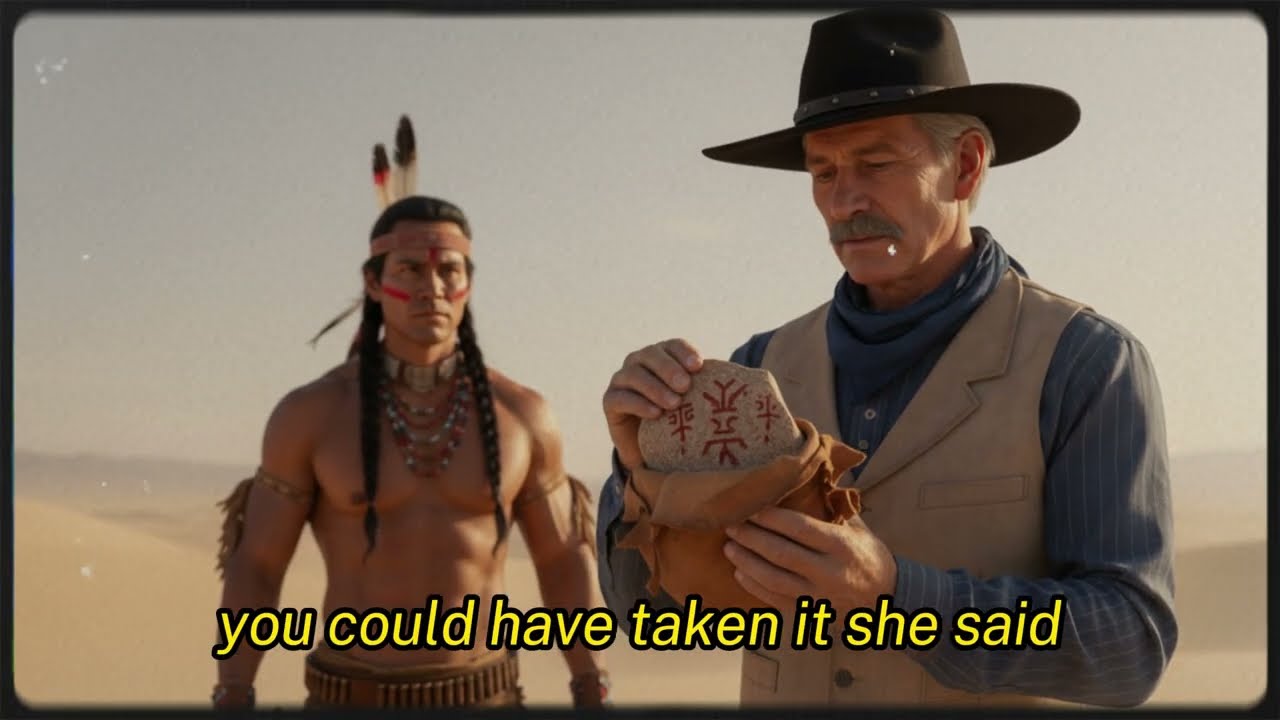

Hizo un gesto, y una joven Apache avanzó. Sus ojos oscuros ardían con una calma profunda. Llevaba un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo.

—Dejaste algo una vez —dijo el anciano—. Hoy regresamos algo.

El paquete era pesado… pero no era oro.

Dentro había una piedra tallada, pintada con ocre y arcilla, marcada con el símbolo del Sol Apache.

—Es un regalo —continuó el anciano—. Una promesa de que nuestro pueblo recuerda los actos de misericordia más tiempo que los actos de codicia.

John inclinó la cabeza, con la garganta cerrada.

—No lo hice esperando nada.

El anciano sonrió.

—Por eso lo mereces.

Esa noche, John se sentó junto al fuego con los Apache. Hablaron de batallas antiguas, tratados rotos y vidas destruidas por el oro. La joven, Naelli, nieta del anciano, habló del miedo de su pueblo a la riqueza enterrada.

—Los hombres mueren por el oro —dijo—. Pero ninguno vive gracias a él.

—Así es —respondió John—. He visto demasiadas tumbas llenas de hombres que querían más de lo que necesitaban.

Al amanecer, los Apache se prepararon para partir. Naelli se acercó a John y le entregó una pequeña bolsa.

Dentro había tres pequeñas pepitas de oro, antiguas, apagadas, limpias.

—Este oro no está maldito —dijo—. Fue entregado libremente. Por eso es puro.

John sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.

—No lo merezco.

Naelli sonrió.

—Por eso es tuyo.

Cuando los jinetes se alejaron, el desierto volvió a quedar en silencio.

John sostuvo el oro no como riqueza, sino como memoria. Como prueba de que la misericordia deja huellas más profundas que la codicia.

Años después, cuando John Carver murió, la gente de Dry Creek hablaba de una extraña piedra tallada colgada sobre su chimenea. Un Sol Apache. Y debajo, tres pequeñas pepitas de oro que nunca gastó.

Quienes lo conocieron decían que, de alguna manera, fue el hombre más rico que jamás vivió.

Porque hay tesoros que valen más que el oro.