EL HIJO DEL MILLONARIO NO HABÍA COMIDO DURANTE SEMANAS, ESTABA ENFERMO… HASTA QUE DE LA NADA, LLEGÓ UNA POBRE EX ENFERMERA…

.

.

El hijo del millonario no había comido durante semanas, estaba enfermo… Hasta que, de la nada, llegó una pobre exenfermera.

En una mansión silenciosa y fría, un niño de ocho años estaba desapareciendo poco a poco. Caio Barros, el único hijo de Francisco Rezende, un exitoso empresario, llevaba dos semanas sin comer. Los mejores médicos, las terapias más avanzadas y los tratamientos más costosos no habían logrado salvarlo. Su padre, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero o influencia, ahora se encontraba impotente frente al sufrimiento de su hijo. Su madre, Rafaela Farias, desesperada y escéptica, había perdido toda esperanza.

La casa, llena de lujos y decorada con mármol y cristal, parecía un mausoleo. El silencio reinaba en los pasillos, y el tiempo de Caio se agotaba. Hasta que, un día lluvioso, una mujer de ropa gastada y mirada serena llamó a la puerta de la mansión. Su nombre era Mariana Peixoto, una exenfermera que había perdido todo en la vida, pero que aún conservaba una fe inquebrantable. Lo que hizo después desafió toda lógica y cambió la vida de esa familia para siempre.

Francisco Rezende era conocido por su éxito en los negocios y su imponente mansión, una de las más lujosas de la ciudad. Sin embargo, ese día, toda su riqueza no tenía valor alguno. En el segundo piso, en una habitación decorada con muebles caros y cortinas de seda, Caio yacía en su cama. Aunque tenía ocho años, su apariencia era la de un niño de cinco: pálido, delgado, con ojos hundidos y apagados. Los médicos habían diagnosticado una severa depresión y una negativa absoluta a comer. Habían intentado de todo: medicamentos, terapias, alimentación intravenosa. Pero nada funcionaba. Caio simplemente había renunciado a vivir.

Francisco pasaba las horas sentado junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano fría. Era un hombre poderoso, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero en ese momento, no era más que un padre desesperado.

—Caio, por favor, hijo mío —susurró con voz quebrada—. Solo una cucharada, solo una.

El niño giró el rostro hacia la pared, indiferente. Rafaela entró en la habitación en ese instante. Sus ojos estaban permanentemente rojos por el llanto, y su rostro reflejaba un cansancio extremo.

—Los doctores dijeron que… —intentó decir, pero se detuvo. No podía terminar la frase; era demasiado doloroso.

Francisco cerró los ojos con fuerza. Sabía lo que venía: si Caio no comía pronto, sería demasiado tarde. Rafaela caminó hacia la ventana y miró el cielo gris. La lluvia comenzaba a caer, lenta y pesada, como si el mundo reflejara la tristeza que llenaba esa casa. No había esperanza, no había nada más que hacer. O al menos, eso pensaban.

En ese preciso momento, afuera de la mansión, una mujer caminaba lentamente bajo la lluvia. Su ropa estaba empapada, sus zapatos rotos, pero sus pasos eran firmes. Mariana Peixoto no tenía hogar, ni comida, ni familia. Lo único que la sostenía era una fe que desafiaba toda lógica. Al llegar frente a la imponente puerta de la mansión, algo dentro de ella le dijo que debía entrar. Tomó aire, juntó las manos en oración y tocó el timbre.

Rafaela, irritada por la interrupción, bajó las escaleras y abrió la puerta. Al otro lado estaba Mariana, con su ropa desgastada y su cabello mojado por la lluvia. Su rostro mostraba las marcas de una vida difícil, pero sus ojos brillaban con una serenidad inexplicable.

—Buenas tardes —dijo Mariana con suavidad—. Vengo buscando trabajo.

Rafaela la miró de arriba abajo con incredulidad.

—¿Trabajo? —repitió, casi burlándose—. No estamos contratando, y aunque lo estuviéramos…

Se detuvo, molesta.

—Mire, este no es un buen momento. Por favor, váyase.

Mariana no se movió. Solo miró a Rafaela con compasión.

—Sé que hay un niño enfermo en esta casa —dijo con calma—. Y sé que han intentado todo.

Rafaela abrió los ojos con sorpresa.

—¿Cómo sabe usted eso?

—Porque Dios me lo dijo —respondió Mariana.

Antes de que Rafaela pudiera responder, Francisco apareció detrás de ella. Había escuchado la conversación y miraba a Mariana con curiosidad. Había algo en ella, algo que no podía explicar.

—Entre —dijo sin dudar.

—Francisco, ¿estás loco? —protestó Rafaela.

Pero Francisco ya había abierto la puerta. Mariana entró lentamente, dejando huellas húmedas en el suelo de mármol. Rafaela cruzó los brazos, furiosa.

—¿Y qué piensa hacer usted? —preguntó con sarcasmo—. ¿Es doctora, enfermera?

—Fui enfermera, sí —respondió Mariana—. Pero no vine aquí por mi experiencia médica. Vine porque Dios me envió.

Rafaela soltó una risa amarga.

—¿Dios? Por favor, esto es ridículo.

Francisco, ignorando las protestas de su esposa, condujo a Mariana al cuarto de Caio. Cuando ella entró, se detuvo en la puerta por unos segundos. Observó al niño, que seguía inmóvil, mirando la pared. Mariana sintió un dolor profundo en su pecho, una tristeza que no era solo suya, sino también del niño. Se acercó a la cama y se arrodilló junto a él.

—Hola, Caio —susurró—. Soy Mariana, y vine porque Dios me dijo que necesitas ayuda.

El niño no reaccionó. Mariana cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Francisco la observaba desde la puerta, sin entender lo que estaba pasando, pero algo en su interior le decía que debía confiar en ella. Mariana abrió los ojos y miró a Francisco.

—Le prepararé algo —dijo con convicción.

—¿Y cree que lo comerá? —preguntó Rafaela con ironía.

—Sí —respondió Mariana—. Pan con miel.

Rafaela soltó una carcajada sarcástica.

—¿Pan con miel? ¿Está bromeando? Hemos intentado todo: comida gourmet, tratamientos especializados. ¿Y usted cree que pan con miel hará la diferencia?

Mariana no respondió. Bajó a la cocina, encontró un pan fresco y un tarro de miel dorada, y comenzó a preparar el plato. Mientras lo hacía, murmuraba una oración. Rafaela la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad.

—Esto es absurdo —dijo.

—La fe no necesita lógica para funcionar —respondió Mariana con tranquilidad—. Solo necesita existir.

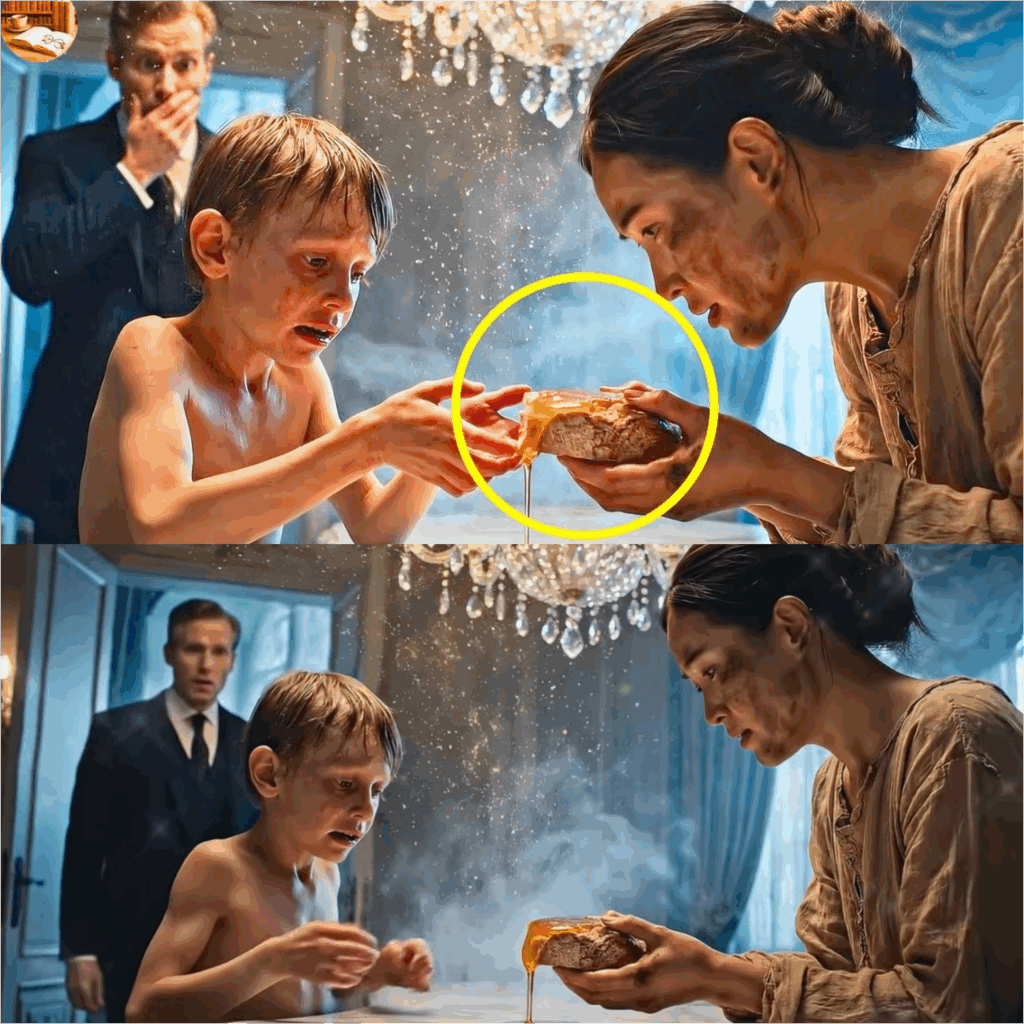

Cuando Mariana subió con el plato, el ambiente en la habitación parecía diferente. Se sentó junto al niño y le mostró el pan con miel.

—Caio, sé que estás cansado —dijo con ternura—. Sé que duele, pero quiero que pruebes esto. Solo una cucharada.

Francisco y Rafaela observaban desde la puerta, conteniendo la respiración. Por unos segundos, nada ocurrió. Pero entonces, Caio giró lentamente el rostro hacia Mariana. Sus ojos, apagados durante semanas, se abrieron. Mariana acercó la cuchara a sus labios, y el niño la aceptó. Comió. Fue solo una pequeña porción, pero para sus padres, fue como ver salir el sol después de una larga noche.

En los días siguientes, Caio comenzó a comer nuevamente. Su color regresó, sus ojos brillaron, y su risa llenó la casa. Francisco y Rafaela no podían creerlo. Los médicos lo llamaron un milagro, y eso era exactamente lo que había sido. Mariana se quedó con la familia, cuidando de Caio, enseñándole a vivir nuevamente. Pero cuando llegó el momento de irse, lo hizo en silencio, dejando solo una nota:

“Mi trabajo aquí está completo. Cuídense mutuamente. El amor es todo lo que importa. Que Dios los bendiga siempre.”

La familia nunca volvió a verla, pero su impacto fue eterno. Caio creció fuerte y feliz, y Francisco y Rafaela aprendieron que el verdadero milagro no estaba en la riqueza, sino en el amor, la fe y la humildad.

.