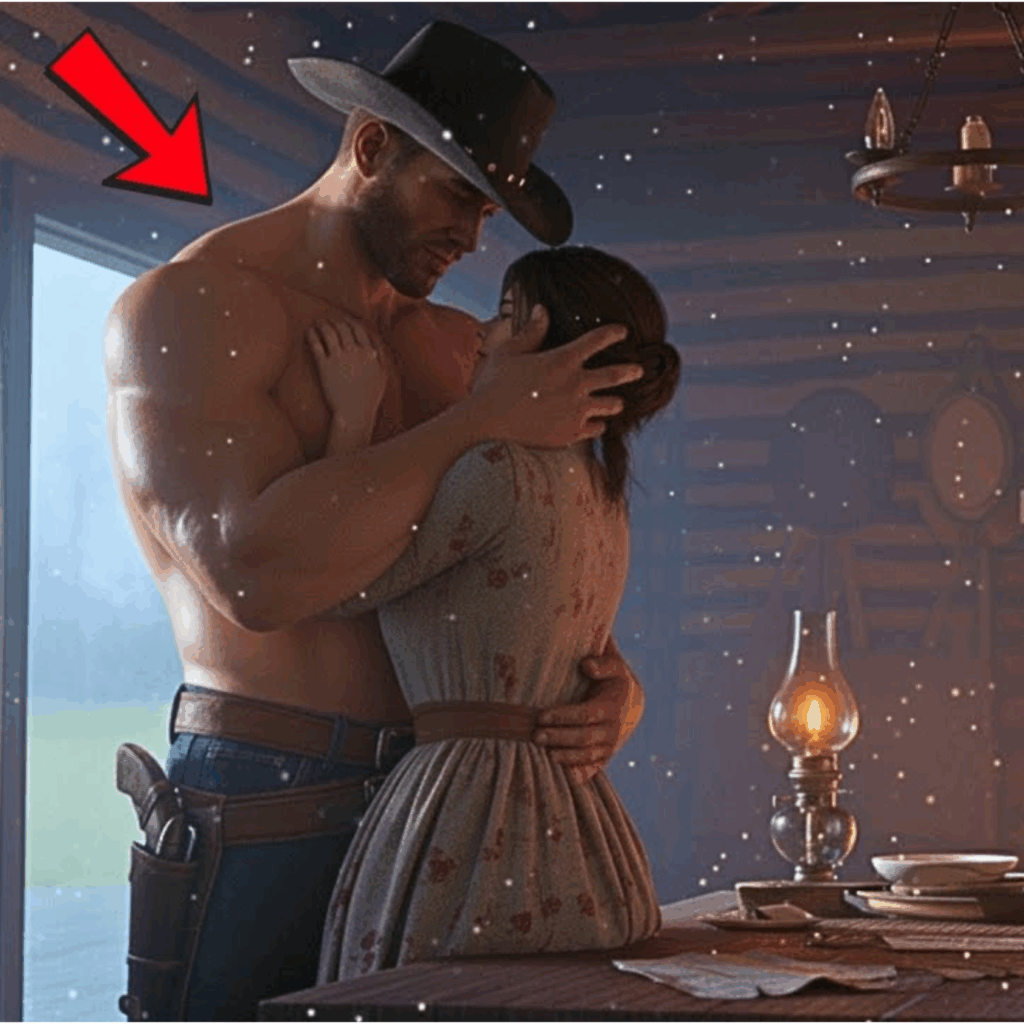

Quiero hacer el amor contigo toda la noche”, susurró el imponente vaquero a su cocinera viuda, una noche que cambiaría sus vidas para siempre bajo el cielo texano.

La cuchilla resbaló de las manos de María y cayó con estrépito sobre el suelo de madera. Se quedó congelada, la espalda vuelta hacia él, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo enorme del vaquero que ocupaba el umbral de la cocina. —Quiero hacer el amor contigo toda la noche —dijo Jake Thompson, su voz ronca cortando el silencio de la granja aislada. No era una pregunta.

.

.

.

Era una declaración cruda, desesperada, de un hombre que había reprimido sus deseos durante meses. María tragó saliva, los dedos temblando mientras se aferraba a la encimera. Era solo su cocinera, pero en ese momento, bajo la mirada hambrienta de él, supo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El sol ya se había ocultado hacía horas cuando Thompson regresó cabalgando a su rancho en las tierras salvajes de Texas. Era 1887 y aquella región seguía siendo territorio duro, donde solo los fuertes sobrevivían. Jake era un sobreviviente. A sus treinta y cinco años, había construido su imperio con sus propias manos: dos mil acres, quinientas cabezas de ganado y una reputación que hacía a los hombres pensar dos veces antes de cruzarse en su camino. Pero esa noche, mientras desmontaba de su caballo y ataba las riendas al poste, Jake no pensaba en ganado ni en tierras. Pensaba en ella. María Rodríguez, su cocinera, había llegado hacía cuatro meses respondiendo a un anuncio que él había puesto en el periódico de San Antonio. Necesitaba a alguien para cocinar, limpiar, mantener la casa funcionando. Esperaba contratar a una mujer mayor, quizás una viuda experimentada que necesitara trabajo. Lo que no esperaba era a María. Ella apareció en su puerta una mañana de primavera, pequeña y delicada como una flor silvestre, pero con ojos que llevaban la sabiduría de quien ya ha conocido el dolor. Tenía solo veinticuatro años, pero era viuda. Su esposo había muerto en un accidente minero seis meses antes, dejándola sin nada más que deudas y soledad. Jake la contrató de inmediato. Se dijo a sí mismo que era porque ella necesitaba el empleo y él necesitaba una cocinera. Pero la verdad, la verdad que enterró muy hondo, era que en el momento en que sus ojos castaños se encontraron con los de él, algo despertó dentro de su pecho, algo que había cerrado con llave tras la muerte de su esposa tres años antes. Durante los primeros meses, Jake mantuvo una distancia rigurosa.

Era profesional, cordial, pero frío. La trataba como empleada y nada más. Desayunaba en silencio, trabajaba todo el día en el campo, volvía para cenar, agradecía brevemente y se retiraba a su cuarto. Pero era una tortura silenciosa, porque María no era solo una buena cocinera, era excepcional. Sus platos tenían el sabor de la tierra, de la tradición, del amor que ponía en cada olla. Tortillas hechas a mano todas las mañanas, frijoles negros sazonados con comino y cilantro, carnes asadas con chiles que ella misma cultivaba en un pequeño jardín detrás de la casa. Café fuerte como la propia tierra de Texas. Pero no era solo la comida, era la manera en que ella tarareaba mientras trabajaba. Melodías mexicanas suaves que flotaban por la casa como fantasmas de recuerdos felices. Era el aroma de ella, jabón sencillo mezclado con canela y algo indefinible que era únicamente suyo. Era la visión de ella por la mañana, cuando el sol naciente pintaba su perfil de dorado mientras amasaba la masa del pan. Era la curva de su cuello cuando se inclinaba sobre la estufa, la gracia de sus manos pequeñas mientras picaba vegetales, el sonido suave de sus pies descalzos en el suelo de madera cuando creía que él no estaba cerca. Jake empezó a evitar la cocina. Empezó a salir más temprano y volver más tarde. Empezó a trabajar hasta la extenuación, esperando que el cansancio físico matara el deseo que crecía dentro de él como fuego en pasto seco. No funcionó. Por la noche, acostado solo en su cama demasiado grande, pensaba en ella. Imaginaba cómo sería tocarla, esas manos pequeñas sobre su pecho, esos labios suaves bajo los suyos, ese cuerpo delicado, temblando de placer bajo el peso del suyo. Se odiaba por ello. Ella era su empleada. Confiaba en él. Merecía respeto. No los pensamientos sucios de un vaquero solitario. Pero el hambre crecía. María también sentía la tensión. ¿Cómo no sentirla? Veía la forma en que Jake la miraba cuando pensaba que ella no lo veía. Esos ojos verdes, normalmente fríos como piedras de río, se encendían con algo cálido y peligroso antes de que él apartara la mirada rápidamente. Veía cómo sus músculos se tensaban cuando ella accidentalmente rozaba con él en la estrecha cocina, cómo su mandíbula se apretaba cuando ella reía, cómo sus manos grandes se cerraban en puños cuando ella se inclinaba para sacar algo del horno y él tenía una vista clara de la curva de sus caderas. Y Dios la perdonara, pero ella también deseaba. Jake Thompson era el hombre más magnífico que había visto. Casi dos metros de pura masculinidad, hombros tan anchos que bloqueaban puertas, brazos del tamaño de troncos de árbol, cubiertos de músculos definidos por el trabajo duro, manos grandes y callosas que sabía podían ser gentiles. Lo había visto acariciar a su caballo, cómo trataba a los animales heridos. Su rostro era todo ángulos duros, mandíbula cuadrada, nariz recta, ojos profundos bajo cejas gruesas. No era guapo en el sentido tradicional, era rudo, marcado por el sol y el viento. Pero había una fuerza en él, una presencia que hacía el aire más denso cuando entraba en una habitación. María se encontraba observándolo por la ventana de la cocina mientras él trabajaba sin camisa bajo el sol abrasador, el cuerpo bronceado brillando de sudor, los músculos contrayéndose y relajándose con cada movimiento. Se imaginaba cómo sería ser tocada por esas manos enormes, ser sostenida por esos brazos poderosos, ser besada por esa boca firme. Era solo la cocinera y él era el patrón. Había una línea invisible entre ellos, una línea que ninguno se atrevía a cruzar. Hasta esa noche.