“Suelten al mendigo y les diré quién es realmente culpable” — Todos se rieron en el tribunal… hasta que supieron la verdad.

.

.

“Suelten al mendigo y les diré quién es realmente culpable”

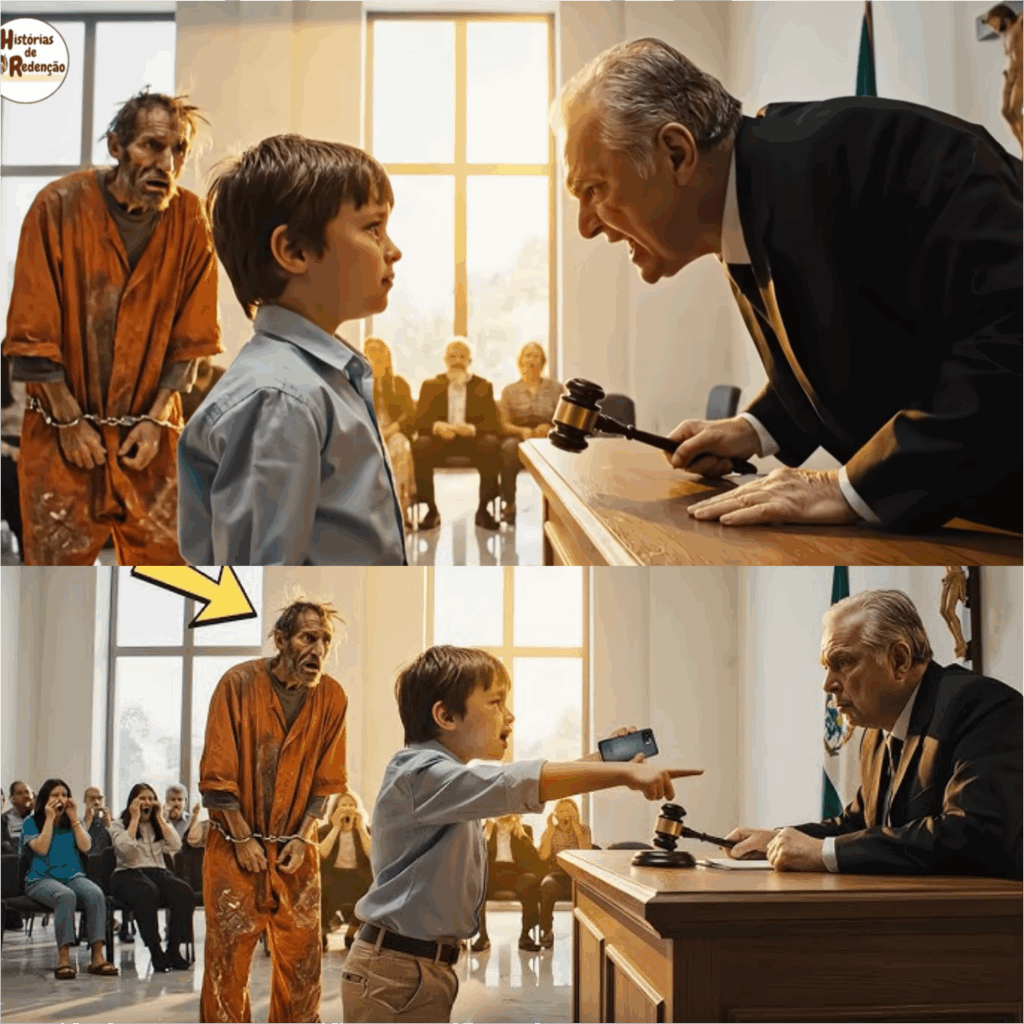

El silencio se apoderó de la sala del tribunal. Un niño, con la voz firme a pesar de sus apenas once años, gritó: “¡Suelten al mendigo y les diré quién es realmente culpable!”. La frase resonó con fuerza, pero la mayoría de los presentes estallaron en risas, pensando que se trataba de una broma absurda. Sin embargo, nadie se atrevió a tocar al pequeño.

En el banquillo de los acusados estaba Eduardo Solto, un hombre de aspecto desaliñado, con ropa rota y barba descuidada, que parecía resignado a su destino. Eduardo era un mendigo acusado injustamente de un robo que no cometió. Entre la multitud, un hombre elegante ajustaba su traje, tratando de ocultar el sudor que le corría por la frente. Era Gustavo Nogueira, un empresario poderoso que manejaba todo tras bambalinas.

El ambiente estaba cargado de tensión. El juez, visiblemente irritado, ordenó silencio y preguntó quién había dejado entrar a ese niño. El fiscal, con una sonrisa de desprecio, aseguró que el niño intentaba engañar a la justicia. Pero Gabriel Bastos, el pequeño de once años, no retrocedió. “La justicia es ciega cuando decide no ver”, respondió con valentía, ganándose miradas sorprendidas.

En ese tribunal no se juzgaba solo a un hombre pobre, sino a la verdad misma. El público estaba a punto de presenciar una revelación que cambiaría todo, una vuelta inesperada que demostraría que la pureza de un corazón puede derribar incluso al poder más arrogante.

La audiencia comenzó con el juez Eduardo Prado declarando abierta la sesión para el caso de Eduardo Solto. La sala estaba llena de curiosidad y algunas risas contenidas. Eduardo, con la cabeza baja y el rostro sucio, parecía un hombre derrotado. Su traje roto había sido donado por una iglesia local. Frente a él, el fiscal Alexandre Meirelles exhibía una confianza arrogante, convencido de que el veredicto era solo una formalidad.

“Un ladrón así no merece piedad”, dijo con dureza. Las palabras cayeron como piedras sobre Eduardo, quien buscaba en vano un gesto de humanidad entre los presentes. Su abogado, cansado y desmotivado, intentó argumentar, pero el caso parecía perdido.

Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Eduardo apenas pudo responder: “Yo no hice eso, señoría. Nunca robé nada”. La sala respondió con risas y murmullos de incredulidad. “Claro, todos los ladrones dicen lo mismo”, susurró una mujer. El fiscal exigió pruebas y presentó un collar que supuestamente había sido robado y encontrado en la mochila de Eduardo.

Pero Gabriel, que observaba en silencio desde el fondo, sabía algo que nadie más sabía. Eduardo no era culpable. El niño grababa todo con su celular, y había notado detalles que nadie más había visto: el collar presentado como prueba estaba intacto, sin los arañazos que aparecían en un video que él tenía. “Cambiaran la prueba”, murmuró para sí mismo, tragando el miedo.

Helena Prado, la supuesta víctima y propietaria del collar, evitaba mirar a Gustavo Nogueira, quien seguía cada movimiento con una mirada fría y calculadora. El fiscal preguntó a Eduardo si había estado en la mansión el día del robo. “Sí, pero solo porque me ofrecieron comida y risas”, respondió Eduardo. La sala estalló en risas burlonas.

Gabriel sentía el corazón acelerado. Quería gritar, mostrar el video en su celular, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si nadie le creyera? ¿Y si también se burlaran de él? Respiró hondo y apretó el celular con fuerza, decidido a actuar cuando llegara el momento.

El fiscal continuó con su acusación teatral: “Un hombre que vive en las calles no tiene moral ni principios. Él robó, señoría”. Eduardo temblaba y lloraba, pero su voz era ahogada por el desprecio de la sala. El abogado bajó la cabeza, derrotado. El juez miró el reloj, cansado. Parecía que se decidiría el destino de un inocente sin importar la verdad.

De repente, la puerta se abrió y Gabriel entró con paso decidido, rostro rojo y mirada firme. “Señoría, está a punto de condenar a un inocente”, gritó con valentía. La sala estalló en risas y murmullos. El juez ordenó que sacaran al niño, pero Gabriel no se movió.

“¡Tengo pruebas!”, insistió, levantando su celular. El fiscal, impaciente, cruzó los brazos: “Esto no es un programa de televisión, niño”. Y entonces Gabriel pronunció la frase que cambiaría todo: “Suelten al mendigo y les diré quién es realmente culpable”.

Un silencio absoluto cayó en la sala. Gustavo, el empresario, cruzó las piernas nervioso, sus ojos fulminaban de irritación. “¿Esto es un circo?”, murmuró a su abogado, pero Gabriel lo enfrentó: “Sé lo que hiciste”.

El fiscal se rió con desdén. “¿Sabes con quién hablas, niño?”. Gabriel avanzó hacia el centro del tribunal, cada paso un desafío para quien creía poder comprar la verdad. Eduardo levantó la mirada por primera vez, sorprendido. La esperanza renació en sus ojos cansados.

El juez auxiliar susurró algo al oído del juez principal, quien vaciló y luego dijo: “Está bien, niño, pero esto es una audiencia seria. Si mientes, serás responsable”. Gabriel limpió el sudor de su frente y respondió: “Solo quiero que la verdad salga a la luz”.

El juez dio la señal para que mostrara lo que tenía. Gabriel puso el celular sobre la mesa, temblando. El fiscal se burló: “Un video de niño no cambiará nada”. Pero todos querían verlo. El juez presionó play y en la pantalla apareció la imagen de Gustavo entregando un paquete envuelto a un hombre en un callejón. Al fondo, Eduardo ayudaba a un niño caído: era Gabriel.

La sala estalló en alboroto. El juez ordenó detener el video. El fiscal palideció. “Imposible”. Helena, temblando, dijo: “Este collar no es mío”. La verdad comenzaba a emerger, desnudando las máscaras de una élite acostumbrada a manipularlo todo.

Gustavo se levantó gritando que era una farsa, pero sus palabras sonaban vacías. El juez, incrédulo, le dijo: “Señor Nogueira, usted aparece en el video”. El empresario forzó una sonrisa. Gabriel replicó: “No es montaje, lo grabé escondido y puedo mostrar el original”.

La valentía del niño silenció a los más arrogantes. Eduardo lloraba, escondiendo el rostro. “Dios mío”, susurró. El juez pidió la pericia inmediata y afirmó: “Este caso no será decidido a ciegas”.

La tensión aumentaba. El fiscal, ahora en pánico, intentó retomar el control. “Señoría, este niño pudo haber sido coaccionado”. El juez respondió con firmeza: “O es el único que tuvo el valor de decir la verdad”. La sala aplaudió tímidamente.

Gustavo sudaba mientras Helena parecía al borde del colapso. “Nunca dije que fue él”, murmuró. El juez la miró: “¿Confirma que el collar no es el suyo?”. Ella asintió. Un gemido colectivo recorrió la sala: la mentira había sido descubierta.

Gabriel continuó: “Él me salvó ese día. Caí en una zanja y este hombre me sacó. Me dio su abrigo para que no tuviera frío. Luego lo llamaron ladrón”. Su voz infantil era más poderosa que cualquier argumento.

El juez cerró los ojos, conmovido. “Dios mío, ¿qué estamos haciendo aquí?”. La verdad no solo exponía mentiras, sino una sociedad que juzga por apariencia. Los periodistas, antes entretenidos por la desgracia de un mendigo, ahora corrían para registrar cada palabra del niño.

El público se transformó en un jurado moral. Gabriel siguió: “Podría haber contado todo el día de la detención, pero se quedó callado, aunque lo humillaran”. El juez preguntó a Eduardo por qué no habló antes. “Porque nadie creería a un mendigo. Pensarían que inventé para salvarme”.

La confesión emocionó hasta a los policías. “Pero usted salvó a un niño sin esperar nada a cambio”, insistió el juez. “Solo quería paz”, respondió Eduardo.

Gabriel reveló que Gustavo intentó sobornarlo para borrar el video. “Tenía miedo, fingí aceptar, pero escondí la prueba”. El juez ordenó investigar la obstrucción de justicia. Gustavo, furioso, fue silenciado por el juez.

El tribunal se convirtió en un símbolo de justicia, con Gabriel y Eduardo como emblemas de coraje e inocencia. El juez pidió disculpas públicas y reconoció que la justicia había sido ciega.

Eduardo perdonó a Gustavo, quien no pudo responder. Fue un momento de humanidad pura, raro en tribunales donde la ley a menudo mata el espíritu.

Fuera, la gente aplaudía a Eduardo y Gabriel, quienes caminaban juntos hacia un nuevo comienzo. La verdad había triunfado.

A partir de ese día, la historia de un mendigo y un niño valiente inspiró a toda una nación. Cambió leyes, conciencias y corazones.

Y así, la justicia, renovada y humana, volvió a brillar, recordándonos que la verdad, aunque humillada, jamás será derrotada.

.