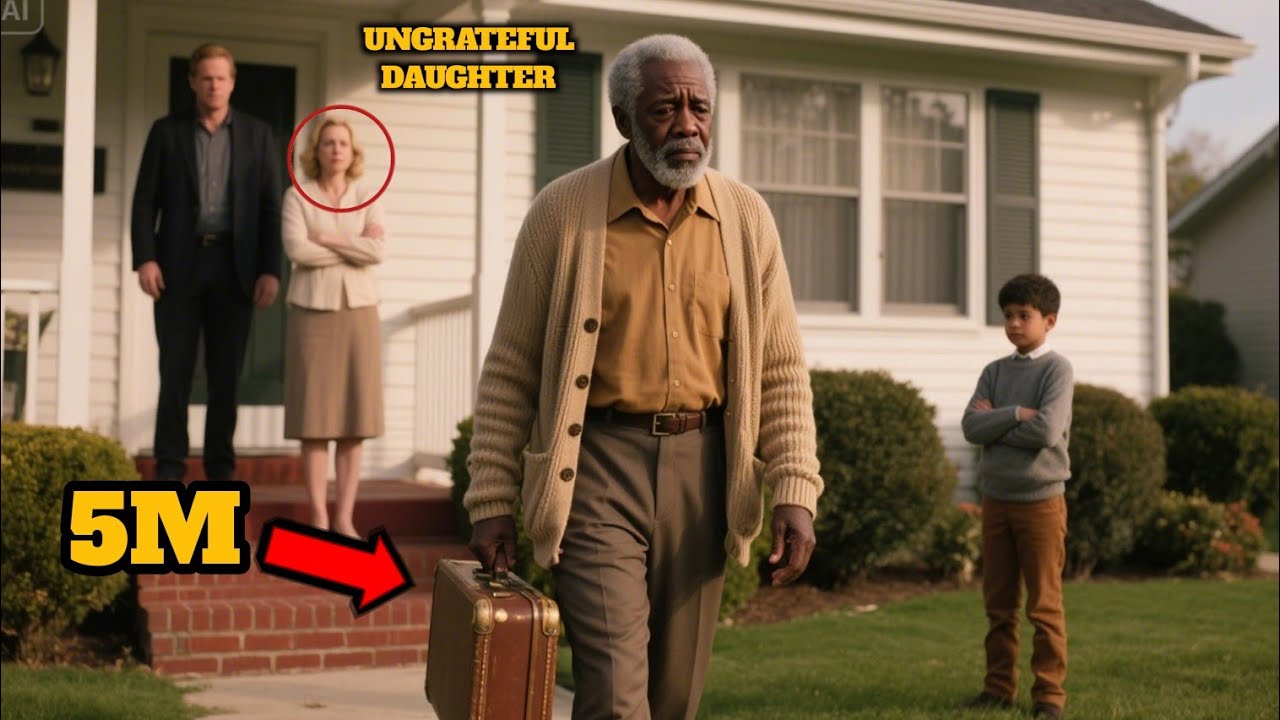

Una mujer desagradecida echó a su padre adoptivo negro… sin saber que él ocultaba cinco millones de dólares y un secreto capaz de cambiarlo todo

.

.

.

.

.

En un barrio tranquilo a las afueras de Atlanta, Georgia, entre robles altos y musgo español, vivía un hombre llamado Elijah Walker. Tenía sesenta y ocho años, la piel marcada por los años y el trabajo, las manos ásperas de carpintero y una voz suave que parecía hecha para consolar. Su corazón, decían los vecinos, era de oro. Elijah nunca tuvo hijos propios. Él y su difunta esposa Lorraine lo intentaron durante años, pero tras dos abortos y una adopción fallida, aceptaron su destino con dignidad. El destino, sin embargo, tenía otros planes.

Una noche lluviosa de febrero, veintitrés años atrás, Elijah encontró algo que cambiaría su vida para siempre: una bebé envuelta en una toalla rosa, dejada en los escalones de la iglesia bautista donde Elijah trabajaba como conserje. El papel prendido a la manta decía: “Se llama Emily. No puedo criarla. Por favor, dale una vida mejor.” Sin firma, sin rastro, solo una niña de ojos azules tormentosos y un llanto suave.

Elijah la llevó a casa esa misma noche. Lorraine lloró al verla. “Dios nos la dio”, susurró, y desde ese momento Emily fue suya. Una niña blanca criada por padres negros en el sur profundo no era tarea fácil. Hubo miradas, susurros, preguntas. Pero Elijah no se dejó intimidar. Le enseñó a Emily a andar en bicicleta, a arreglar tuberías, a doblar la bandera. Le enseñó que la bondad era más fuerte que el odio. Por un tiempo, solo un poco de tiempo, Emily también lo creyó.

Pero el mundo creció junto con ella. Cuando llegó a la secundaria, todo cambió. Lorraine falleció de cáncer de mama cuando Emily tenía quince años. Con la muerte de su madre, algo en Emily se endureció. Se volvió distante, amarga, avergonzada.

—Tú no me entiendes —decía—. No eres mi verdadero padre.

Elijah se sentaba en el porche en silencio, viéndola alejarse más y más. Pero nunca dejó de amarla. Nunca dejó de asistir a sus partidos de fútbol, nunca dejó de prepararle sus waffles favoritos los domingos, nunca dejó de rezar por ella. Pero Emily ya había empezado a borrar el amor en el que fue criada.

Cuando fue aceptada en la universidad, ni siquiera permitió que Elijah la llevara.

—El papá de mi amiga vendrá. Es más fácil así —le escribió por mensaje.

Elijah la vio partir con una sonrisa forzada, saludando la nuca de su hija mientras el auto se alejaba.

Cuatro años después, Emily regresó, pero no para reconectar. Volvió con un título, un novio nuevo llamado Ryan y algo más peligroso que el enojo: vergüenza. Miraba a Elijah no como a un padre, sino como a una carga.

—No puedo seguir explicando nuestra historia —le dijo una noche—. Es raro, ¿ok? La gente no lo entiende.

Elijah solo asintió, el corazón roto, conteniendo las lágrimas. Nunca alzó la voz, nunca exigió gratitud. Solo pidió una cosa:

—No olvides quién estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo.

Pero Emily ya había olvidado.

Todo empezó con pequeñas cosas. Emily dejó de invitar a Elijah a cenar. Cambió las cerraduras sin avisarle. Fruncía el ceño cuando él arreglaba cosas en la casa, la misma casa que Elijah puso a su nombre tras la muerte de Lorraine, pensando en su futuro.

—No tienes que jugar al hombre de la casa, Elijah —decía, saltándose intencionalmente la palabra “papá”.

Y llegó el día en que todo se rompió. Era un domingo por la tarde. Elijah trabajaba en el jardín, con su viejo sombrero de paja, tarareando una canción de Sam Cooke. Emily salió apresurada, el rostro rojo, agitando un papel.

—¿Qué diablos es esto? —espetó.

Era un aviso bancario, un cheque que Elijah había depositado en una cuenta inactiva, una que Emily no conocía.

—Es mi dinero, niña. Solo un poco de ahorros para la jubilación —respondió con calma.

—¿Por qué no está a mi nombre? Dijiste que me dejarías todo —gritó.

—No es cuestión de confianza, es cuestión de responsabilidad. Todavía estás aprendiendo a cargar con eso.

Emily explotó.

—Ya no quiero vivir así. No soy tu caso de caridad. Soy una mujer adulta y no necesito tu aprobación ni tus lecciones.

Elijah intentó calmarla, poniendo una mano en su hombro. Ella la apartó de un manotazo.

—¡Fuera de mi casa! —gritó—. ¡Me oíste! ¡Vete! Aquí no perteneces.

Los vecinos miraban desde los porches. Uno incluso grabó. Elijah soltó la pala. Por primera vez en veintitrés años, Elijah se alejó de la casa que construyó, del jardín que amaba y de la hija que crió. No empacó nada, solo se fue. Emily no lo siguió. En cambio, publicó el video en línea, pintando a Elijah como manipulador, controlador, incapaz de dejarla crecer. El clip se viralizó. Extraños la felicitaron por enfrentar su pasado. Y Elijah desapareció. Nadie supo dónde se fue.

Por meses, Emily disfrutó de su libertad. Salía de fiesta, viajaba, se comprometió con Ryan. Pero la libertad traía consecuencias: cuentas, hipoteca, impuestos. Descubrió que la casa venía con deudas que no entendía. Elijah, el viejo Elijah, había estado manejando todo.

Entonces llegó la carta. Un sobre grueso apareció bajo su puerta, sin remitente. Solo una frase en el frente:

“Nunca preguntaste quién era yo antes de ser tu padre.”

Dentro, documentos legales, financieros, escrituras de propiedad, balances de cuentas en el extranjero, un testamento. Emily quedó boquiabierta. Elijah Walker no era solo un carpintero jubilado. Era inversionista silencioso en tres empresas madereras, dueño de tierras en Mississippi y sobreviviente de un caso de encarcelamiento injusto en 1983 que le otorgó 2.4 millones de dólares, dinero que nunca tocó. Había crecido, se diversificó, se multiplicó. Patrimonio total: 5.1 millones de dólares. Todo en un fideicomiso para Emily Lorraine Walker, pero bajo una condición: debía leer una carta en persona, entregada con humildad. Tenía que encontrar a Elijah y pedirle perdón.

Le tomó tres meses. Buscó en hospitales, refugios. Finalmente, en un pueblo pequeño a dos horas al norte, lo encontró. Elijah estaba de voluntario en una cocina comunitaria, con el mismo sombrero de paja, sirviendo sopa.

Emily se acercó. Elijah la miró, tranquilo, mayor.

—Vine a decir… lo siento —dijo ella, ahogando las lágrimas—. No sabía. No te vi.

Elijah la miró a los ojos.

—Nunca preguntaste —respondió.

Emily se arrodilló.

—Por favor, te necesito.

Elijah le entregó una carta, la última. Decía:

“Esto nunca fue por dinero. Fue por memoria. Te di todo lo que tenía: mi nombre, mi amor, mi hogar. Pero el respeto debes devolverlo. Si estás leyendo esto, significa que has recordado quién fui. No una billetera, no una carga, sino un padre. Y si aún me ves así, entonces todo lo que tengo sigue siendo tuyo.”

Emily se derrumbó en sus brazos, llorando. Por primera vez en años, lo llamó papá. Pero el dinero, no lo aceptó. Creó una fundación con el nombre de Elijah para niños sin padre. Vendió la casa, restauró el jardín. Elijah regresó a vivir con ella, esta vez con su permiso. Y cada domingo hacían waffles juntos. Sin cámaras, sin juicios, solo amor.

Con el paso de los meses, la relación de Emily y Elijah se transformó. El dolor se fue haciendo espacio para la comprensión. Emily, ahora adulta, entendía que el amor de su padre adoptivo no era una deuda por saldar, sino un regalo inmenso que ella había ignorado por miedo y vergüenza. El jardín floreció de nuevo, y los vecinos, antes testigos de la humillación, ahora veían a Elijah y Emily juntos, riendo, plantando flores, cocinando en la terraza.

La fundación Elijah Walker para Niños Sin Padre creció rápido. Emily dedicó su tiempo y energía a ayudar a otros niños abandonados, a construir hogares de acogida, a dar becas para estudios. Cada vez que contaba su historia en conferencias o entrevistas, hablaba de la importancia de la dignidad, del respeto y del perdón.

—Mi papá me enseñó que el amor no depende del color de la piel ni de la sangre —decía Emily—. Depende de lo que uno está dispuesto a dar y a recibir.

Elijah, por su parte, se convirtió en mentor de jóvenes voluntarios en la fundación. Su historia de superación, de injusticia y de generosidad inspiró a muchos. El dinero, que durante años había guardado con humildad, ahora servía para cambiar vidas.

Un día, Emily recibió una carta de uno de los niños beneficiados por la fundación. Decía:

“Gracias, señora Emily. Hoy tengo un hogar. Y sé que, aunque mi papá no está conmigo, alguien en el mundo todavía puede quererme como usted y el señor Elijah.”

Emily lloró al leerla. Comprendió que el ciclo de abandono y resentimiento podía romperse, que la memoria no era solo dolor, sino también esperanza.

Elijah envejeció con serenidad. Cada domingo, los waffles se convirtieron en ritual sagrado. No faltaba nunca el jarabe de maple ni las risas. Emily aprendió a escuchar, a preguntar, a reconocer los silencios de su padre. Elijah le contó historias de su juventud, de Lorraine, de los años difíciles, de los sueños que nunca dejó morir. Emily escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra era un tesoro.

La casa restaurada se llenó de vida. Los niños de la fundación visitaban a menudo, ayudaban en el jardín, aprendían carpintería con Elijah. La comunidad, antes indiferente, ahora respetaba y admiraba a la familia Walker.

Ryan, el novio de Emily, aprendió a querer a Elijah. Lo acompañaba a pescar, lo ayudaba con reparaciones. Elijah, con paciencia, le enseñó que ser hombre no era cuestión de fuerza, sino de bondad.

Años después, cuando Elijah falleció, la ciudad entera asistió a su funeral. Emily habló ante todos, con voz firme y lágrimas en los ojos.

—Mi papá me enseñó que el amor no se exige, se ofrece. Que el respeto no se compra, se gana. Que la familia no es quien te da la vida, sino quien te la sostiene. Hoy sé que nunca estuve sola, porque él siempre estuvo ahí, incluso cuando yo no lo veía.

El legado de Elijah continuó. La fundación creció, la casa se convirtió en refugio, el jardín en símbolo de renacimiento. Emily, ya madre, enseñó a sus hijos lo que aprendió con Elijah: que el perdón es la mayor riqueza y que el amor, cuando se da sin condiciones, puede sanar cualquier herida.

En cada rincón del barrio, la historia de Elijah y Emily se contaba como una lección. No solo para América y el Reino Unido, sino para todo aquel que alguna vez olvidó preguntar quién era la persona detrás del sacrificio.

Porque en la vida, lo que se pierde por orgullo solo se recupera con humildad. Y el verdadero tesoro no está en el dinero, sino en la memoria y el respeto.

Así, cada domingo, en la mesa de la casa Walker, el aroma de los waffles y el eco de la risa recordaban que el amor, cuando es verdadero, nunca se tira a la basura.