A los 18 años, la ofrecieron a un granjero viudo con tres hijos… pero lo que él hizo fue inesperado.

Helena y el Viudo: Una Historia de Amor Silencioso

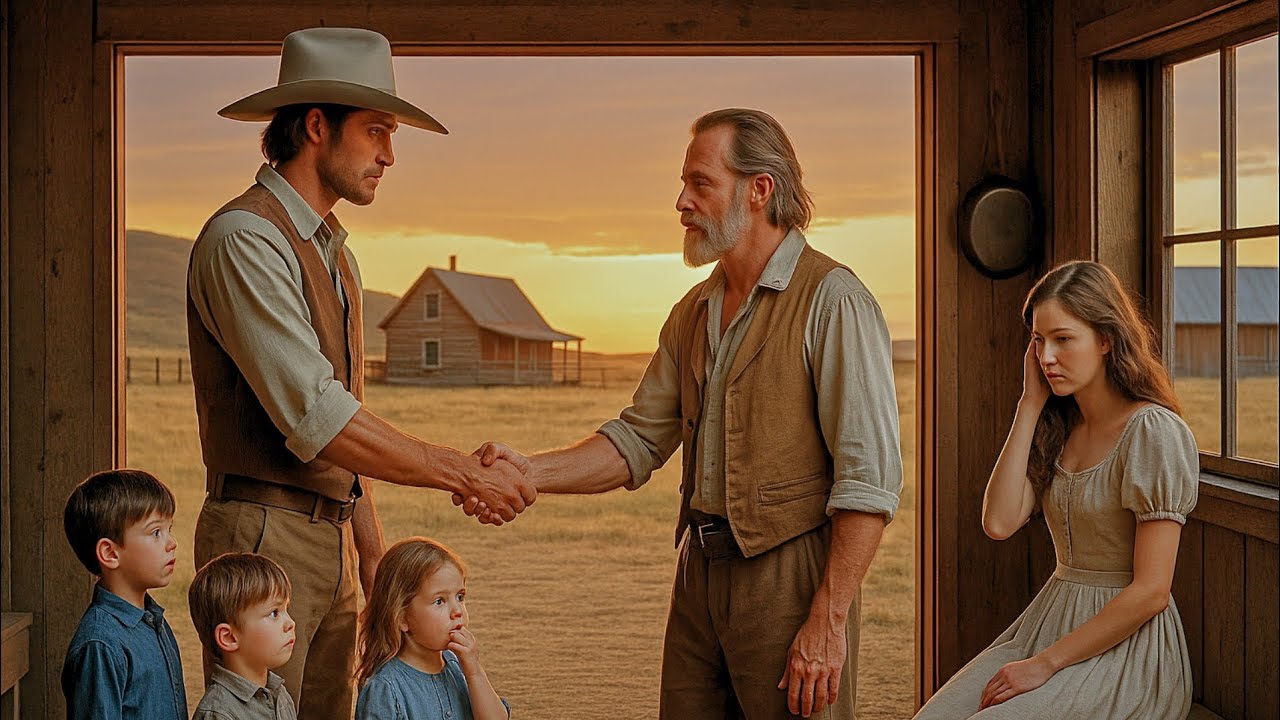

Tenía solo 18 años cuando su padre estrechó la mano de un viudo, un hombre de voz grave y mirada cansada, sellando un acuerdo que cambiaría su vida para siempre. Helena permaneció inmóvil, con el corazón apretado, mientras el sol poniente se tragaba la pequeña hacienda donde pasaría el resto de sus días. Junto al hombre, tres niños la observaban en silencio, con ojos curiosos pero desconfiados. Nadie le preguntó qué quería. Nadie se interesó por saber si su corazón soñaba con algo más. Fue en ese instante, entre el brillo del sol y el apretón de manos, que su destino comenzó a cambiar.

.

.

.

Helena tenía el cabello castaño que brillaba como el trigo maduro al sol y unos ojos que reflejaban tanto inocencia como miedo. Cuando su padre la ofreció como esposa a António Duarte, un viudo que necesitaba ayuda para criar a sus hijos, apenas pudo respirar.

—Es un buen hombre —dijo su padre, intentando justificar lo injustificable—. Necesita a alguien que lo ayude con los niños.

Pero Helena sabía la verdad. Ese gesto no era más que un intento desesperado de su padre por salvar a su familia de la miseria y las deudas. Era un matrimonio de necesidad, no de amor.

António, por su parte, no era un mal hombre. Era alguien endurecido por la vida en el campo, marcado por la pérdida de su esposa, que lo había dejado con tres hijos pequeños. Aceptó el acuerdo con el corazón pesado, creyendo que podía ofrecerle un techo, comida y estabilidad a la joven, y tal vez, con el tiempo, un hogar.

Cuando Helena llegó a la hacienda, el viento soplaba frío y el sonido de las cigarras parecía lamentar el destino de aquella muchacha. Los niños, curiosos, la miraban desde lejos, sin saber si debían llamarla “mamá” o tratarla como a una extraña.

Los primeros días en la hacienda

Los primeros días estuvieron llenos de silencio y distancia. Helena se levantaba antes del amanecer para ayudar con las tareas: ordeñaba las vacas, barría el patio y cocinaba para los niños. Apenas hablaba. António la observaba desde lejos, notando que había más dulzura que miedo en sus gestos.

Con el tiempo, los niños comenzaron a acercarse. Tomás, el mayor, de ocho años, fue el primero en llamarla “mamá”. Helena lloró en silencio esa noche, sintiendo por primera vez que tal vez podría amar a esos niños como si fueran suyos.

Sin embargo, el pueblo era cruel. Las personas murmuraban a sus espaldas, reían y la llamaban “la esposa comprada”. Helena fingía no escuchar, pero cada palabra era como una espina en su corazón. António, avergonzado, intentaba protegerla de los comentarios, y poco a poco, entre ellos comenzó a crecer un respeto silencioso. No era amor, al menos no todavía, pero había cuidado, comprensión, y eso, en el árido sertão, ya era mucho.

La llegada de un forastero

Una tarde, un forastero llegó a la hacienda. Era un joven comerciante llamado Elías, que viajaba de pueblo en pueblo vendiendo mercancías. Tenía una sonrisa fácil y ojos que parecían leer el alma de las personas.

Helena lo reconoció de inmediato. Había sido su amigo de infancia, el único que alguna vez le prometió sacarla de aquel lugar. Cuando él la vio con su vestido sencillo y su mirada apagada, el brillo en sus ojos desapareció. En ese instante, Helena comprendió que las promesas de juventud mueren demasiado rápido cuando la pobreza aprieta el pecho.

Elías se quedó dos días en la hacienda negociando ganado con António. Durante ese tiempo, Helena lo evitó, pero sus miradas decían más de lo que sus palabras podían expresar. António, aunque no era un hombre celoso, notó el silencio incómodo durante la cena de la segunda noche.

—Quien tiene el corazón atrapado en el pasado nunca podrá construir un futuro —dijo António con calma, mientras cortaba un trozo de pan.

Helena bajó la cabeza, sintiendo el peso de la vergüenza. Elías partió al amanecer, dejando tras de sí el rastro de su carreta en el polvo… y en el corazón de Helena.

El cambio en Helena

Con el paso de los meses, Helena comenzó a adaptarse a la vida en la hacienda. Ayudaba a António en los campos, aprendía el ritmo de la tierra y el valor de cada cosecha. Sus manos, antes delicadas, ahora estaban llenas de callos. Pero algo nuevo crecía dentro de ella: una serenidad que venía del trabajo honesto y de las risas de los niños.

António, por su parte, comenzó a sonreír de nuevo. Por las noches, se sentaban juntos en el porche, y él le contaba historias sobre su difunta esposa. Helena lo escuchaba con respeto, pero también con un sentimiento nuevo que no sabía cómo describir. Era un amor tímido, inesperado, que nacía de la convivencia diaria y del dolor compartido.

Parecía que finalmente habían encontrado un equilibrio. Pero el destino aún no había terminado su juego.

La decisión de Helena

Una mañana fría, Helena encontró un billete escondido bajo la ventana. Era de Elías. Le pedía que se encontrara con él junto al río al atardecer. Decía que podía llevarla lejos, que el mundo era demasiado grande para que ella muriera allí, atrapada en una vida que no había elegido.

El corazón de Helena latía con fuerza. Pasó todo el día dividida entre el deber y el deseo, entre la promesa de libertad y la gratitud hacia António, quien le había dado un hogar cuando más lo necesitaba.

Al caer la tarde, fue al río. Allí estaba Elías, con su caballo preparado y una mirada ardiente.

—Ven conmigo, Helena. Nadie tiene que saberlo —dijo él, extendiendo la mano hacia ella.

Helena lo miró, pero en el reflejo del agua vio los rostros de los tres niños. Pensó en António, en la forma en que limpiaba el sudor de su frente después de un día de trabajo y en cómo siempre decía que “la tierra es dura, pero justa”.

En ese momento, comprendió que el amor verdadero no siempre llega con grandes promesas, sino con gestos silenciosos.

Dio un paso atrás y, con lágrimas en los ojos, respondió:

—Ya tengo un hogar.

Elías bajó la cabeza, resignado, y partió sin mirar atrás.

Cuando Helena regresó a la hacienda, António la esperaba en el porche. Su mirada era firme, pero había algo roto en ella.

—Lo sabía —dijo simplemente.

Helena cayó de rodillas frente a él, llorando.

—Volví porque ahora sé quién soy. Y lo que tengo aquí, nadie puede comprarlo.

António extendió la mano y la ayudó a levantarse. Por primera vez, la abrazó de verdad, sin culpa, sin deudas, sin promesas. Solo amor.

La reconstrucción de una vida

Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Helena aprendió a sonreír sin miedo, a cantar mientras lavaba la ropa y a encontrar belleza en las pequeñas cosas. Las risas de los niños llenaban la casa, y la hacienda comenzó a florecer como nunca antes.

El pueblo, que antes la juzgaba, empezó a respetarla. Ya no era “la esposa comprada”, sino una mujer fuerte que había encontrado su lugar en el mundo.

Años después, cuando António enfermó, fue Helena quien cuidó de él hasta el final. Sostuvo su mano, como aquel día en que todo comenzó, y le devolvió el amor que él había sembrado en silencio.

En su lecho de muerte, António le dijo:

—Me devolviste la vida que creí perdida.

Con voz serena, Helena respondió:

—Y usted me enseñó que el amor puede nacer incluso del silencio.

El legado de Helena

Después de la partida de António, Helena se quedó mirando el atardecer desde la ventana, el mismo atardecer que la había visto llegar asustada y frágil tantos años atrás. Pero ahora era otra. Era fuerte. Era dueña de sí misma.

El viento soplaba entre los campos, trayendo consigo lo que parecía ser la voz de António:

—La vida no nos da lo que pedimos, Helena, sino lo que necesitamos para aprender a amar.

Esa tarde dorada, los hijos, ahora adultos, se reunieron a su alrededor. Helena sonrió, sabiendo que todo había valido la pena. Porque a veces, lo que comienza como un sacrificio puede convertirse en la historia más hermosa que el alma puede guardar.

Y así, en un rincón perdido del sertão, Helena demostró que incluso los comienzos más difíciles pueden transformarse en algo extraordinario.