El niño en la tumba: Un eco de amor eterno

Un susurro en el viento

El viento de febrero aullaba entre los sauces del panteón San Lorenzo, en las afueras de Xochimilco, Ciudad de México, levantando remolinos de hojas secas que danzaban sobre las lápidas desgastadas. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como un lienzo roto, y el aroma húmedo de la tierra se mezclaba con el perfume dulzón de las flores de cempasúchil que alguien había dejado en una tumba cercana. Andrés Castillo, de 42 años, caminaba por el sendero de grava, sus pasos resonando con un eco pesado, como si cada uno cargara el peso de los últimos cinco años. Su abrigo negro ondeaba ligeramente, y en sus manos, protegidas por guantes de cuero, llevaba un ramo de cempasúchil, las flores que Elena, su esposa, siempre había amado.

El panteón, enclavado entre los canales de Xochimilco, era un lugar de contrastes: lápidas modestas de concreto compartían espacio con mausoleos de mármol cubiertos de musgo, algunos adornados con veladoras parpadeantes, otros olvidados bajo el peso del tiempo. Andrés se detuvo frente a una lápida de cantera gris, sencilla pero digna, que parecía resistir el paso de los años con una quietud solemne. Elena Morales de Castillo, 1980-2020. Siempre en nuestros corazones. Las letras, talladas con precisión, brillaban bajo la luz tenue del atardecer. Andrés se arrodilló, colocando el ramo con cuidado, sus dedos rozando el nombre grabado como si pudiera tocarla a través de la piedra. “Cinco años, mi amor,” susurró, su voz quebrándose en el viento. “Y sigo perdido sin ti.”

Elena había sido su faro, la risa que llenaba las mañanas en su casa de Coyoacán, el calor de las noches compartiendo café de olla en el balcón, el susurro de su voz diciendo “te amo” en los días más oscuros. Su muerte, un accidente en la carretera a Cuernavaca, había sido un golpe brutal. Un conductor borracho, un volantazo, y el mundo de Andrés se desmoronó en un instante. Él, un empresario exitoso dueño de Café Raíz, una cadena de cafeterías que había conquistado la Ciudad de México, lo tenía todo en apariencia: dinero, prestigio, una casa en Polanco con ventanales que miraban al horizonte. Pero sin Elena, todo era cenizas. Cada año, en el aniversario de su muerte, venía aquí, no para hablar, sino para sentirla, como si el viento de Xochimilco pudiera llevarle sus palabras al cielo.

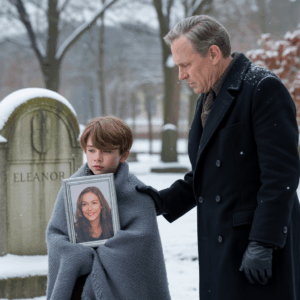

Cerró los ojos, dejando que el frío le mordiera la piel, cuando un sonido suave, como un suspiro, lo arrancó de su duelo. Frunció el ceño, girando la cabeza lentamente. Entonces lo vio. Sobre la lápida de Elena, envuelto en una cobija raída que apenas cubría su cuerpo tembloroso, yacía un niño de no más de seis años. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y sus manos pequeñas apretaban una fotografía vieja, tan gastada que los bordes estaban rotos. El niño temblaba, su respiración formando nubes de vaho en el aire frío.

Andrés se quedó paralizado, el ramo de cempasúchil cayendo al suelo. ¿Quién era este niño? ¿Qué hacía aquí, solo, en un cementerio al anochecer? Su primer instinto fue correr, alertar a alguien, pero algo en la fragilidad del pequeño lo detuvo. Se acercó con cuidado, arrodillándose junto a la lápida. “Oye, pequeño,” dijo, suavizando la voz para no asustarlo. “¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?”

El niño abrió los ojos, grandes y oscuros, llenos de una mezcla de miedo y cansancio. “No me corras,” murmuró, su voz apenas audible, temblando como las hojas a su alrededor. “Solo quería dormir aquí… con mi mamá.” Señaló la lápida con un dedo pequeño, y Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.

“¿Tu mamá?” repitió, incrédulo. Miró la lápida, luego al niño, y de nuevo a la lápida. Era imposible. Él y Elena nunca tuvieron hijos. Habían soñado con una familia, elegido nombres —Santiago para un niño, Lucía para una niña—, pero el destino no les dio la oportunidad. “Eso no puede ser,” dijo, más para sí mismo que para el niño. Entonces, el pequeño giró la fotografía, y el corazón de Andrés se detuvo. Era Elena, joven, con el cabello suelto y un vestido azul que él recordaba de sus primeros años juntos. Sonreía, con esa chispa en los ojos que lo había enamorado. La foto estaba arrugada, desvaída, pero no había duda: era ella.

El eco de un secreto

Andrés no sabía cómo reaccionar. Una parte de él quería gritar, exigir respuestas al viento, a la lápida, al universo. Pero el niño, Nathan, lo miraba con tal vulnerabilidad que Andrés se obligó a calmarse. “¿Cómo te llamas?” preguntó, su voz temblando. “Nathan,” respondió el pequeño, apretando la foto contra su pecho. “Y ella es mi mamá. Me lo dijo Rosa.” Andrés frunció el ceño. “¿Quién es Rosa?” Nathan dudó, mirando al suelo. “La señora del albergue. Ella me dio la foto.”

Con el corazón latiendo a mil, Andrés convenció a Nathan para que lo acompañara a su camioneta, ofreciéndole una chamarra y un termo de chocolate caliente que llevaba para el camino. El niño, agotado y hambriento, aceptó con cautela, como si temiera que fuera una trampa. Mientras conducían hacia la ciudad, Andrés llamó a Javier, un amigo policía que trabajaba en la fiscalía. “Necesito que investigues algo,” dijo, manteniendo la voz baja para no alarmar a Nathan. “Un niño apareció en la tumba de Elena. Dice que es su hijo. Necesito saber quién es y de dónde viene.”

En el trayecto, Nathan habló poco, pero cada palabra era un puñal. Vivía en un albergue en Iztapalapa, pero se escapaba cada semana para dormir en la tumba de “su mamá”. La foto, explicó, se la había dado Rosa, una trabajadora del albergue que le dijo que era su madre. No sabía quién era su padre, ni por qué estaba solo. “Me gusta estar ahí porque siento que ella me cuida,” dijo, mirando por la ventana, su voz tan frágil que parecía romperse. Andrés sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar a Elena como madre de alguien más, pero la foto no mentía. Y esos ojos, los ojos de Nathan, tenían el mismo brillo que los de Elena.

En su casa en Polanco, Andrés instaló a Nathan en la sala, envolviéndolo en una manta gruesa y pidiéndole una sopa de tortilla a la fonda de la esquina. Mientras el niño comía, sorbiendo el caldo con cuidado, Javier llegó con una carpeta bajo el brazo. “No hay registros de que Elena tuviera un hijo,” dijo, sentándose frente a Andrés. “Pero encontramos a Rosa Díaz, la mujer que le dio la foto a Nathan. Trabajó en un refugio para mujeres en Tlalpan hace siete años. Dice que conoció a Elena cuando estaba embarazada. Según ella, Elena dio a luz a un niño y lo dejó en adopción. No quiso que lo supieras porque… tenía miedo de perderte.”

Andrés sintió que el aire se le escapaba. Se apoyó en el respaldo del sillón, intentando procesar las palabras. Elena, su Elena, ¿había tenido un hijo y nunca se lo dijo? Recordó las noches en que ella parecía ausente, mirando por la ventana con un peso que él nunca entendió. Pensó que era el estrés de su trabajo como diseñadora, o tal vez la presión de no poder tener hijos juntos. Pero ahora, todo cobraba sentido. “¿Dónde está esa mujer?” preguntó, su voz tensa como alambre. Javier le dio una dirección en Iztapalapa. “Pero ten cuidado, Andrés. Rosa no está bien. Tiene antecedentes… problemas con adicciones. No es de fiar.”

Andrés miró a Nathan, que jugaba con una cuchara, ajeno a la tormenta que se desataba en su mente. Decidió que iría a buscar respuestas, pero primero, Nathan necesitaba un lugar seguro.

La búsqueda de la verdad

Al día siguiente, Andrés dejó a Nathan con Doña Rosaura, una vecina de Coyoacán que había sido amiga de Elena y siempre le había ofrecido su apoyo. “Cuídalo como si fuera tuyo,” le dijo Andrés, entregándole una mochila con ropa limpia para el niño. Luego, condujo hasta Iztapalapa, a un callejón donde las casas de block se amontonaban entre cables sueltos y el eco de una cumbia lejana. Rosa Díaz vivía en una casa pequeña, con paredes agrietadas y un patio lleno de trastos. Abrió la puerta con recelo, su rostro demacrado mostrando años de lucha. “¿Qué quiere?” preguntó, cruzando los brazos.

“La verdad sobre Nathan,” dijo Andrés, sin rodeos. “Dijiste que Elena era su madre. Quiero saber cómo lo sabes.” Rosa suspiró, invitándolo a pasar a una sala que olía a humedad y café rancio. Sacó una caja de cartón de debajo de una mesa y extrajo una carta arrugada, escrita a mano. “Elena me la dio hace siete años,” explicó. “Estaba sola, embarazada, sin un peso. La conocí en el refugio de Tlalpan, donde yo trabajaba como voluntaria. Me pidió ayuda. Dio a luz a un niño, pero no podía quedárselo. No tenía dónde vivir, ni trabajo estable. Lo dejó en adopción, pero me dio esta carta y la foto para que se las entregara al niño cuando creciera.”

Andrés tomó la carta, sus manos temblando. Era la letra de Elena, elegante y precisa, la misma que había visto en notas de amor y listas de pendientes. “Si algún día encuentras a mi hijo, dile que lo amé desde que supe que existía. No pude quedarme con él, pero siempre será mi pequeño. Si Andrés lo sabe, dile que lo siento. No quería que cargara con mi pasado.” Las palabras lo atravesaron como una daga. Elena había llevado ese secreto sola, por miedo a que él no lo entendiera, a que la juzgara. Andrés sintió una mezcla de dolor y culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no vio las grietas en su alma?

“¿Quién es el padre?” preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa negó con la cabeza. “No lo sé. Elena nunca lo dijo. Solo hablaba de ti, de cuánto te amaba. Decía que eras su mundo, pero que este niño era algo que no podía compartir.” Andrés salió de la casa con la carta apretada en la mano, el corazón hecho pedazos. Elena había sacrificado una parte de sí misma para protegerlo, y ahora, Nathan estaba aquí, como un eco de su amor.

El peso del pasado

De vuelta en Polanco, Andrés pasó la noche mirando la carta, sentado en el balcón donde él y Elena solían tomar café. Recordó sus peleas, pocas pero intensas, sobre el futuro. Elena siempre había querido adoptar, pero él, obsesionado con construir su empresa, siempre lo posponía. “Ya habrá tiempo,” decía. Ahora, el tiempo se le había escapado, y Nathan era la prueba de que Elena había amado más allá de lo que él podía imaginar.

Decidió no dejar a Nathan solo otra vez. Contactó a un abogado amigo, Miguel, para iniciar el proceso de custodia. Pero no fue fácil. Rosa, la madre adoptiva de Nathan, reapareció, exigiendo recuperarlo. “Es mi hijo,” dijo en una reunión tensa en la fiscalía, su voz quebrada por la desesperación. Pero los antecedentes de Rosa —abandono, adicciones, un historial de negligencia— la descalificaron. Andrés, con la ayuda de Javier y Miguel, reunió pruebas de su estabilidad: una casa propia, ingresos sólidos, un entorno seguro. En tres meses, Nathan fue oficialmente su hijo, inscrito como Nathan Castillo Morales, un nombre que unía el pasado y el futuro.

Pero la transición no fue sencilla. Nathan, aunque pequeño, cargaba sus propios fantasmas. A veces despertaba gritando, soñando con el albergue, con el frío de las noches en la calle. Andrés, que nunca había sido padre, aprendió a calmarlo, a sentarse a su lado hasta que se dormía, a contarle cuentos de chinampas y trajineras que inventaba sobre la marcha. Contrató a una terapeuta, Sofía, que ayudó a Nathan a hablar de su miedo al abandono. “No quiero que me dejes,” le decía el niño, abrazándolo con fuerza. Andrés, con lágrimas en los ojos, respondía: “Nunca, pequeño. Nunca.”

Un hogar renacido

La casa en Polanco, antes un mausoleo de silencio, se llenó de vida. Las paredes, que habían sido testigos de la soledad de Andrés, ahora resonaban con las risas de Nathan, el ruido de juguetes, el aroma de tamales que Doña Rosaura llevaba los fines de semana. Andrés aprendió a hacer trenzas torcidas, a preparar tacos de suadero que Nathan devoraba con salsa verde, a cantar Cielito Lindo aunque desafinara. En diciembre, decoraron un árbol de Navidad en el patio, con luces de colores compradas en el mercado de Coyoacán y esferas que Nathan pintó con témpera. “Falta la zanahoria para el muñeco de nieve,” dijo Nathan, con la boca llena de atole. “Y ojos de carbón,” añadió Andrés, riendo, mientras lo ayudaba a amontonar nieve falsa en el jardín.

Cada noche, Nathan dormía con la foto de Elena bajo la almohada, un ritual que Andrés respetaba. A veces, lo encontraba hablando con la foto, contándole cómo había sido su día en la escuela, cómo había aprendido a escribir su nombre. Andrés, desde la puerta, sentía que Elena estaba ahí, en cada palabra del niño, en cada sonrisa. En el panteón, dejó de llevar cempasúchil solo por duelo. Ahora llevaba dos ramos: uno para Elena, y otro para Nathan, para que supiera que su madre siempre lo acompañaría.

La comunidad también cambió. En Coyoacán, donde Andrés tenía una de sus cafeterías, la historia de Nathan se volvió conocida. Los vecinos, que al principio murmuraban sobre el “niño del cementerio,” comenzaron a verlo como parte de la familia del barrio. Doña Rosaura organizó un altar de Día de Muertos con fotos de Elena y dibujos de Nathan, y los clientes de Café Raíz dejaron notas de apoyo. Una maestra del kínder local, Lupita, se ofreció a darle clases de música a Nathan, descubriendo que tenía oído para el violín. “Es como si Elena le hubiera dado un pedacito de su alma,” dijo Lupita, y Andrés asintió, con los ojos húmedos.

La carta que lo unió todo

Un día, mientras limpiaba el estudio de Elena, Andrés encontró una caja que no había abierto desde su muerte. Dentro, había cuadernos, bocetos, y una carta sin abrir, dirigida a él. La abrió con manos temblorosas. “Andrés, si lees esto, es porque ya no estoy. No sé cómo decirte esto, pero tuve un hijo antes de conocerte. No podía quedármelo, pero lo amé con todo mi corazón. Si algún día lo encuentras, cuídalo por mí. Sé que serás el padre que yo no pude darle. Te amo, siempre.”

Andrés lloró como no lo había hecho en años, abrazando la carta contra su pecho. Elena no solo le había dado amor en vida; le había dado un propósito en su ausencia. Llevó la carta a Nathan, leyéndosela con voz quebrada. “Tu mamá te amaba mucho,” le dijo. Nathan, con los ojos brillantes, asintió. “Lo sé. La siento cuando estoy contigo.”

Ese diciembre, en el panteón, Andrés y Nathan colocaron un altar pequeño junto a la lápida de Elena, con veladoras, cempasúchil y una foto nueva: los dos juntos, sonriendo en el mercado de Coyoacán. “Para que mamá sepa que estamos bien,” dijo Nathan. Andrés lo abrazó, sintiendo que, por primera vez en cinco años, no estaba solo.

En un atardecer en la Alameda, mientras Nathan corría detrás de una paloma, lo abrazó de repente. “Me alegro de que me encontraras, papá,” dijo. Andrés, con el corazón lleno, respondió: “Yo también, pequeño. Eres el regalo que ella me dejó.”

Reflexión: La historia de Andrés y Nathan nos recuerda que el amor no conoce límites, ni de sangre, ni de tiempo, ni de tumbas. A veces, los regalos más grandes llegan en los momentos más oscuros. ¿Has sentido alguna vez que el destino te puso en el camino de alguien que cambió tu vida? Comparte tu historia abajo — te estoy escuchando.