El Despertar de Leticia: Una Historia del Sertão

Capítulo I: La Sentencia y el Sendero de la Nada

Aún resonaba en su cabeza la última frase de su padre, escupida como sentencia ante toda la congregación. La voz del Pastor Antônio, que durante años había prometido el amor incondicional de Dios, se había endurecido hasta convertirse en puro juicio.

«Quien deshonra el nombre del Señor no duerme más bajo este techo.»

No hubo abrazo. No hubo una segunda oportunidad. No hubo siquiera un murmullo de compasión de la multitud que la había visto crecer en el banco de la iglesia. Fue empujada hacia afuera, con la misma prisa que se usa para ahuyentar a los perros callejeros del porche sagrado.

El recuerdo del encuentro fugaz con João, el vaquero que había prometido enseñarle el sabor de la libertad en una sola noche, ardía como una marca en su alma. Su padre lo había descubierto a través de un chisme anónimo, la verdad filtrada sobre la audacia de Leticia al servirle café al hombre en solitario, la forma en que sus ojos se buscaban en la mesa del comedor. Para el Pastor Antônio, la intención de pecado era tan grave como el acto consumado.

El polvo rojizo del camino se pegó a sus lágrimas. La noche cayó sin ofrecerle refugio, solo un cielo inmenso, indiferente y frío, salpicado de estrellas implacables. Caminó hasta que sus piernas ardieron, con la vieja Biblia familiar apretada contra el pecho. Una ironía pesada en las manos de alguien recién rechazada por motivos supuestamente santos.

Cuando las fuerzas la abandonaron, se sentó al borde de una cerca derruida y pensó en rendirse. Cada ráfaga de viento helado le recordaba que no tenía ropa de repuesto, ni comida, ni un alma a la que acudir. Rezó sin elegir las palabras, sin la formalidad de la iglesia, pidiendo solo que no muriera allí, desechada como una carga inútil.

La respuesta no provino de una voz celestial. Vino en el sonido grave y rítmico de un caballo que descendía por el camino, un trueno lento y cadencioso sobre la tierra seca.

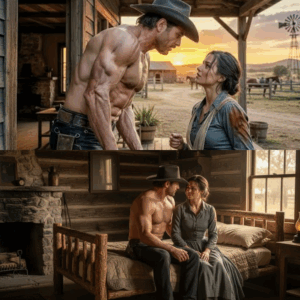

El jinete desmontó. Era grande, fuerte de una manera que hacía parecer que el caballo había sido forjado para ser demasiado pequeño para él. Sombrero bajo, camisa de cuero abierta en el pecho, olor a sudor, tierra y distancia. Él no preguntó quién era ella. Lo supo de inmediato por el vestido sobrio, ahora sucio, y la Biblia apretada en sus manos. Hija de pastor, recién desterrada. Conocía ese lenguaje de expulsión; lo había visto antes en los caminos.

Ella intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Él simplemente extendió un brazo, no para ayudarla a incorporarse, sino para advertirle que estaba allí. Preguntó, con voz áspera y directa, si tenía algún lugar para dormir.

Cuando ella respondió que no, sintiendo la humillación quemarle la garganta, él contestó como si estuviera exponiendo la verdad más simple y lógica del mundo, sin rodeos ni adornos.

«Necesitas un lugar para dormir.» Hizo una pausa, sus ojos oscuros examinando su rostro pálido. «Y yo necesito el calor de la gente viva en mi cama.»

Leticia se congeló. No era una invitación romántica, ni un gesto de caridad. Era un trato crudo, la clase de negociación sin sentimentalismos que la vida en el campo enseñaba a los hombres. Nada se da sin una contrapartida.

Ella se quedó muda, el corazón latiendo en el lugar donde antes residía la fe inquebrantable. Lo que sintió no fue repugnancia, sino el terror de no sobrevivir la noche, y un miedo igual de profundo a aceptar el precio. Entre morir en el camino o vender su cuerpo para obtener un techo, el cálculo moral se volvía peligrosamente lineal.

João vio el pánico en su rostro y, por primera vez, retiró el peso implícito de su frase. Habló más bajo, con una honestidad que era casi una amenaza.

«No te tocaré si dices que no. No soy un cazador de muchachas heridas, Leticia. Pero tampoco fingiré una caballería completa. Soy un hombre solo desde hace años, y no pido disculpas por querer calor humano a cambio de refugio.»

La brutal franqueza del hombre la hirió menos que la pureza hipócrita de su padre.

Ella subió al caballo detrás de él. Ya no había otra opción.

Capítulo II: La Cruda Barganha

Una vez que la oscuridad cerró la garganta de la noche, el cuerpo de Leticia se recostó contra la espalda de João, y el mundo pareció cambiar de gravedad. La firmeza de su tronco le ofrecía una sensación que se asemejaba a la seguridad, aunque fuera al lado de un completo desconocido.

El caballo galopó en la oscuridad hacia su rancho apartado, donde no había ventanas con cortinas, ni vecinos fisgones, solo silencio, el ruido del viento en el cerrado y el olor a madera antigua.

Cuando entraron, él encendió una lámpara de aceite que extendió una luz cálida sobre las paredes. Dejó caer el sombrero sobre la mesa y se quitó la camisa sudada, revelando un torso marcado por el trabajo. Leticia desvió la mirada, luchando contra el recuerdo reciente del púlpito y las advertencias.

Él notó su evasión, pero no la presionó. Le ordenó que comiera primero, porque un vientre vacío transforma cualquier decisión en desesperación. Sirvió la comida sin delicadeza, pero con verdad.

Ella comió sin levantar los ojos. El silencio no era incómodo, sino un pacto aún sin palabras. Cuando terminó, él dijo solo una cosa: «Aquí no pasa nada sin que tú digas sí». No era poesía; era una regla.

Luego añadió, con la misma franqueza que la chocaba y al mismo tiempo la calmaba: «Pero no traigo mujeres a casa solo para mirarlas».

El rostro de Leticia ardió. Una parte de ella, la criada en el banco de la iglesia, quería levantarse y correr. La otra parte, la mujer que casi muere al borde del camino, sabía que sobrevivir cuesta más que la pureza del sermón.

El conflicto la desgarraba por dentro, pero no era asco lo que sentía al mirarlo. Era algo diferente, peligroso, cálido, vivo.

Él caminó hacia ella lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. Se detuvo a pocos centímetros, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. No la tocó, solo habló.

Dijo que podía elegir dormir sola en la habitación contigua y él cerraría la puerta por fuera, o podía compartir la cama, sabiendo exactamente cuál era el acuerdo. Dijo todo sin elevar el tono, como un hombre que no necesita convencer a nadie para conseguir lo que quiere.

Ella levantó los ojos y se encontró con los suyos. No había burla ni impaciencia. Ni prisa. Había deseo, sí, pero sin violencia. Y había también algo que no esperaba encontrar en la mirada de un extraño: un respeto áspero, el respeto de quien no miente para conseguir lo que quiere. Su honestidad era ruda, pero real. Y después de ser traicionada por su propia familia en nombre de la virtud, la verdad cruda tenía el peso del oro.

Respiró hondo y cuando abrió la boca, no salió un no. Tampoco salió un sí completo. Lo que salió fue una frase rota que era mitad rendición, mitad advertencia.

«No sé cómo hacer esto.»

El vaquero ladeó ligeramente la cabeza, como quien acepta la debilidad de alguien sin desdén. Respondió bajo, casi en un susurro.

«Saber no es un requisito.»

Y fue allí, exactamente en ese punto, entre el hambre, el exilio y la necesidad, que su vida comenzó a desdoblarse hacia un rumbo que ningún sermón había predicho.

Leticia se quedó quieta en la sala. João reculó un paso, no por debilidad, sino para dejar claro que la decisión no sería forzada. Se dio la vuelta, tomó otra lámpara y caminó hacia el dormitorio. La encendió despacio, la colocó sobre la mesita de noche y se sentó al borde de la cama, esperando sin llamarla. El silencio entre ellos era una prueba. Si ella entraba, lo haría por su propia voluntad.

Ella permaneció inmóvil, el puño apretando la falda, hasta que notó que el frío de la madrugada comenzaba a colarse por las paredes. Era el mismo frío que la habría matado en el camino.

Se movió lentamente hacia el pasillo, sus piernas aún temblorosas. Cada paso era una lucha contra la educación rígida que llevaba en la sangre. Se detuvo en la puerta, apoyando la mano en el marco, como si su cuerpo pidiera una última oportunidad de retirada.

João alzó la vista cuando sintió su presencia. No sonrió, no celebró, no avanzó. Solo se quitó las botas sin prisa.

Dijo con voz baja: «No te tocaré si estás rígida de miedo. Así no es como uno se acuesta con una mujer».

La frase, dicha de manera casi ruda, rompió la tensión de forma extraña, porque por primera vez esa noche, alguien no le exigía un acto, le exigía un estado: presencia y deseo.

Ella entró, cerró la puerta por dentro, se quedó de pie, brazos cruzados, el corazón latiéndole en el cuello.

Él se levantó y se acercó justo lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo, pero sin tocarla. El olor a tierra, sudor, caballo, era real, íntimo, vivo. Nada allí recordaba a los bancos encerados de la iglesia. Era carne contra carne, mundo contra moral.

Él alzó la mano, pero se detuvo en el aire, esperando. Ella tardó unos segundos en hacer el gesto mínimo que lo autorizaba. Inclinó el rostro un centímetro. Fue suficiente para que él rozara suavemente los dedos en el costado de su cuello. Un toque tan leve que dolió más por la falta que por el contacto. Su piel se encendió por completo.

Él acercó su rostro despacio y habló justo al oído: «No necesito tomarte. Necesito que usted me quiera».

No era una súplica; era una condición.

Esta frase, más que ninguna otra cosa, rompió el último vestigio de resistencia. Porque no era chantaje, no era coacción; era: o es de verdad, o no es. Después de ser traicionada por su propia familia en nombre de la virtud, la verdad cruda tenía el peso del oro.

Ella dejó escapar un suspiro corto. El vaquero entendió, y solo entonces posó su boca sobre la de ella, no con voracidad, sino con la firmeza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El beso fue lento, profundo, controlado. No había prisa; había un hambre disciplinada.

El choque del calor de su boca hizo que el cuerpo de ella respondiera con algo que su educación nunca le enseñó a nombrar.

Cuando él la atrajo por la cintura, fue con la fuerza suficiente para no dejar dudas sobre su intención, pero con el cuidado necesario para no romper nada. El cuerpo de ella se amoldó al suyo como si hubiera estado esperando ese momento durante años. El beso se hizo más cálido, más serio, más seguro, y ella no se echó atrás. Al contrario, se aferró a su camisa con ambos puños, como quien finalmente elige algo.

Él interrumpió el beso a propósito, su boca aún rozando la de ella, y preguntó en un susurro ronco: «¿Es sí?».

Ella no habló. Asintió con la cabeza, con los ojos cerrados. La respuesta sin voz contenía más verdad que cualquier voto dicho ante un altar.

La llevó a la cama sin brutalidad, pero sin falsa gentileza. Había deseo descarado, pero también control, como si guardara fuerza para no ser brusco con alguien tan roto. Cuando la acostó, ella respiró con un temblor, y él detuvo el movimiento, como prueba final de que no tomaría nada que no fuera dado.

Ella alzó la mano y tocó su pecho. Un gesto pequeño, pero que decía: «¡Continúa!».

Él volvió a besarla, esta vez más profundo, arrastrando su boca por su cuello, como quien marca territorio con calor. El cuerpo de ella se arqueó involuntariamente, sin pedir perdón a su propia fe por ello.

Todo en esa habitación, la áspera sábana, la luz del candil, la respiración pesada de él, la empujó hacia un mundo donde el deseo no era pecado, sino supervivencia. El tacto de él fue subiendo y bajando con lentitud provocativa, estudiando su reacción antes de profundizar el movimiento. No había vulgaridad; había intención declarada.

Ella no estaba siendo utilizada; estaba eligiendo. Y ese detalle cambiaba la raíz del acto.

El resto de la noche no fue apresurado. Prolongó cada gesto como quien entiende que el primer contacto de una vida no puede hacerse como una transacción mecánica. Solo mucho después, cuando los cuerpos se calmaron y el silencio regresó, ella se quedó acostada a su lado, ambos aún calientes por lo sucedido. No había culpa en su pecho. Había un nuevo tipo de paz, extraña, amarga y dulce. Por primera vez desde que fue expulsada, no sintió que estaba muriendo.

Él no dijo nada grandioso. Simplemente pasó su brazo por debajo de ella y la acercó más, como si aquello fuera lo más natural del mundo. No prometió matrimonio, no prometió amor eterno, no prometió la salvación de su alma. Prometió hechos.

«Mientras estés bajo este techo, no pasarás frío ni hambre.»

Ella cerró los ojos y se permitió, agotada, que en esa cama a la que entró como quien acepta un precio, se durmiera como quien descubre que tal vez exista vida después del sermón.

Capítulo III: La Elección del Camino

Leticia despertó antes del amanecer, con el peso del brazo de João sobre su cintura. Por un instante, olvidó dónde estaba. Luego lo recordó todo de golpe: la expulsión, el camino, la oferta, el sí. El corazón latía diferente, no de vergüenza, sino con la sensación inédita de haber cruzado una frontera sin retorno.

Se sentó. El peso de la noche anterior, que sentía en su cuerpo, no era de arrepentimiento, sino de intensidad. En el espejo agrietado de la habitación, vio a una mujer diferente a la que había sido criada para obedecer a la iglesia. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella se había desmantelado y reconstruido en un nuevo formato.

En la cocina, encendió el fuego y puso agua a hervir. Sabía cocinar. Las hijas de pastor suelen cocinar para media congregación.

Cuando João entró, ya vestido, con el semblante de quien no se arrepiente de nada, ella evitó mirarlo al principio. Él se apoyó en el marco de la puerta, observándola. No pidió disculpas, no hizo comentarios ingeniosos. Dijo sin rodeos: «Si te quedas, necesitarás ropa. La compraré en el pueblo».

Simple, práctico, directo.

Ella preguntó sin mirarlo: «¿Quieres que me vaya después?».

Él respondió sin dudar: «Quiero que te quedes, si es por elección, no por deuda».

Esa frase la conmovió más que el contacto de la noche anterior, porque su padre la había expulsado por una regla, y ese extraño, que tenía todos los motivos para usarla como posesión, le estaba devolviendo el derecho a querer.

Tomaron café casi en silencio. Luego, él se fue al corral y ella, por impulso, comenzó a ordenar la casa. Lavó platos, barrió el suelo, cambió las sábanas, abrió las ventanas. No por obligación de servidumbre, sino porque necesitaba que su cuerpo hiciera algo para acompañar el cambio interno.

Cuando él regresó y vio la casa diferente, no dijo gracias, dijo algo mejor: «Lo hiciste porque quisiste. Lo vi».

El día transcurrió con una normalidad extraña. Él reparó una cerca, cuidó el ganado, manejó herramientas. Ella cocinó, remendó una prenda vieja encontrada en un cajón, limpió parte del polvo de su vestido. No actuaban como una pareja, pero tampoco actuaban como extraños. Había entre ellos una tregua no declarada. Nadie exigía nada al otro. Y eso, para ella, era la primera forma de respeto real que había recibido.

Al final de la tarde, él rompió el silencio prolongado. Dijo que necesitaba ir al pueblo a la mañana siguiente. Le preguntó si quería ir con él o quedarse. La pregunta en sí misma ya era una prueba de algo. Él no estaba decidiendo por ella.

Luego añadió: «Si al volver me dices que quieres recuperar tu vida, te llevaré a donde me pidas». Era lo opuesto a una prisión; era espacio.

Por la noche, después de la cena, se quedaron frente a frente en la sala. El silencio esta vez era diferente, eléctrico, consciente. Ella sabía que si entraba al dormitorio de nuevo, no sería por necesidad, sería una elección. Él también lo sabía, y esperó.

Ella caminó hasta la puerta del pasillo y se detuvo. Se volvió hacia él, no con la timidez de ayer, sino con una tranquila decisión. No dijo nada. Él entendió. Era un «ven si quieres», pero ahora es «porque yo también quiero».

Cuando él entró en la habitación y cerró la puerta, el ambiente era completamente diferente al de la noche anterior. Ahora no había miedo mezclado, no había trato calculado. El beso que comenzó allí no era de supervivencia; era de deseo declarado, asumido, consciente. Su cuerpo respondió sin bloqueos, y el de él condujo con la misma firmeza controlada, pero ahora sin la cautela de quien pisa en la fragilidad. Ella ya no era cautiva ni mercancía; era una mujer eligiendo su propio calor.

Capítulo IV: Raíces en la Verdad

El sol del tercer día brillaba fuerte, y João ya estaba en el corral cuando ella salió de la casa. Tenía el rostro sudado, pero la mirada tranquila, como alguien que no espera nada de ella aparte de lo que ella quiera dar. Le entregó las riendas de un caballo manso, diciendo simplemente: «Si vienes conmigo al pueblo, ¡monta!».

Sin decir una palabra, ella montó. Su obediencia ya no provenía del miedo o la dependencia, sino de una elección silenciosa de caminar a su lado mientras no tuviera otro destino.

La polvareda se levantaba a su paso. Pasaron cercas, arroyos delgados, árboles torcidos por el viento. El silencio no pesaba. Era esa clase de silencio entre personas que ya han compartido cuerpo y ahora aprenden a compartir espacio sin invadir la mente.

En el pueblo, él fue directo a la tienda. Compró dos cambios de ropa para ella: uno simple para el trabajo diario y otro mejor para cuando necesitara salir sin parecer que había sido recogida de la calle. Ella observó en silencio, conmovida por el hecho de que él no compraba como quien compra para una amante, sino como quien garantiza dignidad.

Al salir, él le preguntó si necesitaba ir a la iglesia a buscar algo, tal vez a hablar con alguien. Ella pensó por unos segundos. La imagen de su padre, de traje negro, rostro duro y dedos señalando la expulsión, regresó intacta. Ella respondió: «No tengo nada allí».

Él no argumentó. Simplemente dio la vuelta al caballo y tomó el camino de regreso.

En el viaje de vuelta, cuando ya divisaban el rancho a lo lejos, él dijo una frase seca, pero que pesó más que cualquier consuelo: «Quien expulsa a la sangre no merece el regreso de la carne». Ella no esperaba que él tomara partido contra el pastor, pero allí quedó claro que el vaquero no toleraba la religión utilizada como cuchillo. Era un hombre rudo, pero no injusto.

Al llegar, ella guardó la ropa nueva y regresó con naturalidad a las tareas de la casa, como si ya tuviera una función allí. Cuando la noche cayó, la cena fue más larga. Él le hizo preguntas cortas, no invasivas. ¿Sabía leer? Sí. ¿Sabía curar la fiebre con hierbas? Sí. ¿Le temía a los caballos? No. Todo sin interrogatorio, simplemente modelando un lugar para que ella existiera en lo cotidiano.

Después de que los platos estuvieron secos, él se acercó despacio. No dio por sentado que dormirían juntos de nuevo. Preguntó con el cuerpo, acercándose sin tocarla, como lo hizo en la primera noche.

Ella lo autorizó con una mirada que ya no tenía vergüenza, solo claridad.

Fueron al dormitorio con la naturalidad de quien continúa algo que pertenece a ambos y a nadie más. La tercera noche tuvo un ritmo diferente. No había tensión de estreno, ni prisa de supervivencia. Había intimidad creciente. El deseo venía más lento, más profundo, sin necesidad de probar nada. Él la tocaba no para tomar, sino para confirmar que ella estaba allí porque quería estar.

Se quedaron acostados, de lado, frente a frente, respirando al mismo compás. El silencio, esta vez, no era suspenso, era asentamiento. Fue allí donde ella habló sobre el futuro por primera vez.

«Si un día quiero irme, ¿cumples tu palabra?», preguntó, casi temerosa de su propia voz.

Él respondió sin voltear el rostro, como una verdad jurídica: «Cumplo. Pero no te irás mientras seas tratada como basura afuera. Aquí, empiezas de nuevo, entera».

Nadie antes le había dado el derecho de comenzar de nuevo sin pagar penitencia. Allí, en ese cuarto con olor a madera y sudor, lo que nacía no era amor en el discurso, sino lealtad en forma bruta, que viene antes del amor y a veces vale más.

Al despertar a la mañana siguiente, ella ya no se preguntó si había pecado. Se preguntó otra cosa: ¿Y si esto es el comienzo y no el final?

En el cuarto día, ella ya no caminaba por la casa con el cuerpo encogido. Tenía la postura de quien pertenece a algún lugar, aunque sea provisional. En cierto momento, mientras él afilaba un cuchillo en el porche, ella salió con una taza de café y se la entregó sin ceremonia, como si ese gesto ya fuera parte de una vieja rutina.

Él la miró rápidamente, no como quien agradece el café, sino como quien reconoce el cambio. Dijo solo: «Estás diferente». Ella respondió: «Estoy viva».

Comenzaron a actuar como un dúo sin siquiera darse cuenta. Él cortaba leña, ella cargaba los trozos más ligeros; él marcaba el ganado, ella traía agua. No había orden; había ritmo.

Una tarde, él se detuvo a mirarla en el corral. No era una mirada de posesión o lujuria; era la mirada de quien mide la solidez de algo antes de asumir que existe. Se acercó y preguntó sin rodeos: «¿Quieres que siga pensando en llevarte lejos algún día, o puedo empezar a pensar en ti aquí, como parte de esto?».

Ella respiró hondo antes de responder. No dijo sí, ni dijo no. Dijo algo más profundo: «No estoy esperando ser salvada. Estoy reconstruyendo».

A él le gustó la respuesta de una manera que no intentó ocultar. Le acarició el rostro, no con urgencia, sino con la calma de quien reconoce la fuerza. Ese contacto contenía un compromiso que crecía silencioso.

Esa noche, cenaron sin prisa. Luego, en lugar de ir directamente a la habitación, se sentaron en el porche. Él enrolló un cigarrillo con dedos lentos mientras ella, por primera vez, le contaba pedazos de su vida antes de la expulsión: el miedo constante a fallar, las reglas que nunca se podían romper, el peso de llevar un nombre que no era su elección. Él escuchó sin interrumpir, sin sermonear, sin intentar arreglar nada. Solo escuchó. A veces, eso es lo que más cura.

Cuando entraron en la habitación, ya no eran dos extraños compartiendo calor, sino dos supervivientes compartiendo existencia.

El deseo esa noche fue más lento, más profundo, sin necesidad de probar nada. Él la tocaba no para tomar, sino para confirmar que ella estaba allí porque quería estar. Ella respondió con confianza, sin temblar.

Fue allí, acurrucados, donde él preguntó con la misma franqueza que los había marcado desde el principio: «Si te digo que quiero que te quedes aquí como mujer de esta casa, no como refugio temporal, ¿eso te asusta?».

Ella tardó en responder, no porque lo rechazara, sino porque nunca le habían ofrecido algo que no viniera envuelto en obligación o dolor. Cuando por fin abrió la boca, dijo la frase más honesta de toda su vida: «¡Me asusta! Pero prefiero tener miedo aquí que en la calle».

El vaquero cerró los ojos y soltó una risa baja, no de burla, sino de alivio. «El miedo compartido es el comienzo de una raíz.»

Antes de dormir, él hizo la única promesa que haría: «Mientras elijas quedarte, no serás tratada como un desecho». No prometió amor eterno, ni altar, ni curación espiritual. Prometió respeto. Para alguien que fue arrojada por su propia familia en nombre de Dios, eso valía más que un anillo.

Meses después, una tarde, un jinete surgió en el horizonte trayendo polvo y noticias. Era un miembro de la iglesia, enviado por el pastor. El hombre traía un papel y un mensaje frío. El padre de Leticia quería que regresara para limpiar el nombre de la familia, siempre y cuando estuviera dispuesta a arrepentirse públicamente.

Leticia no tembló. Tomó el papel, lo leyó y lo devolvió sin doblar. Dijo simplemente: «No vuelvo para ser perdonada por gente que disfruta de la culpa».

El vaquero estaba de pie detrás de ella todo el tiempo, pero no habló. Dejó que la voz fuera la de ella. Cuando el mensajero finalmente se fue, sin conseguir nada, ella no lloró. En cambio, se giró hacia João y dijo: «Esta vez, me quedo por elección».

Esa frase selló lo que ya estaba naciendo. Ella no estaba allí porque la hubieran empujado, sino porque ahora quería ese suelo.

Una noche, sin ceremonia, João dejó los cubiertos y dijo: «Si me dices que quieres quedarte para siempre, te reconozco como mi mujer mañana mismo».

Ella no respondió de inmediato. Terminó de comer, recogió los platos, lavó con calma, luego regresó a la mesa, secándose las manos con un paño, y dijo, mirándolo directamente a los ojos: «Entonces reconóceme».

No hubo discurso. Él se levantó, sostuvo el rostro de ella entre sus dos manos grandes y la besó con la gravedad de quien asume un destino.

Al amanecer siguiente, fueron al pueblo no a pedir la bendición de un pastor, sino a registrar su unión en el juzgado de paz. Simple, sin púlpito, sin testigos frotando la moral, solo dos personas diciendo: «Asumo esto sin teatro».

Por la noche, acostados en la oscuridad, él dijo lo único que aún faltaba: «No te traje porque necesitaba calor. Te retuve porque llegaste en el momento en que ya tenía espacio para alguien real, y ahora eres mi mujer».

Ella respondió con la misma sinceridad que lo había marcado desde el principio. «Y tú eres el primer hombre que no intentó salvar mi alma, sino que intentó salvar mi cuerpo y mi dignidad.»

La vida en el rancho continuó con trabajo duro, sudor, noches cálidas y mañanas de sol, pero ahora con algo que faltaba antes: complicidad.

Ella ya no se avergonzaba de lo que sucedió en la primera noche, porque ahora entendía que fue allí, en esa cruda negociación, donde comenzó la construcción de algo que ninguna iglesia habría permitido nacer. Un amor hecho sin promesa celestial, sino hecho de verdad terrenal, de elección mutua y de permanencia voluntaria.

Meses después, una tarde, cuando ella encontró en un baúl antiguo una cinta blanca, vestigio de vida anterior, no lloró. Ató la cinta en su cabello y salió al campo donde él estaba reparando la cerca. Él la miró, se secó el sudor de la cara y abrió espacio en el portón para que ella pasara. No dijo “qué hermosa”, no dijo “qué santo milagro”, dijo la frase que resumía todo lo que se habían convertido. «Ven adentro de la vida, que aquí tienes tu lugar.»

Y ella entró, no como fugitiva, no como moneda, no como penitente, sino como mujer completa, elegida y acogida en un mundo sin altar, pero lleno de verdad.

Fue así, sin ceremonia y sin perdón público, que una hija expulsada del pastor encontró más salvación en la cama de un vaquero que en el banco de la iglesia.